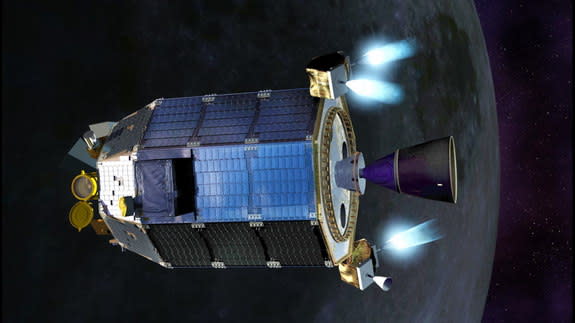

今年の9月にNASAが打ち上げた、月の大気・チリ探査機“LADEE”が、11月20日に月を周回する軌道に到達し観測を開始しました。

“LADEE”は、月の表面から高度12~60キロを2時間ごとに周回する軌道に投入され、夜明けから日没までの月の大気の状態を観測できるようになります。

これにより、月の希薄な大気に起きた変化と経緯を調べることが可能になったんですねー

そして探査を行う高度を維持するため、“LADEE”は3~5日ごとに噴射を行う必要があります。

今後、約100日で月の大気の構成と構造に関する詳細なデータを集め、月のチリが上空にも到達しているかどうかの探査を開始。

月ではこれまでの有人・無人探査で、月の高層に届く発光が観測されていて、その詳細も解明しようとしているんですねー

まぁー 月の特性を完全に理解できれば…

小惑星のような太陽系の他の小天体や、系外惑星の衛星についても何か分かるかもしれませんね。

“LADEE”は、月の表面から高度12~60キロを2時間ごとに周回する軌道に投入され、夜明けから日没までの月の大気の状態を観測できるようになります。

これにより、月の希薄な大気に起きた変化と経緯を調べることが可能になったんですねー

そして探査を行う高度を維持するため、“LADEE”は3~5日ごとに噴射を行う必要があります。

今後、約100日で月の大気の構成と構造に関する詳細なデータを集め、月のチリが上空にも到達しているかどうかの探査を開始。

月ではこれまでの有人・無人探査で、月の高層に届く発光が観測されていて、その詳細も解明しようとしているんですねー

まぁー 月の特性を完全に理解できれば…

小惑星のような太陽系の他の小天体や、系外惑星の衛星についても何か分かるかもしれませんね。