ハワイのマウナケア山の頂上にある“すばる望遠鏡”が撮影した、

小惑星“1999 JU3”の写真が公開されました。

“1999 JU3”は1999年に発見された地球近傍小惑星で、

“1999 JU3”は1999年に発見された地球近傍小惑星で、

大きさは1キロ弱と見られています。

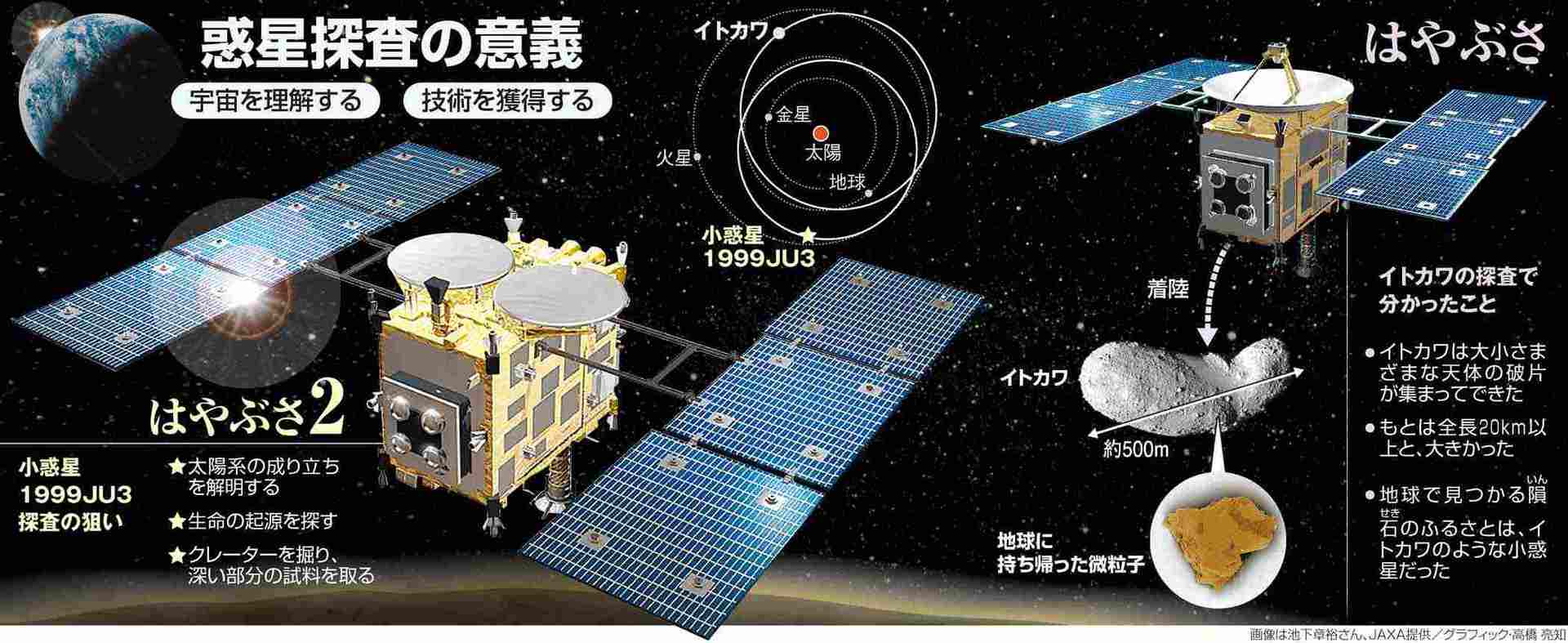

そして昨年の12月に打ち上げられた

小惑星探査機“はやぶさ2”の目的地でもあります。

このときの“1999 JU3”は、

地球からおよそ2億4000万キロ離れた距離にあり、

明るさは非常に暗い22.3等ほど…

でも、集光力に優れた“すばる望遠鏡”によって、

わずか30秒の露出時間で、

その姿を写し出すことができたんですねー

昨年の12月3日に打ち上げられてから半年が経った“はやぶさ2”は、

太陽を周回する軌道を順調に航行しています。

現在は、今年の12月3日に予定されている地球スイングバイに向けた、

イオン・エンジンの連続運転が完了したところ。

地球スイングバイとは、

地球の公転速度を利用して探査機の航行速度上げることと、

地球の重力を利用した軌道の変更を行う航法テクニックのことです。

これにより“はやぶさ2”は、

目的地の小惑星“1999 JU3”に向けた軌道に入ることができるんですねー

2018年の夏には小惑星“1999 JU3”に到着するようですよ。

小惑星“1999 JU3”の写真が公開されました。

“1999 JU3”は1999年に発見された地球近傍小惑星で、

“1999 JU3”は1999年に発見された地球近傍小惑星で、大きさは1キロ弱と見られています。

そして昨年の12月に打ち上げられた

小惑星探査機“はやぶさ2”の目的地でもあります。

このときの“1999 JU3”は、

地球からおよそ2億4000万キロ離れた距離にあり、

明るさは非常に暗い22.3等ほど…

でも、集光力に優れた“すばる望遠鏡”によって、

わずか30秒の露出時間で、

その姿を写し出すことができたんですねー

昨年の12月3日に打ち上げられてから半年が経った“はやぶさ2”は、

太陽を周回する軌道を順調に航行しています。

現在は、今年の12月3日に予定されている地球スイングバイに向けた、

イオン・エンジンの連続運転が完了したところ。

地球スイングバイとは、

地球の公転速度を利用して探査機の航行速度上げることと、

地球の重力を利用した軌道の変更を行う航法テクニックのことです。

これにより“はやぶさ2”は、

目的地の小惑星“1999 JU3”に向けた軌道に入ることができるんですねー

2018年の夏には小惑星“1999 JU3”に到着するようですよ。