小惑星探査機“はやぶさ2”が、

11月30日に種子島宇宙センターから、打ち上げられることが発表されました。

3機の小型副衛星とともにH-IIAロケット26号機で打ち上げられ、

6年に及ぶ“はやぶさ2”の冒険が、いよいよ始まることになるんですねー

打ち上げ時刻は、

13時24分48秒に設定されていて、

打ち上げができるタイミングは、この時間きっかりの、わずか「1秒」しかありません。

なので、何らかの事情で打ち上げを延期する場合は、すぐに翌日以降の延期になってしまうんですねー

“はやぶさ2”を打ち上げるH-IIAロケットは、

個体ロケットブースターを2基持つ、

H-IIA 202と呼ばれる構成で、

4S型と呼ばれる、

直径4メートルのフェアリングが装備されます。

ロケットは打ち上げ後、

個体ロケットブースターや衛星フェアリング、燃焼の終わった第1段を、

次々に分離しつつ飛行。

そして、2度に分けた第2段エンジンの燃焼の後、

打ち上げから1時間47分15秒後に“はやぶさ2”を分離します。

多くの困難を乗り越えて、

小惑星“イトカワ”からサンプルを持ち帰った“はやぶさ”の後継機が、

“はやぶさ2”です。

先代の教訓から、先代よりもトラブルに強く、

そして、より多くの成果を持ち帰られるよう、

多くの改良が施されているんですねー

また、“はやぶさ”に搭載されていた小型ローバーのミネルヴァも、

その後継機のミネルヴァIIが2機搭載されています。

さらに、ドイツ航空宇宙センターが中心になり、

フランス国立宇宙研究センターとJAXAで共同開発された、

小型着陸機の“MASCOT(マスコット)”も搭載。

これらは“はやぶさ2”から放出され、

小惑星への着陸と探査に挑むことになります。

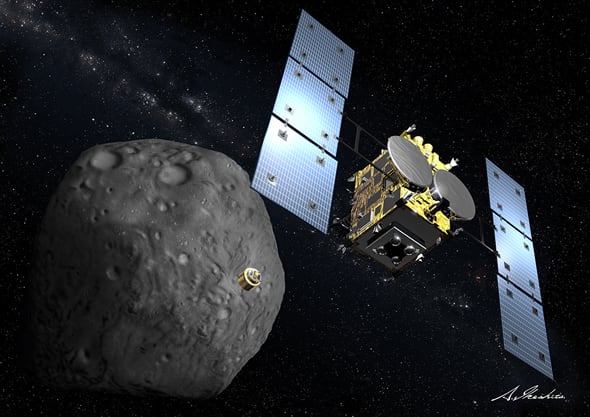

“はやぶさ2”が目指す小惑星“1999 JU3”は、

岩のようだった“イトカワ”とは異なり、炭素や水を含む小惑星です。

なので、“はやぶさ2”がサンプルを持ち帰ることで、

太陽系の起源と、その進化といった歴史や、

また生命がどのように誕生したかといった謎を、

解き明かすカギになることが期待されています。

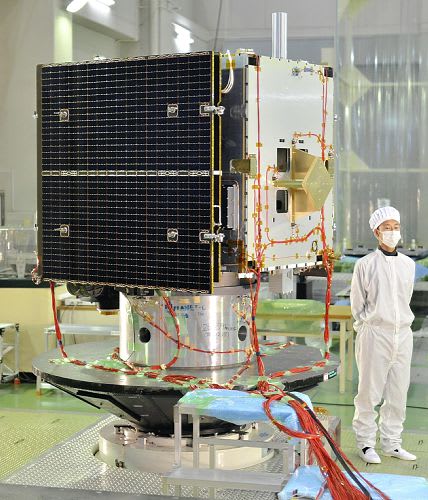

“はやぶさ2”は現在、種子島宇宙センターに輸送され、

打ち上げに向けた準備が進められています。

打ち上げ後は、まず1年後に地球スイング・バイを実施して加速し、

2018年の6、7月頃に“1999 JU3”に到着。

そこで探査活動を行い、2019年11、12月頃に帰路に就くことになります。

そして地球に帰ってくるのが、

打ち上げから約6年後の2020年11、12月頃になるそうですよ。

11月30日に種子島宇宙センターから、打ち上げられることが発表されました。

3機の小型副衛星とともにH-IIAロケット26号機で打ち上げられ、

6年に及ぶ“はやぶさ2”の冒険が、いよいよ始まることになるんですねー

打ち上げ時刻は、

13時24分48秒に設定されていて、

打ち上げができるタイミングは、この時間きっかりの、わずか「1秒」しかありません。

なので、何らかの事情で打ち上げを延期する場合は、すぐに翌日以降の延期になってしまうんですねー

“はやぶさ2”を打ち上げるH-IIAロケットは、

個体ロケットブースターを2基持つ、

H-IIA 202と呼ばれる構成で、

4S型と呼ばれる、

直径4メートルのフェアリングが装備されます。

ロケットは打ち上げ後、

個体ロケットブースターや衛星フェアリング、燃焼の終わった第1段を、

次々に分離しつつ飛行。

そして、2度に分けた第2段エンジンの燃焼の後、

打ち上げから1時間47分15秒後に“はやぶさ2”を分離します。

多くの困難を乗り越えて、

小惑星“イトカワ”からサンプルを持ち帰った“はやぶさ”の後継機が、

“はやぶさ2”です。

先代の教訓から、先代よりもトラブルに強く、

そして、より多くの成果を持ち帰られるよう、

多くの改良が施されているんですねー

また、“はやぶさ”に搭載されていた小型ローバーのミネルヴァも、

その後継機のミネルヴァIIが2機搭載されています。

さらに、ドイツ航空宇宙センターが中心になり、

フランス国立宇宙研究センターとJAXAで共同開発された、

小型着陸機の“MASCOT(マスコット)”も搭載。

これらは“はやぶさ2”から放出され、

小惑星への着陸と探査に挑むことになります。

“はやぶさ2”が目指す小惑星“1999 JU3”は、

岩のようだった“イトカワ”とは異なり、炭素や水を含む小惑星です。

なので、“はやぶさ2”がサンプルを持ち帰ることで、

太陽系の起源と、その進化といった歴史や、

また生命がどのように誕生したかといった謎を、

解き明かすカギになることが期待されています。

|

| 2018年に小惑星“1999 JU3”に到着し探査を行う“はやぶさ2”(イメージ図) |

“はやぶさ2”は現在、種子島宇宙センターに輸送され、

打ち上げに向けた準備が進められています。

打ち上げ後は、まず1年後に地球スイング・バイを実施して加速し、

2018年の6、7月頃に“1999 JU3”に到着。

そこで探査活動を行い、2019年11、12月頃に帰路に就くことになります。

そして地球に帰ってくるのが、

打ち上げから約6年後の2020年11、12月頃になるそうですよ。