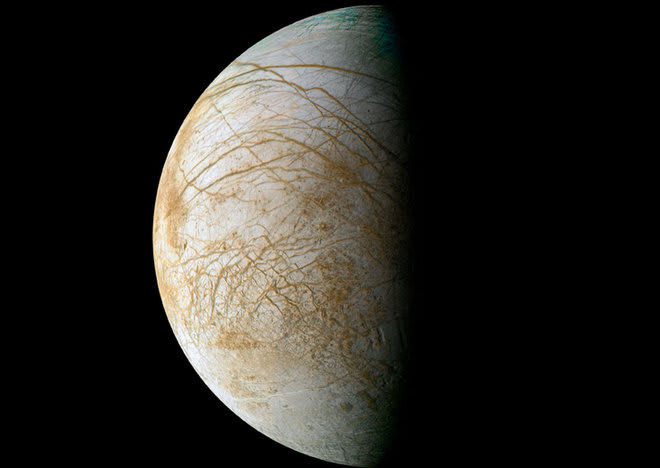

表面が3キロに及ぶ氷で覆われている木星の第2衛星エウロパ。

このエウロパは木星の潮汐力を受けることで、揺れ動かされ摩擦で熱が生じ、星の内部が熱くなっているんですねー

この熱により地殻下では氷が解け液体の水が存在していて、そこには生命が存在するかもしれないと考えられています。

今回明らかになったのは、このエウロパの表面に見られる黄色い模様が、海水の塩分の主成分で食塩としても利用されている塩化ナトリウムであること。

地下にあると考えられている海から噴出した物質でできているようです。

表面で検出された硫酸マグネシウムは地下にある海からやって来た

1979年に木星に接近通過したNASAの惑星探査機“ボイジャー”や、1995年から7年間にわたって木星の周回観測を行った探査機“ガリレオ”のデータから、木星の衛星エウロパの氷の地殻の下には塩分を含んだ液体の水の層“地下海”が存在すると考えられています。

こうした推測は、赤外線の分光観測データから導かれたものでした。

“ガリレオ”は赤外線分光計でエウロパ表面の分光観測を行い、水の氷と硫酸マグネシウム(入浴剤で使われるエプソムソルトの主成分)と思われる物質のスペクトルを検出。

エウロパの氷の地殻は地質学的に若く、過去の地質活動の痕跡がたくさん残っているので、この塩類は地下海に由来するのではないかと考えられてきました。

可視光線分光観測で分かってきたこと

これまでの惑星や衛星の分光観測では、興味深いスペクトルはすべて赤外線の波長域にあると考えられてきました。

それは、研究者が探す分子の大半は赤外線を放射するからです。

ただ、可視光線のスペクトルについては、エウロパの表面を高い精度で観測した例は過去に無く、“ガリレオ”にも可視光線の分光計は搭載されていないので、観測は近赤外線分光計だけで行われています。

今回の研究で用いられているのはアメリカ・ハワイのケック望遠鏡。

より高い波長分解能でエウロパの可視光線分光観測を行ってみると、硫酸マグネシウムだと思われていた物質は別のものである可能性が出てきます。

“ガリレオ”の観測で検出されたと思われていた硫酸塩の吸収線が、予想された波長域に全く見つからなかったんですねー

ここで研究チームが考えたのが塩化ナトリウムの可能性。

でも、塩化ナトリウムの吸収線は赤外線の波長域にはほとんど存在していませんでした。

エウロパ表面の黄色い模様の正体は放射線を受けた塩化ナトリウム

一方、NASAジェット推進研究所で行われたのは、エウロパに似た条件の下で海の塩に放射線を照射する実験でした。

塩化ナトリウムに放射線を当てるとわずかに黄色味を帯びた色に変わり、可視光線の分光分析で検出できるようになることを発見しています。

これは、放射線によって結晶に格子欠陥ができて色を帯びるもので、色の悪い宝石に放射線を当てて人工的に色付けする処理などでもこの現象が応用されています。

木星の衛星エウロパ、表面の筋模様は塩でできている?

そして、この黄色い色はエウロパ表面の“タラ領域”と呼ばれる地域の色によく似ていました。

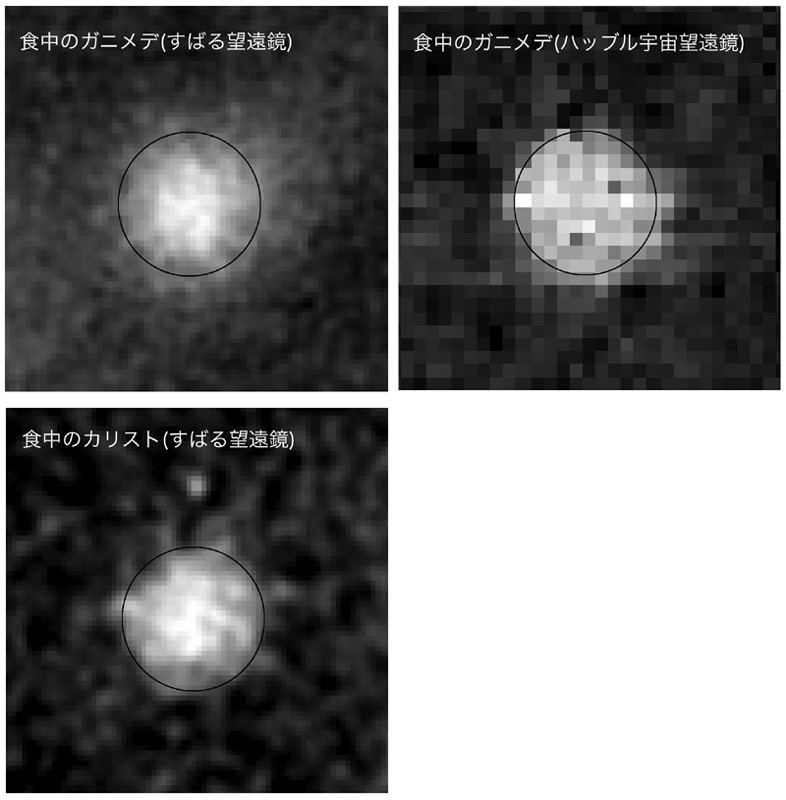

そこで研究チームは、ハッブル宇宙望遠鏡を使ってエウロパの可視光線での分光観測を実施。

すると、450nmの波長(紫~青)にはっきりとした吸収線を同定することが出来ました。

この波長は放射線を受けた塩化ナトリウムのスペクトルに正確に一致。

これによって、“タラ領域”の黄色い色は放射線を受けた塩化ナトリウムによるものであることが確認されます。

20年以上も前から、ハッブル宇宙望遠鏡を使えばこうした分析はできたはず…

でも、誰もエウロパを調べようとは思わなかったんですねー

今回の発見は、この塩化ナトリウムが地下海からもたらされたものだと保証するものではありません。

単に氷とは違う物質が、エウロパの氷地殻に積もっているという証拠にしかなりません。

でも、研究チームが考えているのは、エウロパを地球惑星化学の面から再評価する必要があるということ。

硫酸マグネシウムであれば、単純に地下海の海底の岩石から海水中に溶けだしたものと考えられます。

でも、塩化ナトリウムがあるということは、地下海の海底で熱水活動が活発であることを示しているのかもしれません。

つまり、エウロパはこれまで考えられていたよりも、ずっと地質学的に興味深い天体なのかもしれません。

こちらの記事もどうぞ

いまだ解明されていないエウロパの熱的地質活動ってなに? アルマ望遠鏡から得られた熱放射マップから分かること

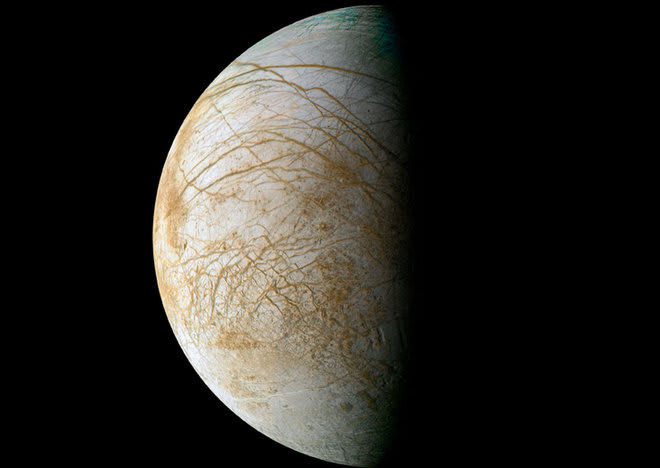

このエウロパは木星の潮汐力を受けることで、揺れ動かされ摩擦で熱が生じ、星の内部が熱くなっているんですねー

この熱により地殻下では氷が解け液体の水が存在していて、そこには生命が存在するかもしれないと考えられています。

今回明らかになったのは、このエウロパの表面に見られる黄色い模様が、海水の塩分の主成分で食塩としても利用されている塩化ナトリウムであること。

地下にあると考えられている海から噴出した物質でできているようです。

表面で検出された硫酸マグネシウムは地下にある海からやって来た

1979年に木星に接近通過したNASAの惑星探査機“ボイジャー”や、1995年から7年間にわたって木星の周回観測を行った探査機“ガリレオ”のデータから、木星の衛星エウロパの氷の地殻の下には塩分を含んだ液体の水の層“地下海”が存在すると考えられています。

|

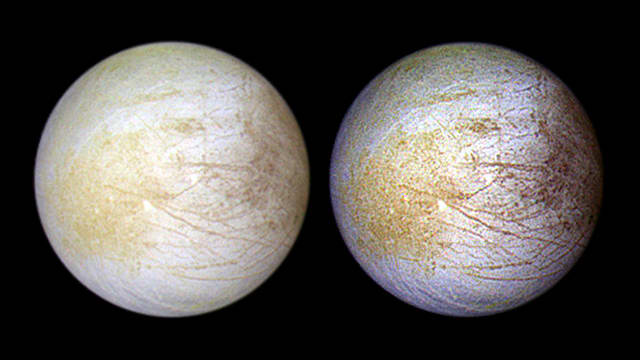

| 1997年に“ガリレオ”が撮影したエウロパ。 紫・青・赤外線の3波長で撮影された画像から合成されている。 左は自然な色調を示したもので、右は微妙な色の違いを強調したもの。 左半球の黄色っぽい領域が“タラ領域”。 右半球に見られる褐色の領域は、水和塩や成分不明の赤い物質に覆われている。 青みがかった白い部分は、ほとんどが水の氷からなっている。 |

“ガリレオ”は赤外線分光計でエウロパ表面の分光観測を行い、水の氷と硫酸マグネシウム(入浴剤で使われるエプソムソルトの主成分)と思われる物質のスペクトルを検出。

エウロパの氷の地殻は地質学的に若く、過去の地質活動の痕跡がたくさん残っているので、この塩類は地下海に由来するのではないかと考えられてきました。

可視光線分光観測で分かってきたこと

これまでの惑星や衛星の分光観測では、興味深いスペクトルはすべて赤外線の波長域にあると考えられてきました。

それは、研究者が探す分子の大半は赤外線を放射するからです。

ただ、可視光線のスペクトルについては、エウロパの表面を高い精度で観測した例は過去に無く、“ガリレオ”にも可視光線の分光計は搭載されていないので、観測は近赤外線分光計だけで行われています。

今回の研究で用いられているのはアメリカ・ハワイのケック望遠鏡。

より高い波長分解能でエウロパの可視光線分光観測を行ってみると、硫酸マグネシウムだと思われていた物質は別のものである可能性が出てきます。

“ガリレオ”の観測で検出されたと思われていた硫酸塩の吸収線が、予想された波長域に全く見つからなかったんですねー

ここで研究チームが考えたのが塩化ナトリウムの可能性。

でも、塩化ナトリウムの吸収線は赤外線の波長域にはほとんど存在していませんでした。

エウロパ表面の黄色い模様の正体は放射線を受けた塩化ナトリウム

一方、NASAジェット推進研究所で行われたのは、エウロパに似た条件の下で海の塩に放射線を照射する実験でした。

塩化ナトリウムに放射線を当てるとわずかに黄色味を帯びた色に変わり、可視光線の分光分析で検出できるようになることを発見しています。

これは、放射線によって結晶に格子欠陥ができて色を帯びるもので、色の悪い宝石に放射線を当てて人工的に色付けする処理などでもこの現象が応用されています。

木星の衛星エウロパ、表面の筋模様は塩でできている?

そして、この黄色い色はエウロパ表面の“タラ領域”と呼ばれる地域の色によく似ていました。

そこで研究チームは、ハッブル宇宙望遠鏡を使ってエウロパの可視光線での分光観測を実施。

すると、450nmの波長(紫~青)にはっきりとした吸収線を同定することが出来ました。

この波長は放射線を受けた塩化ナトリウムのスペクトルに正確に一致。

これによって、“タラ領域”の黄色い色は放射線を受けた塩化ナトリウムによるものであることが確認されます。

20年以上も前から、ハッブル宇宙望遠鏡を使えばこうした分析はできたはず…

でも、誰もエウロパを調べようとは思わなかったんですねー

今回の発見は、この塩化ナトリウムが地下海からもたらされたものだと保証するものではありません。

単に氷とは違う物質が、エウロパの氷地殻に積もっているという証拠にしかなりません。

でも、研究チームが考えているのは、エウロパを地球惑星化学の面から再評価する必要があるということ。

硫酸マグネシウムであれば、単純に地下海の海底の岩石から海水中に溶けだしたものと考えられます。

でも、塩化ナトリウムがあるということは、地下海の海底で熱水活動が活発であることを示しているのかもしれません。

つまり、エウロパはこれまで考えられていたよりも、ずっと地質学的に興味深い天体なのかもしれません。

こちらの記事もどうぞ

いまだ解明されていないエウロパの熱的地質活動ってなに? アルマ望遠鏡から得られた熱放射マップから分かること