NASAの惑星探査機“ボイジャー1号”と“ボイジャー2号”、そして木星探査機“ガリレオ”が撮影した画像を詳細に再解析してみると、衛星ガニメデの表面全体に多重リングクレーターが存在していることが明らかになります。

この半径7800キロに及ぶ太陽系最大規模のクレーターを作るには、半径150キロほどの小惑星がマッハ約60という高速でガニメデに衝突する必要があるようです。

ガニメデの表面全体に及ぶ太陽系最大の衝突クレーター

17世紀にガリレオ・ガリレイが望遠鏡で発見したガリレオ衛星のひとつガニメデ。

ガニメデは木星の第3衛星で半径は約2630キロ、冥王星や水星よりも大きく太陽系最大の衛星です。

このガニメデの誕生や進化を解明することは、木星の衛星系の形成を理解するだけでなく、太陽系全体の歴史を知ることにもつながるようです。

1979年と1980年の惑星探査機“ボイジャー1号”と“ボイジャー2号”によるフライバイ観測、1995年から2003年にかけての木星探査機“ガリレオ”による周回軌道からの探査が行われてきたガニメデ。

これらの探査や観測から分かったのは、ガニメデの表面には古い地質からなる暗い色の領域と、新しい地質の明るい色の領域とが存在すること。

およそ衛星の3分の1を占める暗い領域には多くのクレーターが残っていました。

そして、この暗い領域にしかない特徴的な地形が“ファロウ”と呼ばれる平行な溝状の構造。

多くの衝突クレーターが“ファロウ”の上にあることから、この溝状の構造はガニメデで最も古い地形だと考えられてきました。

今回、この“ファロウ”に着目したのは、神戸大学と大島商船高等専門学校の研究者からなるチーム。

研究チームでは、過去の探査画像を詳細に再解析してガニメデの歴史の復元を試みています。

その結果、ある一点を中心に“ファロウ”が同心円状に分布し、ガニメデの表面全体に及ぶ多重リング構造になっていることが初めて明らかになります。

このことが示唆しているのは、かつてのガニメデの表面全体に多重リングクレーターが存在していたこと。

半径7800キロに及ぶ太陽系最大規模の衝突クレーターの発見でした。

実は、多重リングクレーターは木星の衛星の中で2番目に大きいカリスト(第4衛星)でも見られ、それは“ヴァルハラクレーター”と呼ばれています。

これまで、太陽系最大の多重リングクレーターは“ヴァルハラクレーター”で、半径は約1900キロもありました。

でも、今回ガニメデで発見された多重リングクレーターの半径は約7800キロほど… “ヴァルハラクレーター”の4倍以上もあるんですねー

今回の発見により、太陽系最大の衝突クレーターのサイズが一気に拡大したことになります。

ガニメデ内部の分化した層構造は桁違いの大衝突により形成された

研究チームでは、この巨大クレーターを形成した衝突の規模を推定するため、国立天文台が運用する“計算サーバ”を用いて天体衝突シミュレーションを実施。

すると、半径150キロほどの小惑星が秒速20キロの速度(時速7万2000キロ=マッハ約60)という高速でガニメデに衝突したとすれば、観測されたクレーターの構造を説明できることが分かります。

約6500万年前に恐竜をはじめとする生物の大量絶滅を引き起こした小惑星“チクシュルーブ”ですら、推定されるサイズは半径が5~7.5キロ。

太陽系最大の衝突クレーターは、桁違いの大衝突により形成されていたんですねー

また、この大衝突が起こったのは40億年以上前のことだと考えられています。

40億年以上前といえば、地球の地質時代で言えば冥王代といわれる太陽系の創世期になります。

こういった大規模な衝突の痕跡がガニメデに残っているということは、ガニメデの形成過程や進化において重要な意味を持ってきます。

たとえば、ガニメデとカリストは同程度のサイズの衛星ですが、がリストの内部には分化した層構造はないと考えられています。

一方でガニメデの内部には、岩石と鉄と氷が分化した層構造が存在すると考えらています。

このような層構造の形成に必要になるのが大量の熱です。

そう、約7800キロもの巨大クレーターを形成した衝突がその原因になった可能性があるんですねー

さらに、今回の研究は、2030年代に予定されているガニメデの探査計画においても重要な意味を持っています。

ヨーロッパ宇宙機関が進めている木星系衛星探査計画“JUICE”では、可視分光映像カメラや国立天文台が開発に参加するレーザー高度計を用いて、ガニメデの詳細な地形を調査します。

この探査で多重リングクレーターの構造の解析が進めば、今回の研究結果を検証できるはずです。

これにより、ガニメデの起源や進化について、さらには木星の衛星系の起源について、より理解が深められるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

この半径7800キロに及ぶ太陽系最大規模のクレーターを作るには、半径150キロほどの小惑星がマッハ約60という高速でガニメデに衝突する必要があるようです。

ガニメデの表面全体に及ぶ太陽系最大の衝突クレーター

17世紀にガリレオ・ガリレイが望遠鏡で発見したガリレオ衛星のひとつガニメデ。

ガニメデは木星の第3衛星で半径は約2630キロ、冥王星や水星よりも大きく太陽系最大の衛星です。

木星を周回する4つの大型衛星(イオ、エウロパ、ガニメデ、カリスト)は、ガリレオ・ガリレイが望遠鏡で発見したので通称“ガリレオ衛星”と呼ばれている。衛星が大きいのでガリレオ手製の低倍率の望遠鏡でも見ることができた。

このガニメデの誕生や進化を解明することは、木星の衛星系の形成を理解するだけでなく、太陽系全体の歴史を知ることにもつながるようです。

|

| 4次元デジタル宇宙ビューワー“Mitaka”で再現した木星(左)と衛星ガニメデ(右)。ガニメデ表面の暗い色の領域には、平行に走る溝状の構造“ファロウ”が見える。(Credit: 加藤恒彦、国立天文台4次元デジタル宇宙プロジェクト) |

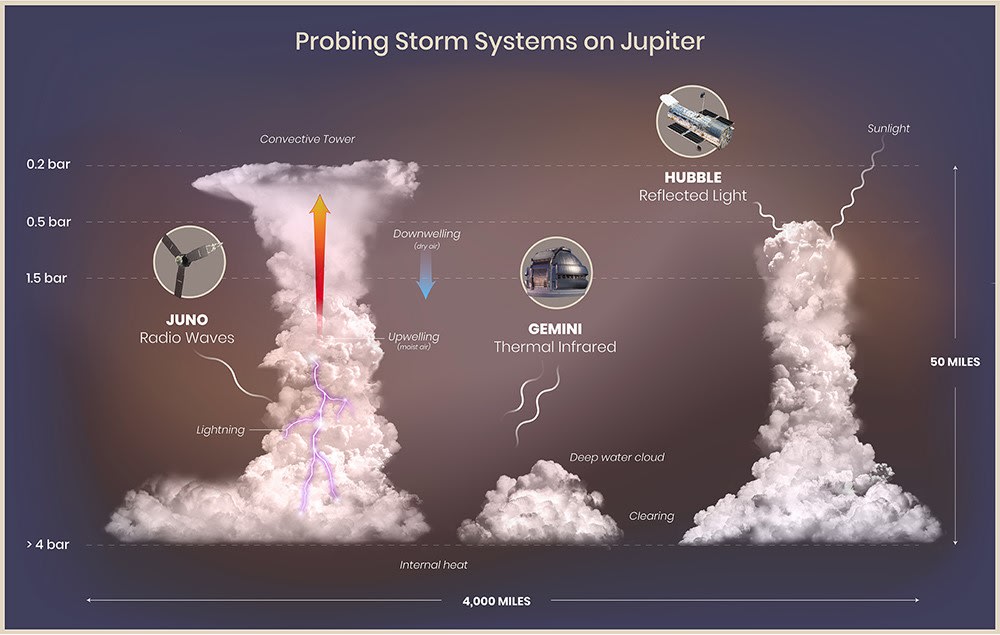

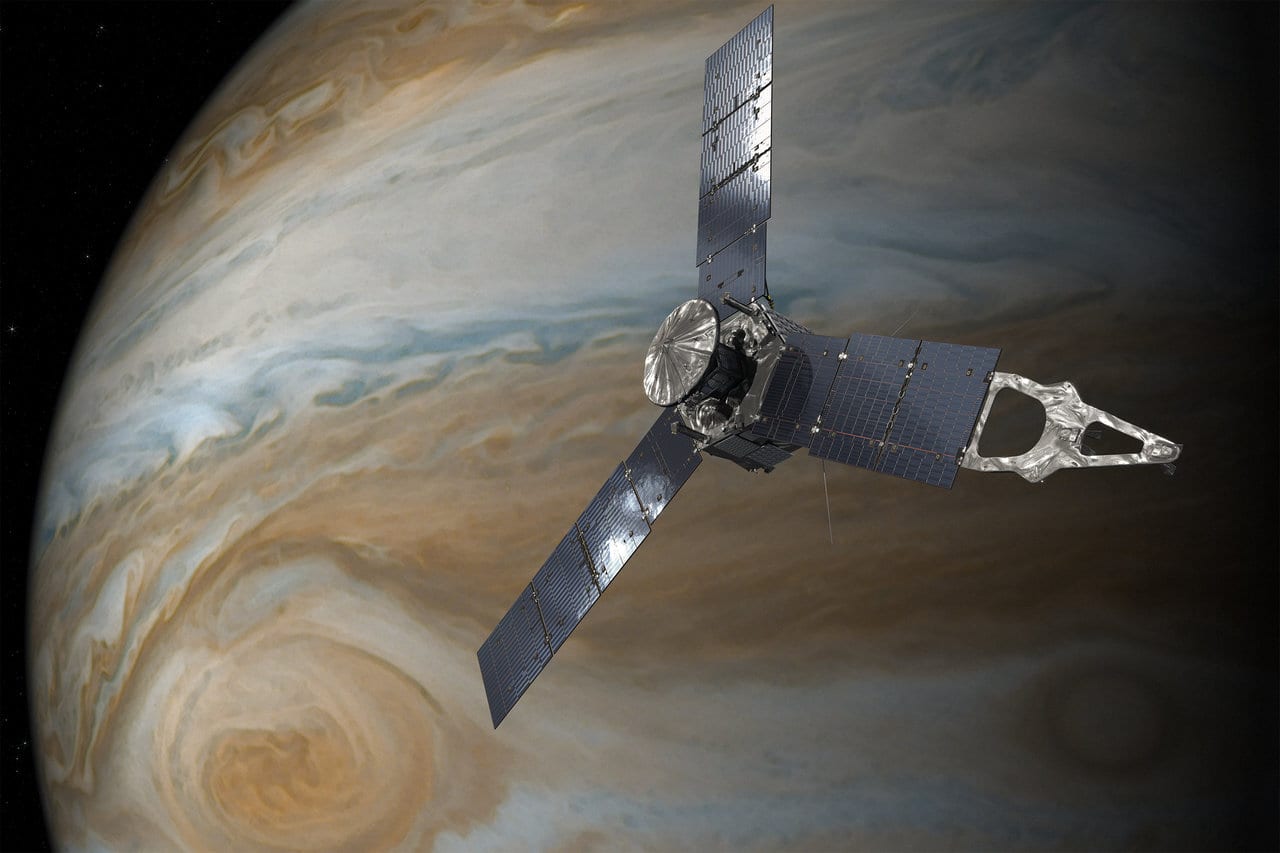

現在は、NASAの木星探査機“ジュノー”が周回軌道からの探査を実施中。

これらの探査や観測から分かったのは、ガニメデの表面には古い地質からなる暗い色の領域と、新しい地質の明るい色の領域とが存在すること。

およそ衛星の3分の1を占める暗い領域には多くのクレーターが残っていました。

そして、この暗い領域にしかない特徴的な地形が“ファロウ”と呼ばれる平行な溝状の構造。

多くの衝突クレーターが“ファロウ”の上にあることから、この溝状の構造はガニメデで最も古い地形だと考えられてきました。

一方の明るい領域は比較的新しいことが分かっていて、クレーターがほとんどないことが確認されている。

今回、この“ファロウ”に着目したのは、神戸大学と大島商船高等専門学校の研究者からなるチーム。

研究チームでは、過去の探査画像を詳細に再解析してガニメデの歴史の復元を試みています。

その結果、ある一点を中心に“ファロウ”が同心円状に分布し、ガニメデの表面全体に及ぶ多重リング構造になっていることが初めて明らかになります。

多重リングとは、小惑星や彗星などによって形成された衝突クレーターの周囲に形成される複数のリング状の構造。

このことが示唆しているのは、かつてのガニメデの表面全体に多重リングクレーターが存在していたこと。

半径7800キロに及ぶ太陽系最大規模の衝突クレーターの発見でした。

実は、多重リングクレーターは木星の衛星の中で2番目に大きいカリスト(第4衛星)でも見られ、それは“ヴァルハラクレーター”と呼ばれています。

これまで、太陽系最大の多重リングクレーターは“ヴァルハラクレーター”で、半径は約1900キロもありました。

でも、今回ガニメデで発見された多重リングクレーターの半径は約7800キロほど… “ヴァルハラクレーター”の4倍以上もあるんですねー

今回の発見により、太陽系最大の衝突クレーターのサイズが一気に拡大したことになります。

|

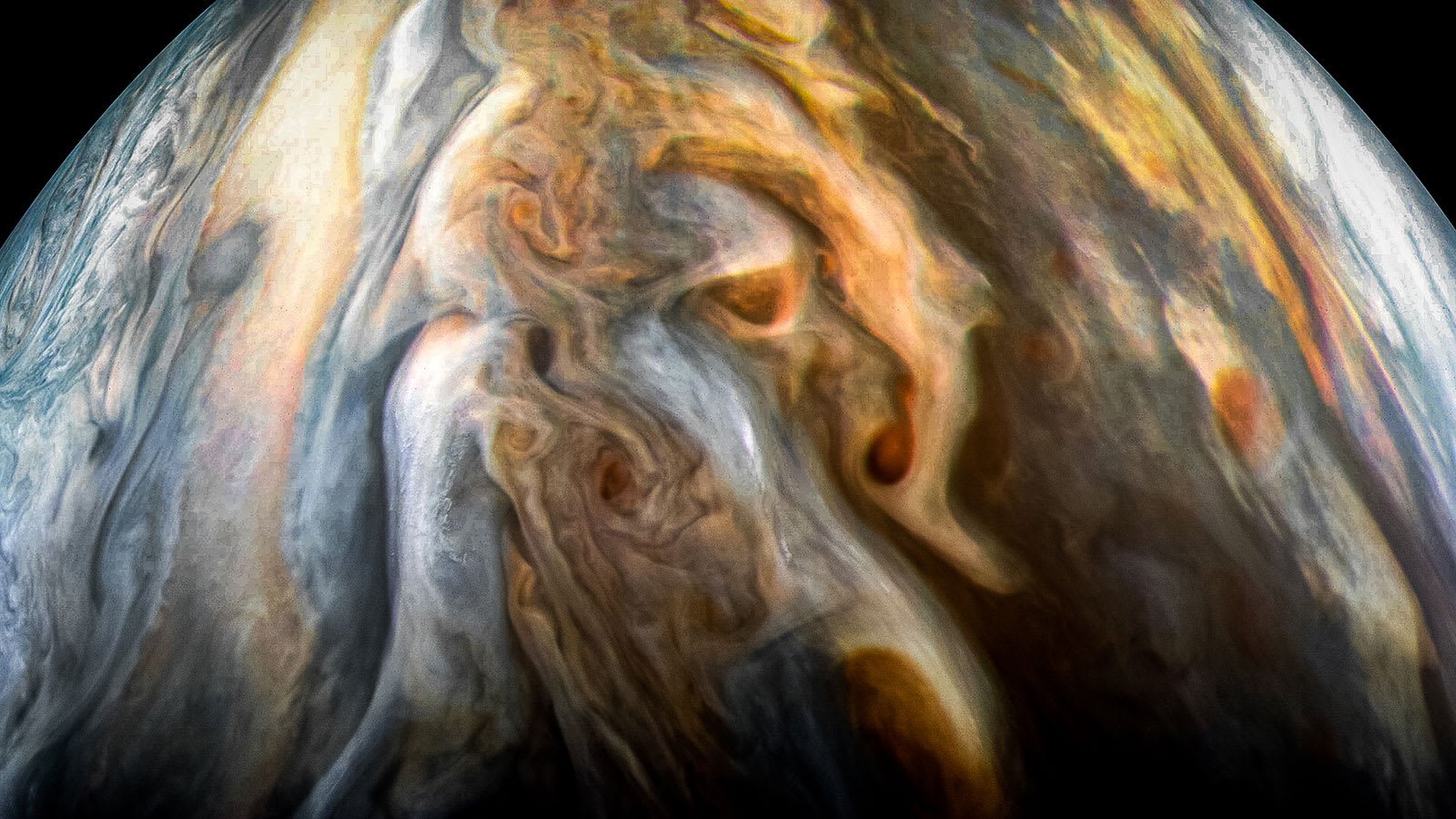

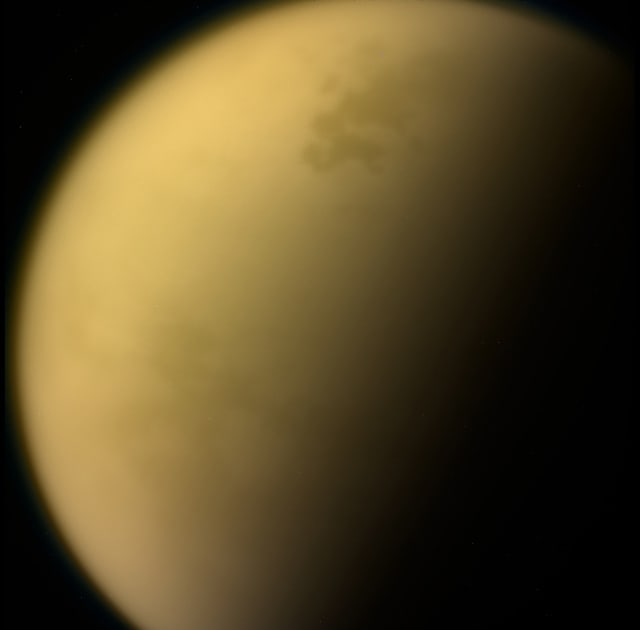

| ガニメデ表面の様子。明暗の領域があり、暗い領域には平行な溝状の構造“ファロウ”が存在する。(Credit: NASA) |

ガニメデ内部の分化した層構造は桁違いの大衝突により形成された

研究チームでは、この巨大クレーターを形成した衝突の規模を推定するため、国立天文台が運用する“計算サーバ”を用いて天体衝突シミュレーションを実施。

すると、半径150キロほどの小惑星が秒速20キロの速度(時速7万2000キロ=マッハ約60)という高速でガニメデに衝突したとすれば、観測されたクレーターの構造を説明できることが分かります。

約6500万年前に恐竜をはじめとする生物の大量絶滅を引き起こした小惑星“チクシュルーブ”ですら、推定されるサイズは半径が5~7.5キロ。

太陽系最大の衝突クレーターは、桁違いの大衝突により形成されていたんですねー

また、この大衝突が起こったのは40億年以上前のことだと考えられています。

40億年以上前といえば、地球の地質時代で言えば冥王代といわれる太陽系の創世期になります。

こういった大規模な衝突の痕跡がガニメデに残っているということは、ガニメデの形成過程や進化において重要な意味を持ってきます。

たとえば、ガニメデとカリストは同程度のサイズの衛星ですが、がリストの内部には分化した層構造はないと考えられています。

一方でガニメデの内部には、岩石と鉄と氷が分化した層構造が存在すると考えらています。

このような層構造の形成に必要になるのが大量の熱です。

そう、約7800キロもの巨大クレーターを形成した衝突がその原因になった可能性があるんですねー

さらに、今回の研究は、2030年代に予定されているガニメデの探査計画においても重要な意味を持っています。

ヨーロッパ宇宙機関が進めている木星系衛星探査計画“JUICE”では、可視分光映像カメラや国立天文台が開発に参加するレーザー高度計を用いて、ガニメデの詳細な地形を調査します。

“JUICE”の探査機打ち上げ予定は2022年、木星圏到達は2030年頃。レーザー高度計“GALA”は、ドイツ航空宇宙センターが中心となり、スイスやスペイン、日本のJAXA、千葉工業大学、大阪大学、国立天文台などが開発に携わっている。

この探査で多重リングクレーターの構造の解析が進めば、今回の研究結果を検証できるはずです。

これにより、ガニメデの起源や進化について、さらには木星の衛星系の起源について、より理解が深められるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ