今回の研究では、NASAの宇宙探査機と地上望遠鏡の観測データを用い、木星の対流圏上層部の温度を、今までで一番長い期間追跡調査を行っています。

その結果、分かってきたのは、木星の気温が四季とは関係なしに一定の間隔で変動することでした。

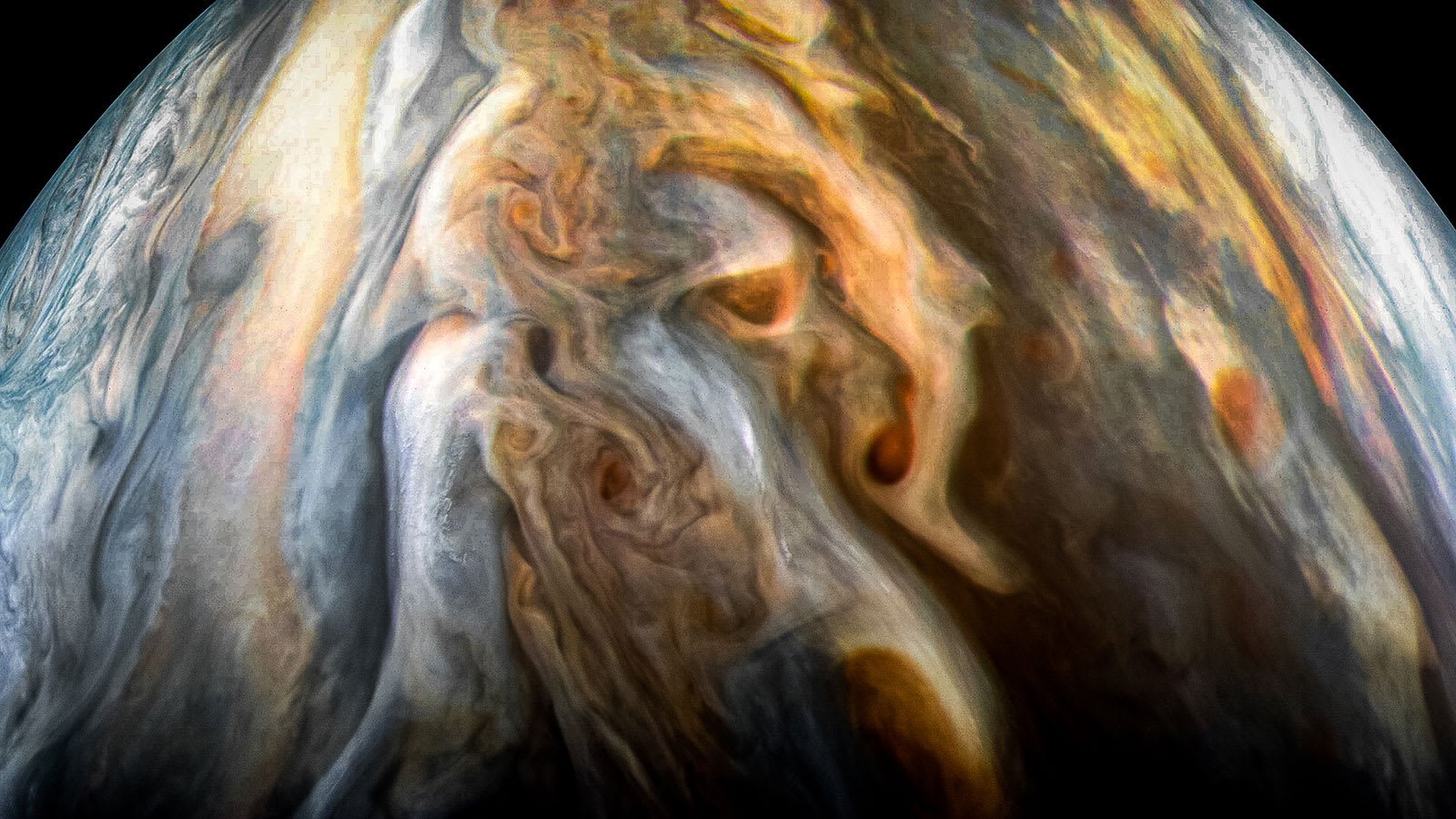

木星の対流圏は、木星のトレードマークともいえる色とりどりな縞模様の雲が形成されるなど、様々な気象現象が起こっている大気の低層部です。

なので、この結果は太陽系最大の惑星である木星の天気を左右する要因をより深く理解し、究極的には天気を予報できるようになるための大きな一歩といえます。

今回の研究では、すばる望遠鏡の中間赤外観測装置“COMICS”が14年に渡る観測データを提供しています。

その一つは雲が形成され、嵐が発生する大気層であることです。

この気象活動を理解するには、風、気圧、温度、湿度など、様々な特性を調べる必要があります。

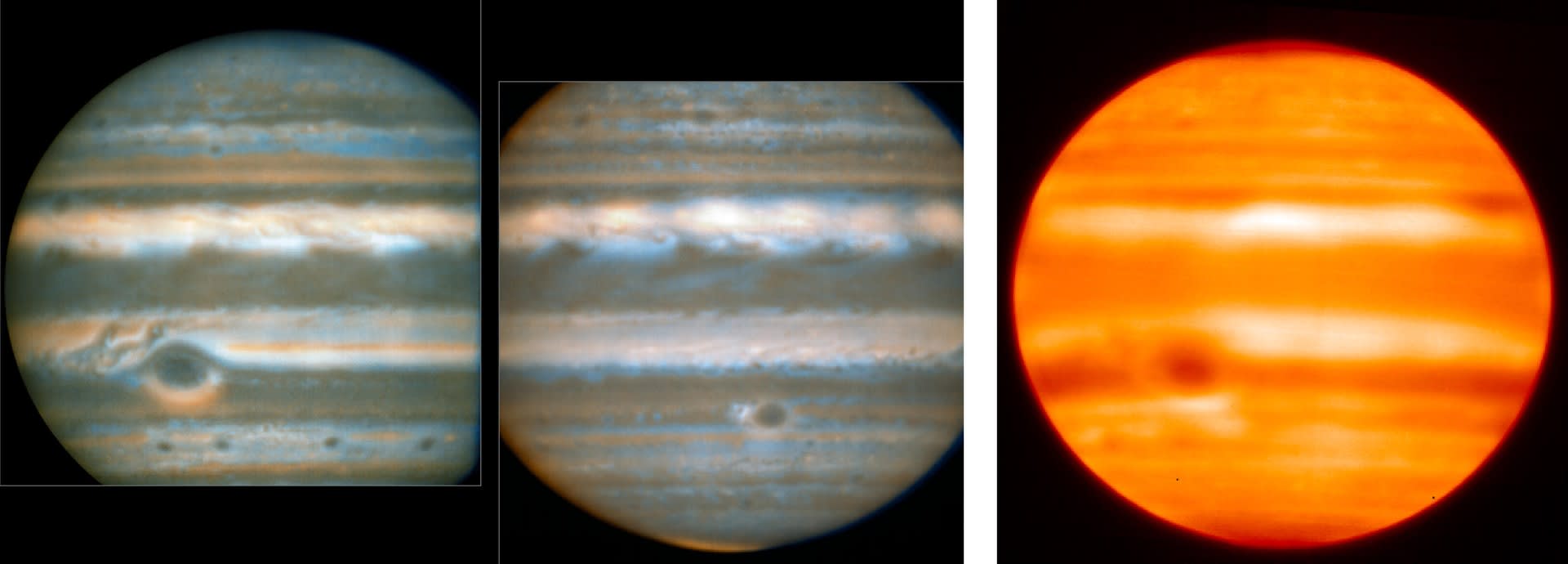

1970年代のNASAの木星探査機“パイオニア10号”と“パイオニア11号”のミッション以降、木星の明るくて白い帯“ゾーン”は、一般に温度が低い場所であることが分かっています。

一方、茶色や赤色の帯“ベルト”は比較的暖かな場所になります。

ただ、それらの帯の温度が長期的にどう変化するかを理解するには、今まで十分なデータが揃っていなかったんですねー

木星の色とりどりな雲の上の温度を直接測定することで、この状況を打開しています。

その結果、分かってきたのは、木星の気温は季節やその他の周期とは関係なく、一定間隔で温かくなったり寒くなったりしていることでした。

地球の自転軸が太陽に対し23.5度も傾いているの対し、木星の自転軸の傾きは3度ほど。

自転軸の傾きが少なく四季は変化に乏しいのに、気温がこれほど規則正しく変動するとは予想外なことでした。

また、この研究は何千キロメートルも離れた地点の気温の変化の間に、不思議な関係性があることも明らかにしました。

それは、北半球側の複数の地点で気温が上昇すると、南半球側の同じ緯度の地点で気温が低下するというもの。

そして、この現象は規則的なパターンで反転し、繰り返されていました。

このような現象は地球でも見られるものに似ています。

ある地域の天気や気候のパターンが、他の場所の天気に大きな影響を与えることがあり、変動パターンが大気中の遥かな距離を超えてテレコネクトしている(遠隔相関がある)ように見える現象です。

今回明らかになったのは、木星大気中にこのようなサイクルが存在するという事実。

次の課題は、この周期的で一見同期したような変化の原因を探ることになります。

何がこれらのパターンを生みだしているのでしょうか?

また、なぜ特定の時間スケールで発生するのでしょうか?

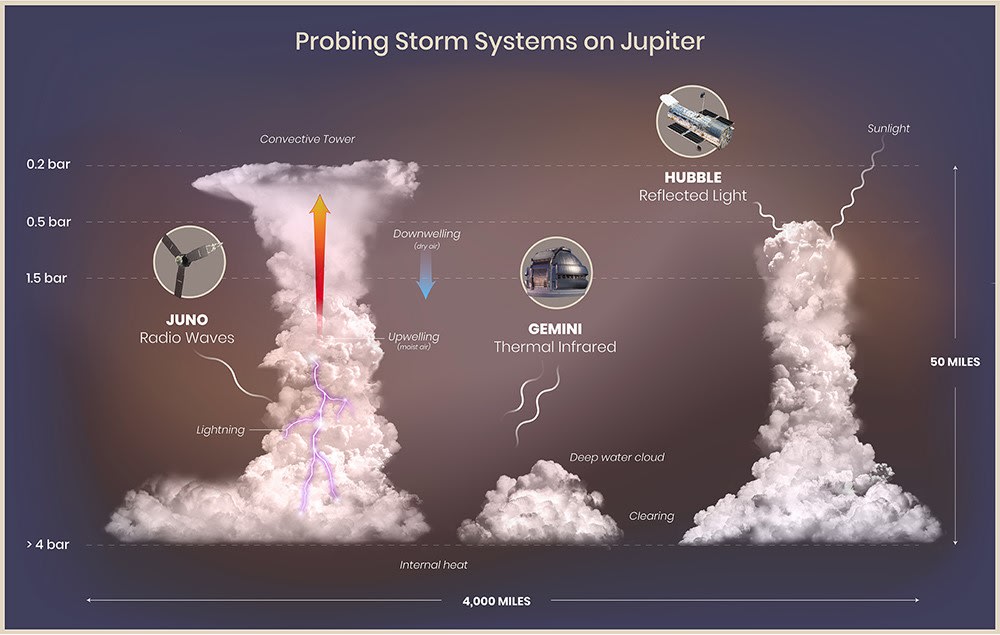

この仕組みを理解するには、雲の層の上下両方を探索する必要があるそうです。

研究の期間中は継続的に年数回、3つの地上大型望遠鏡(すばる望遠鏡、IRTF、VLT)で観測時間を獲得するための提案書が書き続けられました。

最初の20年間は、研究者が交代しながらハワイなどの現地で、全体像を描くのに必要な温度情報を得るための観測を行っています。

すばる望遠鏡では、2020年に引退した中間赤外観測装置“COMICS”が用いられ、2005年5月~2019年5月までの間に20回以上の観測が行われています。

木星大気の研究者らは、今回の結果が木星の天気の詳細な理解に貢献し、さらにはその予測にまで発展することを期待しています。

さらに、この研究は、木星だけでなく、太陽系と太陽系外のすべての巨大惑星の気候モデルへの重要な制限となり得ます。

温度変化とその周期を長期にわたって測定し、木星大気内でそれらの原因と結果を結びつけることが出来れば、完全な木星天気予報を実現するための一歩となります。

そして、いつか今回のような研究を他の巨大惑星にも拡張し、同様のパターンが見られるかどうかの検証へと続いていくはずです。

こちらの記事もどうぞ

その結果、分かってきたのは、木星の気温が四季とは関係なしに一定の間隔で変動することでした。

木星の対流圏は、木星のトレードマークともいえる色とりどりな縞模様の雲が形成されるなど、様々な気象現象が起こっている大気の低層部です。

なので、この結果は太陽系最大の惑星である木星の天気を左右する要因をより深く理解し、究極的には天気を予報できるようになるための大きな一歩といえます。

今回の研究では、すばる望遠鏡の中間赤外観測装置“COMICS”が14年に渡る観測データを提供しています。

木星の対流圏と温度分布

木星と地球の対流圏には多くの共通点があります。その一つは雲が形成され、嵐が発生する大気層であることです。

この気象活動を理解するには、風、気圧、温度、湿度など、様々な特性を調べる必要があります。

1970年代のNASAの木星探査機“パイオニア10号”と“パイオニア11号”のミッション以降、木星の明るくて白い帯“ゾーン”は、一般に温度が低い場所であることが分かっています。

一方、茶色や赤色の帯“ベルト”は比較的暖かな場所になります。

ただ、それらの帯の温度が長期的にどう変化するかを理解するには、今まで十分なデータが揃っていなかったんですねー

一定間隔で温かくなったり寒くなったりする木星の気温

そこで、今回の研究では、大気の温かい領域(対流圏上層部)からの赤外線の輝きをとらえた画像を分析。木星の色とりどりな雲の上の温度を直接測定することで、この状況を打開しています。

研究を進めているのは、国立天文台ハワイ観測所やNASAのジェット推進研究所“JPL”、イギリスのレスター大学などの惑星科学者らによる国際チームです。

分析に用いた画像は、木星が太陽を12年で周回するのを3周分、一定間隔で撮影したもの。その結果、分かってきたのは、木星の気温は季節やその他の周期とは関係なく、一定間隔で温かくなったり寒くなったりしていることでした。

地球の自転軸が太陽に対し23.5度も傾いているの対し、木星の自転軸の傾きは3度ほど。

自転軸の傾きが少なく四季は変化に乏しいのに、気温がこれほど規則正しく変動するとは予想外なことでした。

また、この研究は何千キロメートルも離れた地点の気温の変化の間に、不思議な関係性があることも明らかにしました。

それは、北半球側の複数の地点で気温が上昇すると、南半球側の同じ緯度の地点で気温が低下するというもの。

そして、この現象は規則的なパターンで反転し、繰り返されていました。

このような現象は地球でも見られるものに似ています。

ある地域の天気や気候のパターンが、他の場所の天気に大きな影響を与えることがあり、変動パターンが大気中の遥かな距離を超えてテレコネクトしている(遠隔相関がある)ように見える現象です。

今回明らかになったのは、木星大気中にこのようなサイクルが存在するという事実。

次の課題は、この周期的で一見同期したような変化の原因を探ることになります。

何がこれらのパターンを生みだしているのでしょうか?

また、なぜ特定の時間スケールで発生するのでしょうか?

この仕組みを理解するには、雲の層の上下両方を探索する必要があるそうです。

数十年にわたる観測

この研究が始められたのは1978年のこと。研究の期間中は継続的に年数回、3つの地上大型望遠鏡(すばる望遠鏡、IRTF、VLT)で観測時間を獲得するための提案書が書き続けられました。

最初の20年間は、研究者が交代しながらハワイなどの現地で、全体像を描くのに必要な温度情報を得るための観測を行っています。

2000年代初頭には、一部の観測を遠隔で行うことができるようになっている。

その後に待っていたのが、複数の望遠鏡や観測装置からの何年にもわたるデータを組み合わせ、パターンを探すという大変な作業でした。すばる望遠鏡では、2020年に引退した中間赤外観測装置“COMICS”が用いられ、2005年5月~2019年5月までの間に20回以上の観測が行われています。

木星大気の研究者らは、今回の結果が木星の天気の詳細な理解に貢献し、さらにはその予測にまで発展することを期待しています。

さらに、この研究は、木星だけでなく、太陽系と太陽系外のすべての巨大惑星の気候モデルへの重要な制限となり得ます。

温度変化とその周期を長期にわたって測定し、木星大気内でそれらの原因と結果を結びつけることが出来れば、完全な木星天気予報を実現するための一歩となります。

そして、いつか今回のような研究を他の巨大惑星にも拡張し、同様のパターンが見られるかどうかの検証へと続いていくはずです。

こちらの記事もどうぞ