イタリア国立天体物理学研究所(INAF)のFederico Tosiさんを筆頭とする研究チームは、NASAの木星探査機“ジュノー”による2021年の観測データを分析した結果、木星の衛星ガニメデの表面に塩と有機物を検出したたとする研究成果を発表しました。

今回の研究成果をまとめた論文はNature Astronomyに掲載されています。

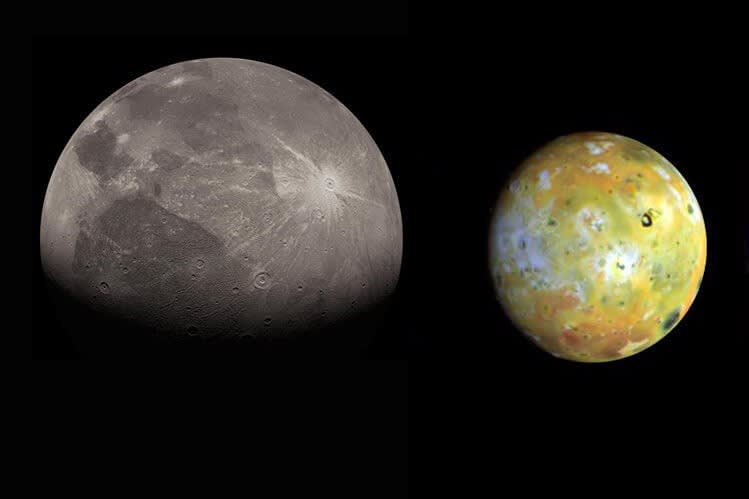

ガニメデは直径が5268キロもある太陽系最大の衛星で、太陽系最小の惑星となる水星(直径4880キロ)よりも大きな衛星なんですねー

これほどの大きさがあるガニメデは中心部が金属に富んでいて、そこから磁場が発生していることが観測で判明している唯一の衛星でもあります。

その内部は氷、岩石、鉄が分化した層状の構造を成していると考えられています。

2021年6月、“ジュノー”は34回目の木星フライバイ(接近通過)“Perijove 34(PJ 34)”の一環として、ガニメデ表面から1046キロまで接近して観測を実施。

ガニメデにここまで接近したのは、2000年5月の木星探査機“ガリレオ”以来21年振りのことでした。

この接近時、“ジュノー”に搭載されているオーロラ分布図作成のための赤外線観測装置“JIRAM”を使用して、ガニメデ表面のデータが収集されています。

“JIRAM”は、イタリア宇宙機関(ASI)が開発した木星の深部から放射される赤外線をとらえて、表面(雲頂)から深さ50~70キロを探査するために開発された観測装置です。

木星の衛星についての知見を得るための観測にも使用されていました。

研究チームでは“JIRAM”による赤外線スペクトルデータを分析。

このスペクトルに表れた特徴は、水の氷以外に塩化ナトリウム水和物、塩化アンモニウム、炭酸ナトリウム、炭酸カルシウム、炭酸水素ナトリウム、それに脂肪族アルデヒドを含む可能性がある有機化合物などの存在を示すものでした。

これらの特徴については、アンモニアを凝縮するのに十分なほど低温の物質がガニメデの形成時に蓄積されたことや、炭酸塩の存在からはもともと二酸化炭素を豊富に含んだ氷を蓄積していたことが、理由として考えられます。

また、特定の場所に存在するナトリウムは、地球や土星の衛星エンケラドス、木星の衛星エウロパ、小惑星帯の準惑星ケレスといったほかの天体と同様に、液体の水と岩石の相互作用を示していました。

生命の起源に関わる重要な有機化合物の素になった“プレバイオティック分子”として重要な役割を果たすアルデヒドは、古代の熱水環境に存在していた可能性があるようです。

このデータからは、暗い領域をはじめ明るい領域の断層付近でもより豊富な塩や有機物が検出されていて、断層ごとの組成に違いはあるものの、地下からの塩水の噴出といった内部に起因するプロセスが物質の組成を決定づけた可能性が示唆されました。

実は、ガニメデの表面に塩や有機物が存在する可能性は、ハッブル宇宙望遠鏡などによる観測でも示唆されていました。

ただ、局所的な分布を決定付けられるほど解像度の高いデータは、これまで得られていませんでした。

また、内部と外部それぞれに起因するプロセスが組み合わさるので表面組成の研究は複雑になり、検出されたガニメデ表面の組成は必ずしも内部の組成を示しているわけではありません。

検出された塩や有機物と探査エリアの関係性については、過去のある時代までに液体の水と岩石マントルとの間で起きた相互作用の結果で、今回の研究によってガニメデで起こっている複雑な化学反応が実証できました。

木星は強い磁場を持っていて、宇宙空間に存在する荷電粒子(電気を帯びた粒子)をとらえて加速させています。

これらの粒子は時々木星の衛星たちに衝突し、表面にある物質を分解する“放射線分解”というプロセスが発生しているんですねー

この現象は、地質活動があまり活発でない天体表面で発生する主要な化学反応の1つになっています。

ただ、ガニメデは独自の磁場を持っているので、衛星へと降り注ぐ荷電粒子から表面の一部(赤道から緯度40度までの範囲)を保護する役割を果たしていると考えられています。

なので、磁場に保護されている領域で検出された塩や有機物については、表面で化学反応をしていないはずです。

内部海から表面に到達した海水の名残りを見ているのかもしれません。

この氷衛星を探査するミッションが木星氷衛星探査計画“JUICE(JUpiter Icy Moons Explorer)”です。

そう、ガニメデは“JUICE”の探査目標になっている天体なんですねー

日本が観測装置の一部を担当しているガニメデ高度計“JUICE-GALA”は、探査機“JUICE”とガニメデとの間の距離を測定することで、ガニメデの形状変化をとらえて、地下海の構造を明らかにする予定です。

海の有無を調べるだけでなく、熱源や栄養源など、生命に欠かせない要素を探し、地球外生命が存在する可能性を追求することになります。

さらに、木星のオーロラや磁気圏、そして太陽系の衛星で唯一固有の磁場を持つガニメデの周辺環境も調べる計画になっています。

日本は、10個ある観測機器のうち6つの開発やサイエンスに参加しています。

木星を目指し8年の長い旅をスタートさせた“JUICE”。

ミッションの前半では木星を周回しながらエウロパやカリスト、ガニメデの3つの氷衛星を探査し、後半のミッションではガニメデの周回軌道に入って探査を行うことになっています。

ミッション完了までの10年、この長い期間“JUICE”に何が起こるのでしょうか?

きっと、誰も行ったことのない世界を訪れた“JUICE”は、誰も見たことのないデータを得て、多くの科学成果を届けてくれるはずです。

こちらの記事もどうぞ

今回の研究成果をまとめた論文はNature Astronomyに掲載されています。

|

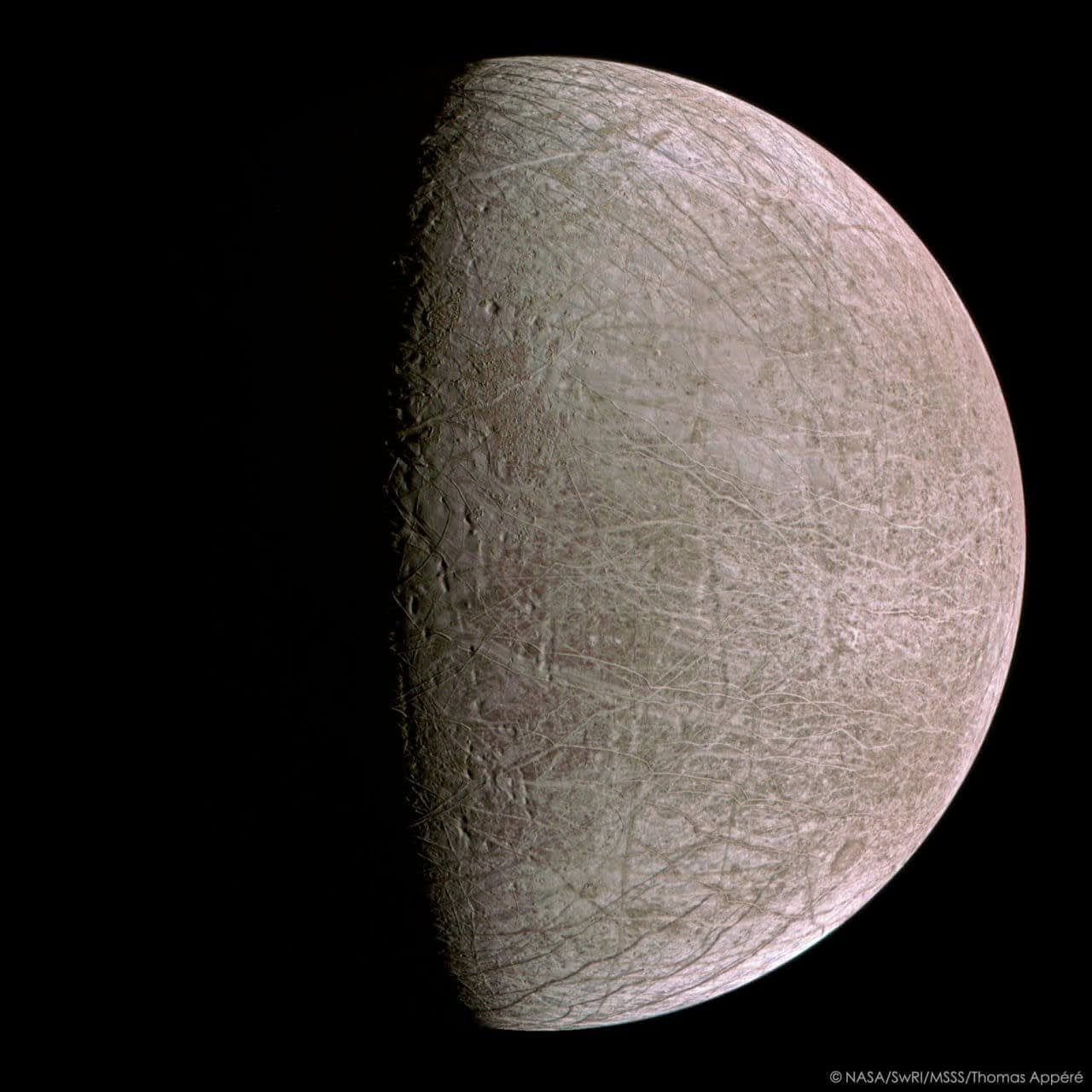

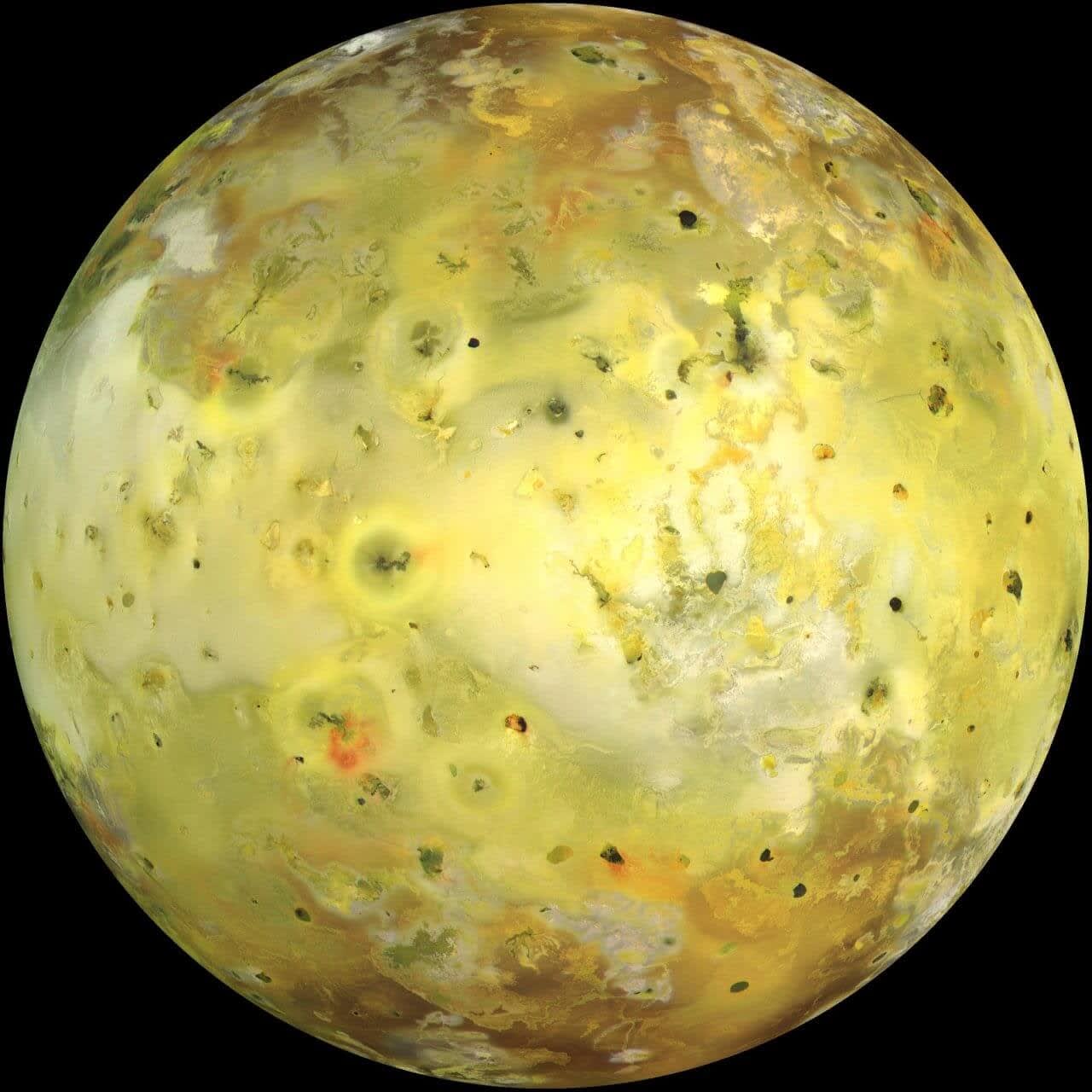

| 図1.木星の衛星ガニメデ。NASAの木星探査機“ジュノー(Juno)”の可視光カメラ“JunoCam”で2021年6月に撮影。(Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kalleheikki Kannisto) |

太陽系で磁場が発生していることが判明した唯一の衛星

木星を周回する4つの大型衛星の一つがガニメデです。ガニメデは直径が5268キロもある太陽系最大の衛星で、太陽系最小の惑星となる水星(直径4880キロ)よりも大きな衛星なんですねー

これほどの大きさがあるガニメデは中心部が金属に富んでいて、そこから磁場が発生していることが観測で判明している唯一の衛星でもあります。

その内部は氷、岩石、鉄が分化した層状の構造を成していると考えられています。

2021年6月、“ジュノー”は34回目の木星フライバイ(接近通過)“Perijove 34(PJ 34)”の一環として、ガニメデ表面から1046キロまで接近して観測を実施。

ガニメデにここまで接近したのは、2000年5月の木星探査機“ガリレオ”以来21年振りのことでした。

この接近時、“ジュノー”に搭載されているオーロラ分布図作成のための赤外線観測装置“JIRAM”を使用して、ガニメデ表面のデータが収集されています。

“JIRAM”は、イタリア宇宙機関(ASI)が開発した木星の深部から放射される赤外線をとらえて、表面(雲頂)から深さ50~70キロを探査するために開発された観測装置です。

木星の衛星についての知見を得るための観測にも使用されていました。

| 34回目の木星フライバイ“Perijove 34(PJ 34)”実施時に、“JunoCam”で撮影された画像をもとに作成されたガニメデと木星の動画。 (Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS) |

ナトリウムは液体の水と岩石の相互作用を示している

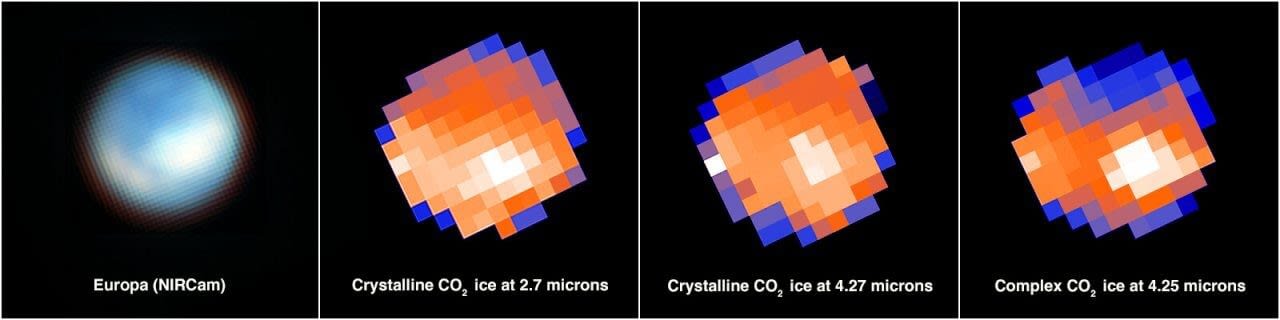

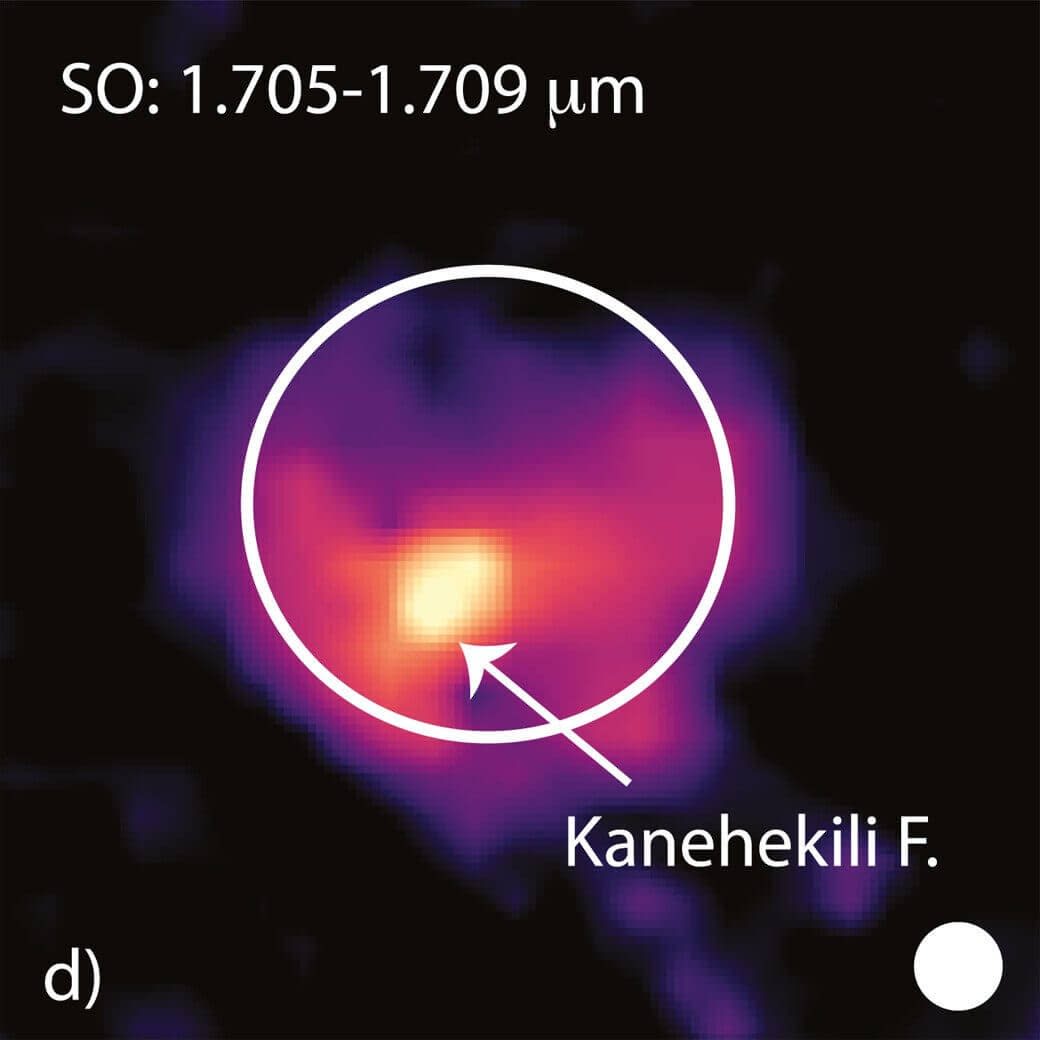

2021年6月のガニメデ接近時に行われた“JIRAM”を用いた観測では、ガニメデの木星に面した半球の一部(北緯10度~30度・東経-35度~+40度の範囲)における細長い線状のエリアについて、1キロ以下というこれまでになく高い空間分解能で赤外線画像と赤外線スペクトル(光の波長ごとの強度分布)が取得されました。研究チームでは“JIRAM”による赤外線スペクトルデータを分析。

このスペクトルに表れた特徴は、水の氷以外に塩化ナトリウム水和物、塩化アンモニウム、炭酸ナトリウム、炭酸カルシウム、炭酸水素ナトリウム、それに脂肪族アルデヒドを含む可能性がある有機化合物などの存在を示すものでした。

これらの特徴については、アンモニアを凝縮するのに十分なほど低温の物質がガニメデの形成時に蓄積されたことや、炭酸塩の存在からはもともと二酸化炭素を豊富に含んだ氷を蓄積していたことが、理由として考えられます。

また、特定の場所に存在するナトリウムは、地球や土星の衛星エンケラドス、木星の衛星エウロパ、小惑星帯の準惑星ケレスといったほかの天体と同様に、液体の水と岩石の相互作用を示していました。

生命の起源に関わる重要な有機化合物の素になった“プレバイオティック分子”として重要な役割を果たすアルデヒドは、古代の熱水環境に存在していた可能性があるようです。

|

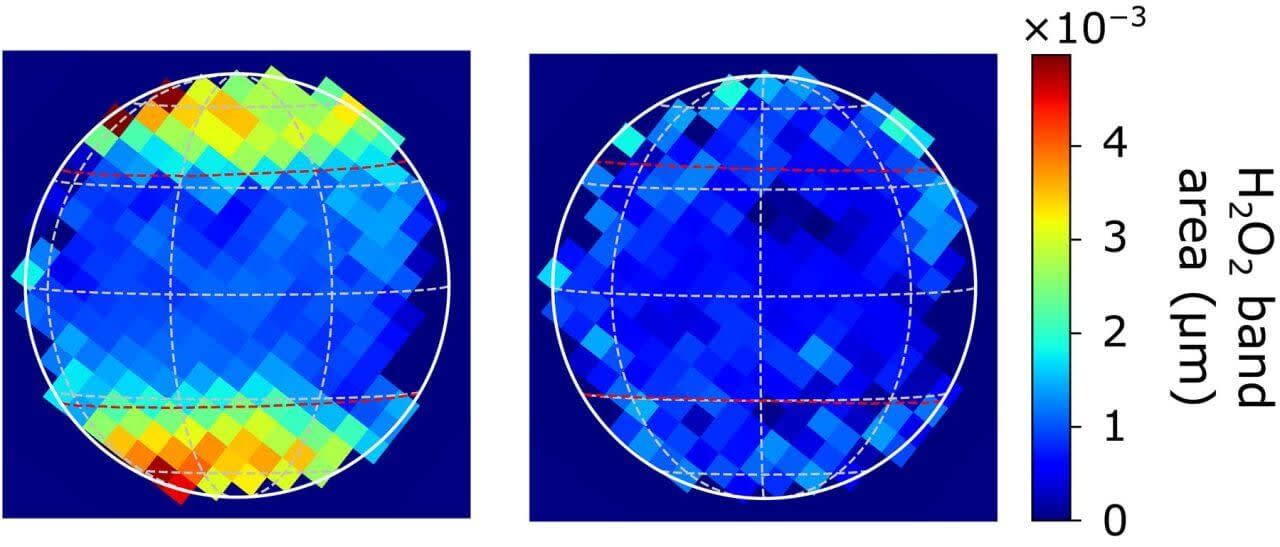

| 図2.“JIRAM”の観測で得られたデータの一つをガニメデの地図に重ねて示した図。画像右下の断層付近で塩化アンモニウムに由来するとみられるスペクトルの兆候が強くなっていることが示されている。(Credit: NASA/JPL-Caltech/SwRI/ASI/INAF/JIRAM/Brown University) |

塩や有機物は内部海から表面に到達した海水の名残り

“JIRAM”は、ガニメデの外観を特徴づけている明るい領域と暗い領域の様々な地形におけるデータを取得することにも成功しています。このデータからは、暗い領域をはじめ明るい領域の断層付近でもより豊富な塩や有機物が検出されていて、断層ごとの組成に違いはあるものの、地下からの塩水の噴出といった内部に起因するプロセスが物質の組成を決定づけた可能性が示唆されました。

実は、ガニメデの表面に塩や有機物が存在する可能性は、ハッブル宇宙望遠鏡などによる観測でも示唆されていました。

ただ、局所的な分布を決定付けられるほど解像度の高いデータは、これまで得られていませんでした。

また、内部と外部それぞれに起因するプロセスが組み合わさるので表面組成の研究は複雑になり、検出されたガニメデ表面の組成は必ずしも内部の組成を示しているわけではありません。

検出された塩や有機物と探査エリアの関係性については、過去のある時代までに液体の水と岩石マントルとの間で起きた相互作用の結果で、今回の研究によってガニメデで起こっている複雑な化学反応が実証できました。

|

| 図3.木星探査機“Juno(ジュノー)”のイメージ図。(Credit: NASA/JPL-Caltech) |

これらの粒子は時々木星の衛星たちに衝突し、表面にある物質を分解する“放射線分解”というプロセスが発生しているんですねー

この現象は、地質活動があまり活発でない天体表面で発生する主要な化学反応の1つになっています。

ただ、ガニメデは独自の磁場を持っているので、衛星へと降り注ぐ荷電粒子から表面の一部(赤道から緯度40度までの範囲)を保護する役割を果たしていると考えられています。

なので、磁場に保護されている領域で検出された塩や有機物については、表面で化学反応をしていないはずです。

内部海から表面に到達した海水の名残りを見ているのかもしれません。

木星の氷衛星を複数探査するミッション

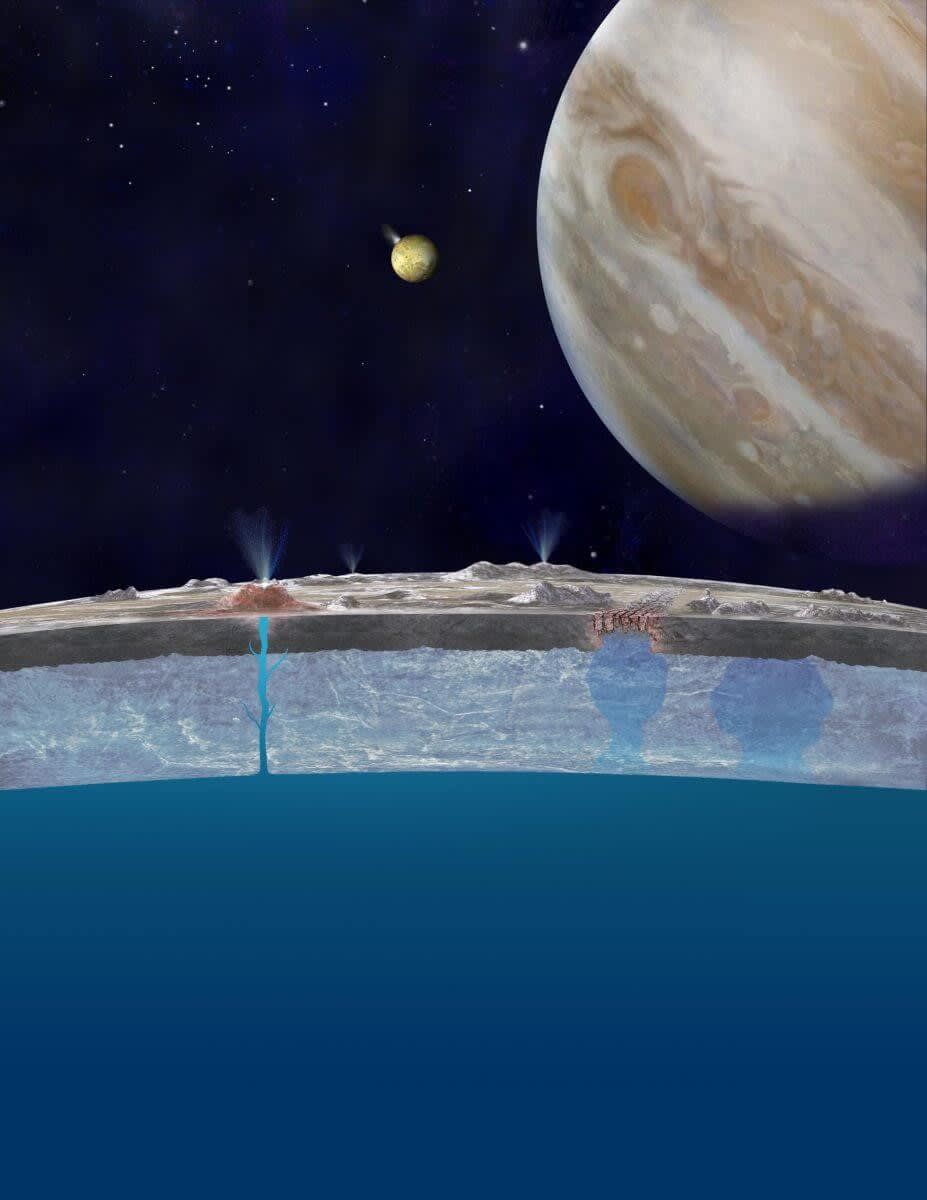

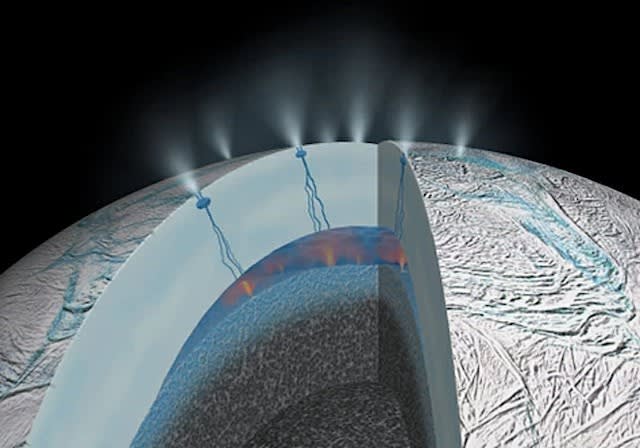

木星の氷衛星は、表面を覆う氷の下に巨大な地下海が存在すると考えられています。この氷衛星を探査するミッションが木星氷衛星探査計画“JUICE(JUpiter Icy Moons Explorer)”です。

そう、ガニメデは“JUICE”の探査目標になっている天体なんですねー

日本が観測装置の一部を担当しているガニメデ高度計“JUICE-GALA”は、探査機“JUICE”とガニメデとの間の距離を測定することで、ガニメデの形状変化をとらえて、地下海の構造を明らかにする予定です。

海の有無を調べるだけでなく、熱源や栄養源など、生命に欠かせない要素を探し、地球外生命が存在する可能性を追求することになります。

さらに、木星のオーロラや磁気圏、そして太陽系の衛星で唯一固有の磁場を持つガニメデの周辺環境も調べる計画になっています。

日本は、10個ある観測機器のうち6つの開発やサイエンスに参加しています。

木星を目指し8年の長い旅をスタートさせた“JUICE”。

ミッションの前半では木星を周回しながらエウロパやカリスト、ガニメデの3つの氷衛星を探査し、後半のミッションではガニメデの周回軌道に入って探査を行うことになっています。

ミッション完了までの10年、この長い期間“JUICE”に何が起こるのでしょうか?

きっと、誰も行ったことのない世界を訪れた“JUICE”は、誰も見たことのないデータを得て、多くの科学成果を届けてくれるはずです。

こちらの記事もどうぞ