木星やそれ以上に大きなガス惑星はどうやって形成されるのでしょうか?

惑星形成のシナリオを再現しようとすると、これまでの理論では生まれてすぐに恒星に落ち込んでしまうんですねー

でも、観測では木星よりも大きなガス惑星が見つかっているので、何か理由があるはずです。

木星よりも大きなガス惑星は恒星へ落ち込んでしまう

太陽系以外の恒星の周りを回る系外惑星が初めて見つかったのが1995年のこと。

それ以来4000個以上の系外惑星が発見されています。

ただ、質量も軌道の形も様々なこれら系外惑星の統計結果を、うまく説明できるような惑星の形成モデルを構築するのは容易ではありません。

とりわけ問題になっているのが、木星や土星のようにガスを主成分とし、その木星を上回るほどの質量を持つ巨大ガス惑星の存在です。

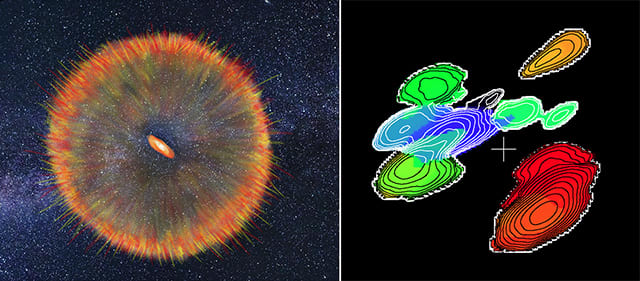

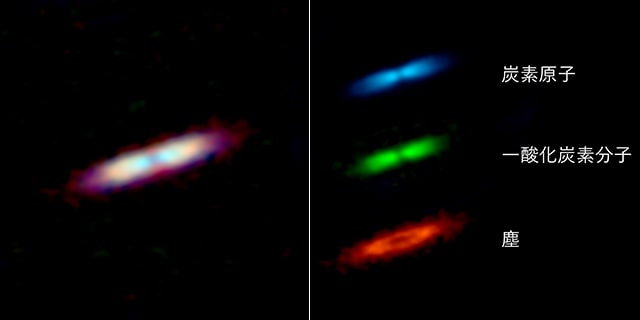

系外惑星は太陽系の惑星と同じように、恒星が誕生する際に周囲を取り巻くガスやチリからなる“原始惑星系円盤”の中で形成されると考えられています。

巨大ガス惑星だと“原始惑星系円盤”の中で、ガスを大量に集積することで作られたとされています。

でも、残された物質が抵抗になって巨大ガス惑星の回転を遅らせていくと、急速に恒星へ引きずり込まれることになります。

なので、木星よりも大きな質量のガス惑星は、最終的には恒星へ落ち込んでしまい生き残ることができない。っとされてきました。

ただ、これまでに木星よりも大きなガス惑星は見つかっているんですねー

巨大ガス惑星の生き残りはガス密度の低下にあった

この謎に迫るため、東北大学の研究チームは最新の数値流体計算に基づいて新たな理論モデルを構築。

これまで別々に研究されていたガスが集積する過程と惑星の落下を同時に計算すると、落下が抑制されることが分かってきます。

落下が抑制されるのは、ブレーキになるはずのガスが惑星に取り込まれることで、ガス密度が低下して抵抗が減るからでした。

このモデルでは、木星の10倍以上も重い系外巨大ガス惑星も中心星に落ち込むことなく形成ができていました。

巨大ガス惑星の最終的な質量は“原始惑星系円盤”の総質量で決まります。

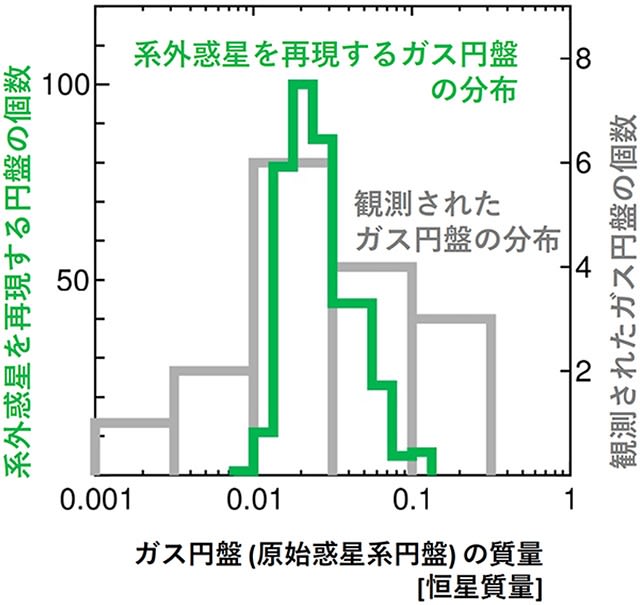

この形成モデルは、観測されている様々な“原始惑星系円盤”の質量の分布から、これまで観測された巨大系外惑星の質量の分布を説明することにも成功しています。

今回の研究で対象になっていたのは、質量が地球の数百倍から数千倍もある巨大ガス惑星でした。

でも、理論モデルをさらに発展させることで岩石惑星にも対応できれば…

生命が居住できる条件を備えた地球型惑星の誕生を説明できるようになるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

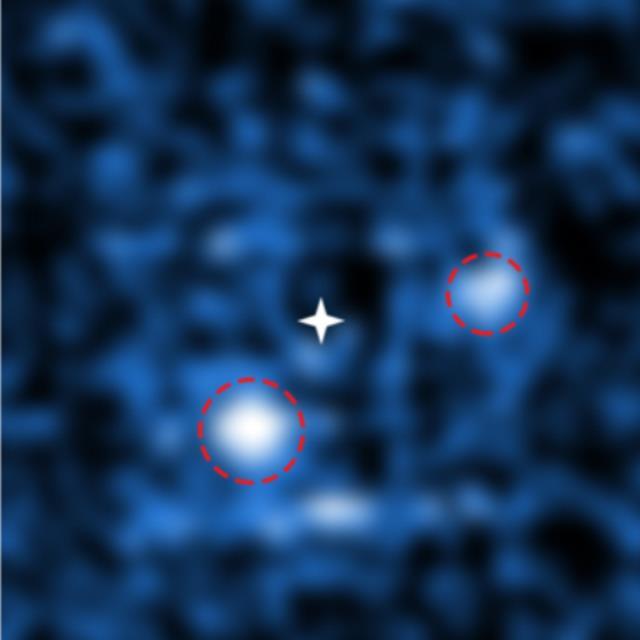

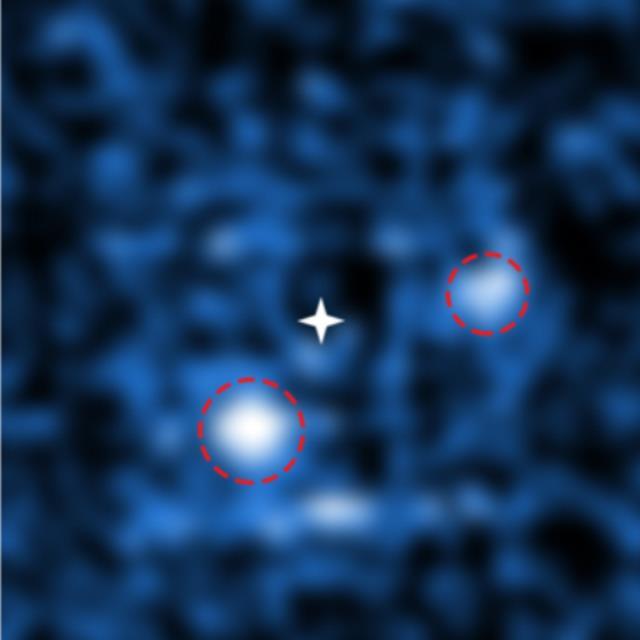

原始惑星系円盤に隙間を作りながら成長中の2つの惑星をはっきりと検出

惑星形成のシナリオを再現しようとすると、これまでの理論では生まれてすぐに恒星に落ち込んでしまうんですねー

でも、観測では木星よりも大きなガス惑星が見つかっているので、何か理由があるはずです。

木星よりも大きなガス惑星は恒星へ落ち込んでしまう

太陽系以外の恒星の周りを回る系外惑星が初めて見つかったのが1995年のこと。

それ以来4000個以上の系外惑星が発見されています。

ただ、質量も軌道の形も様々なこれら系外惑星の統計結果を、うまく説明できるような惑星の形成モデルを構築するのは容易ではありません。

とりわけ問題になっているのが、木星や土星のようにガスを主成分とし、その木星を上回るほどの質量を持つ巨大ガス惑星の存在です。

系外惑星は太陽系の惑星と同じように、恒星が誕生する際に周囲を取り巻くガスやチリからなる“原始惑星系円盤”の中で形成されると考えられています。

巨大ガス惑星だと“原始惑星系円盤”の中で、ガスを大量に集積することで作られたとされています。

でも、残された物質が抵抗になって巨大ガス惑星の回転を遅らせていくと、急速に恒星へ引きずり込まれることになります。

なので、木星よりも大きな質量のガス惑星は、最終的には恒星へ落ち込んでしまい生き残ることができない。っとされてきました。

ただ、これまでに木星よりも大きなガス惑星は見つかっているんですねー

巨大ガス惑星の生き残りはガス密度の低下にあった

この謎に迫るため、東北大学の研究チームは最新の数値流体計算に基づいて新たな理論モデルを構築。

これまで別々に研究されていたガスが集積する過程と惑星の落下を同時に計算すると、落下が抑制されることが分かってきます。

落下が抑制されるのは、ブレーキになるはずのガスが惑星に取り込まれることで、ガス密度が低下して抵抗が減るからでした。

|

| 惑星質量と惑星軌道半径の進化経路を表した図。実線は今回の研究結果、破線はこれまでの研究の一例。青点は観測された系外巨大ガス惑星、赤は土星を表す。これまでの研究の進化経路では、惑星は急速に落ち込んでいくので重い巨大惑星を作れないが、今回の研究の進化経路であればすべての系外惑星の形成が可能になる。(リリースより) |

巨大ガス惑星の最終的な質量は“原始惑星系円盤”の総質量で決まります。

この形成モデルは、観測されている様々な“原始惑星系円盤”の質量の分布から、これまで観測された巨大系外惑星の質量の分布を説明することにも成功しています。

|

| 今回の研究のモデルによる系外惑星を再現する“原始惑星系円盤”の質量分布と、観測された“原始惑星系円盤”の質量分布を比較したグラフ。恒星質量の0.01倍以上では両者の質量分布の形はよく一致していて、観測された“原始惑星系円盤”から系外巨大惑星を再現できることを示す。恒星質量の0.01倍以下の“原始惑星系円盤”では巨大惑星は形成されない。(リリースより) |

でも、理論モデルをさらに発展させることで岩石惑星にも対応できれば…

生命が居住できる条件を備えた地球型惑星の誕生を説明できるようになるかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

原始惑星系円盤に隙間を作りながら成長中の2つの惑星をはっきりと検出