“ドーン”や“はやぶさ”など、

小惑星探査はこれまでに数多く行われてきましたが、

そこに新たなミッションが加わることになります。

今回、NASAが選定したのは、

“Psyche”と“Lucy”という2つの小惑星探査ミッション。

“Lucy”は2021年に、そして“Psyche”は2023年に打ち上げられ、

どちらも太陽系の成り立ちと、その経過の解明に役立つ予定なんですねー

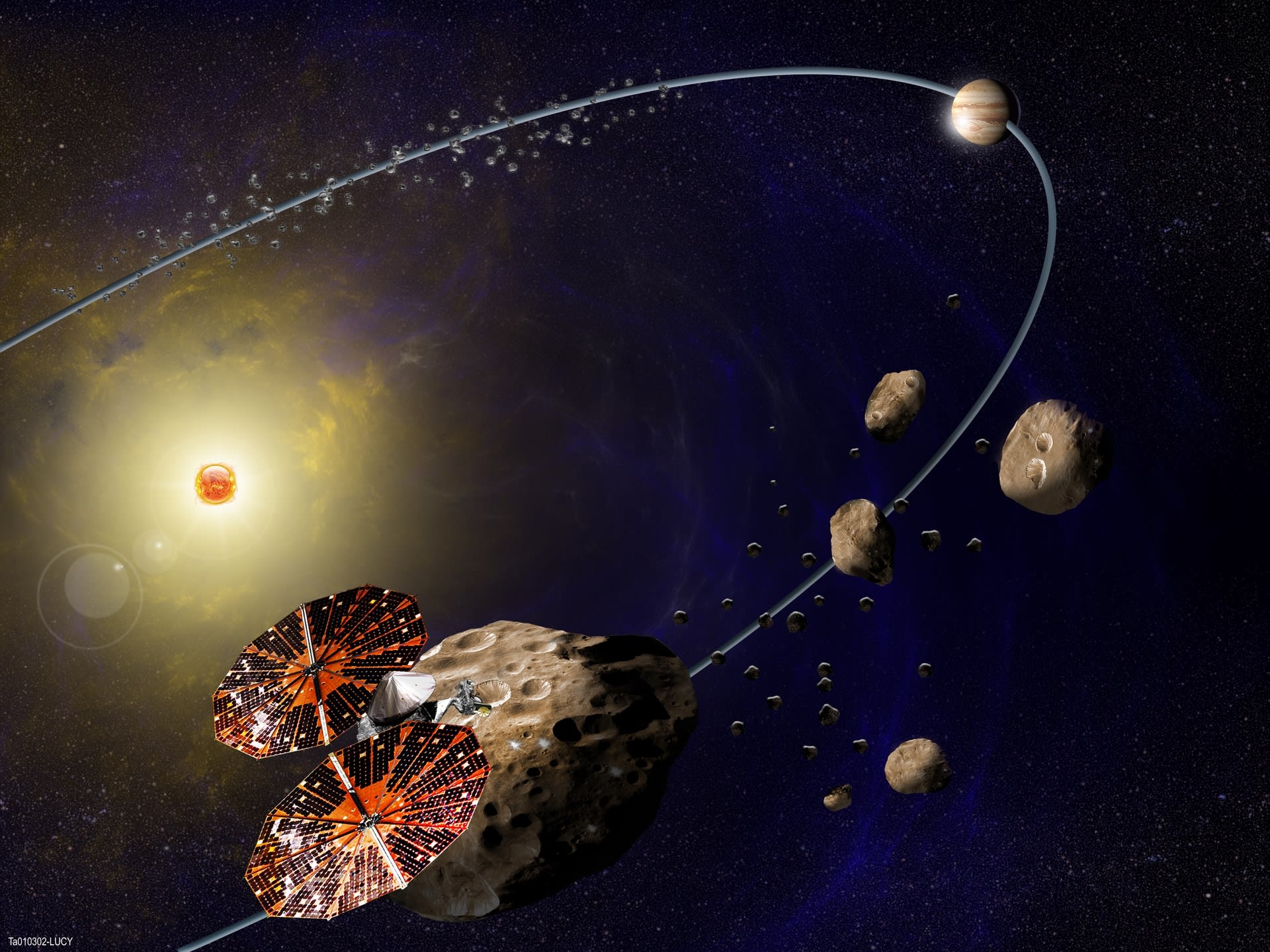

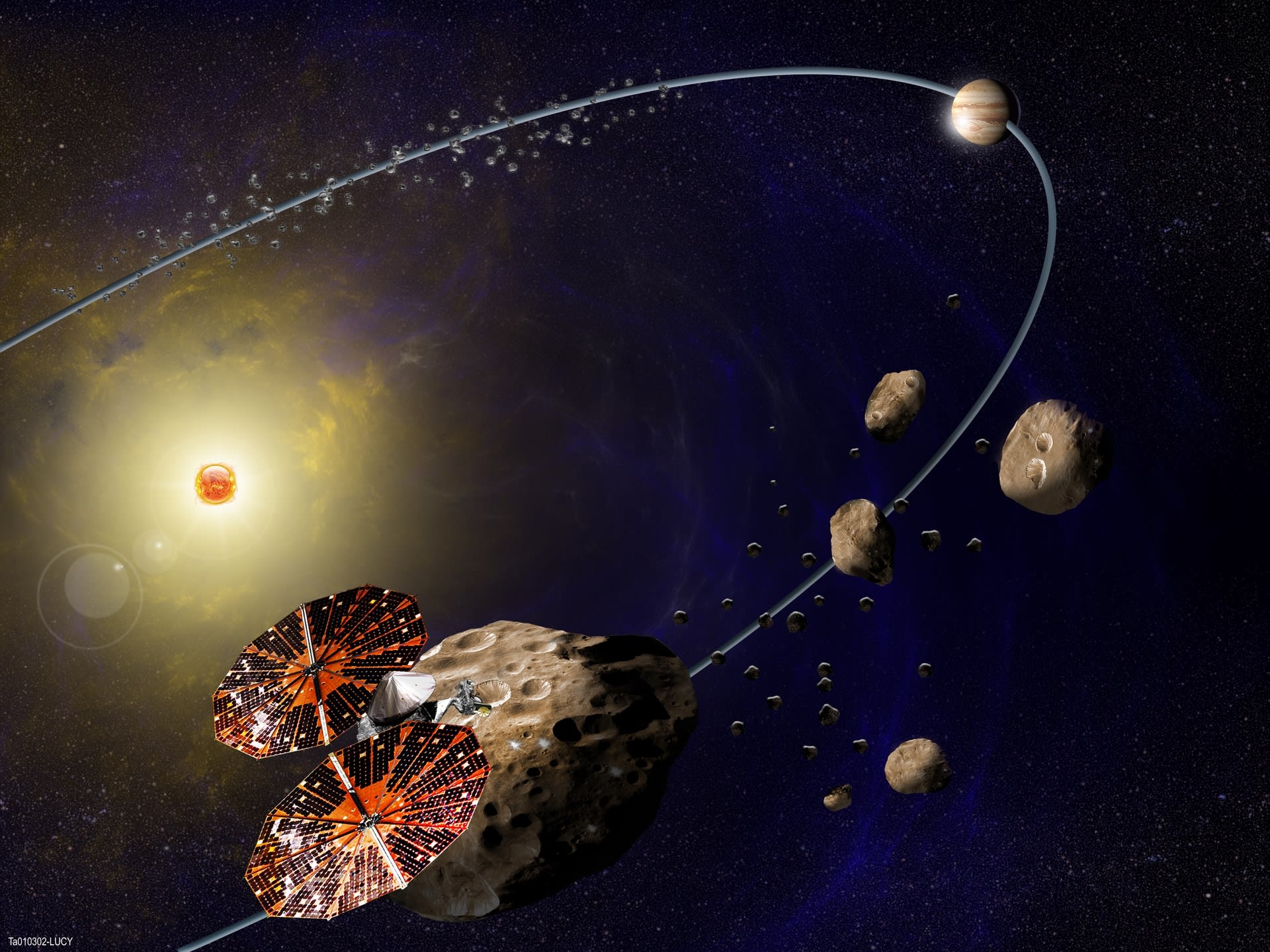

“Lucy”が探査するのは木星のトロヤ群と呼ばれる6つの小惑星グループ。

この木星のトロヤ群は太陽の周りを同じような軌道で周回する小惑星群で、

その小惑星から初期の太陽系の姿が解明できると期待されています。

探査機は2025年に最初の小惑星に到達し、

2027年~2033年に探査が行われる予定です。

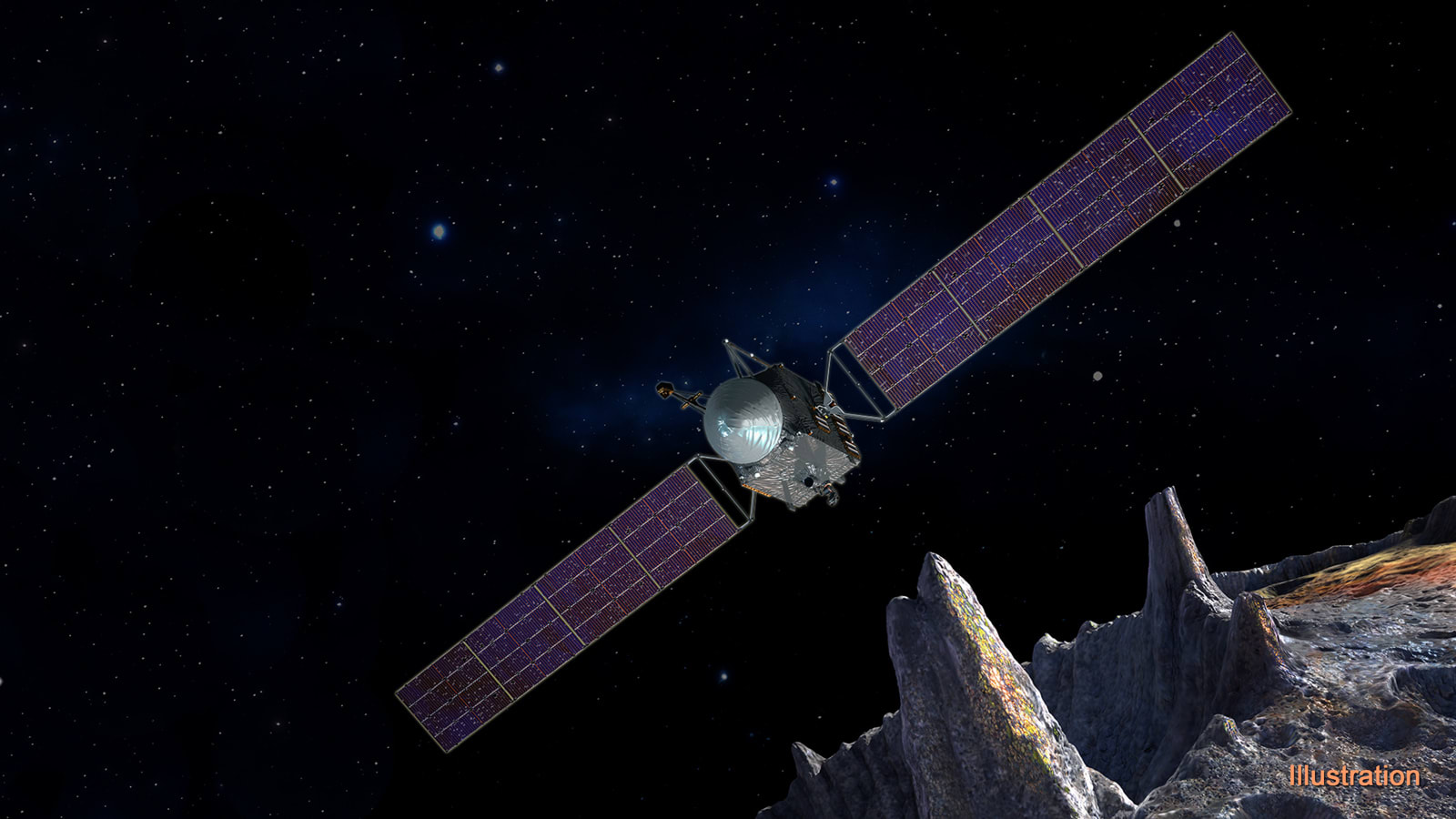

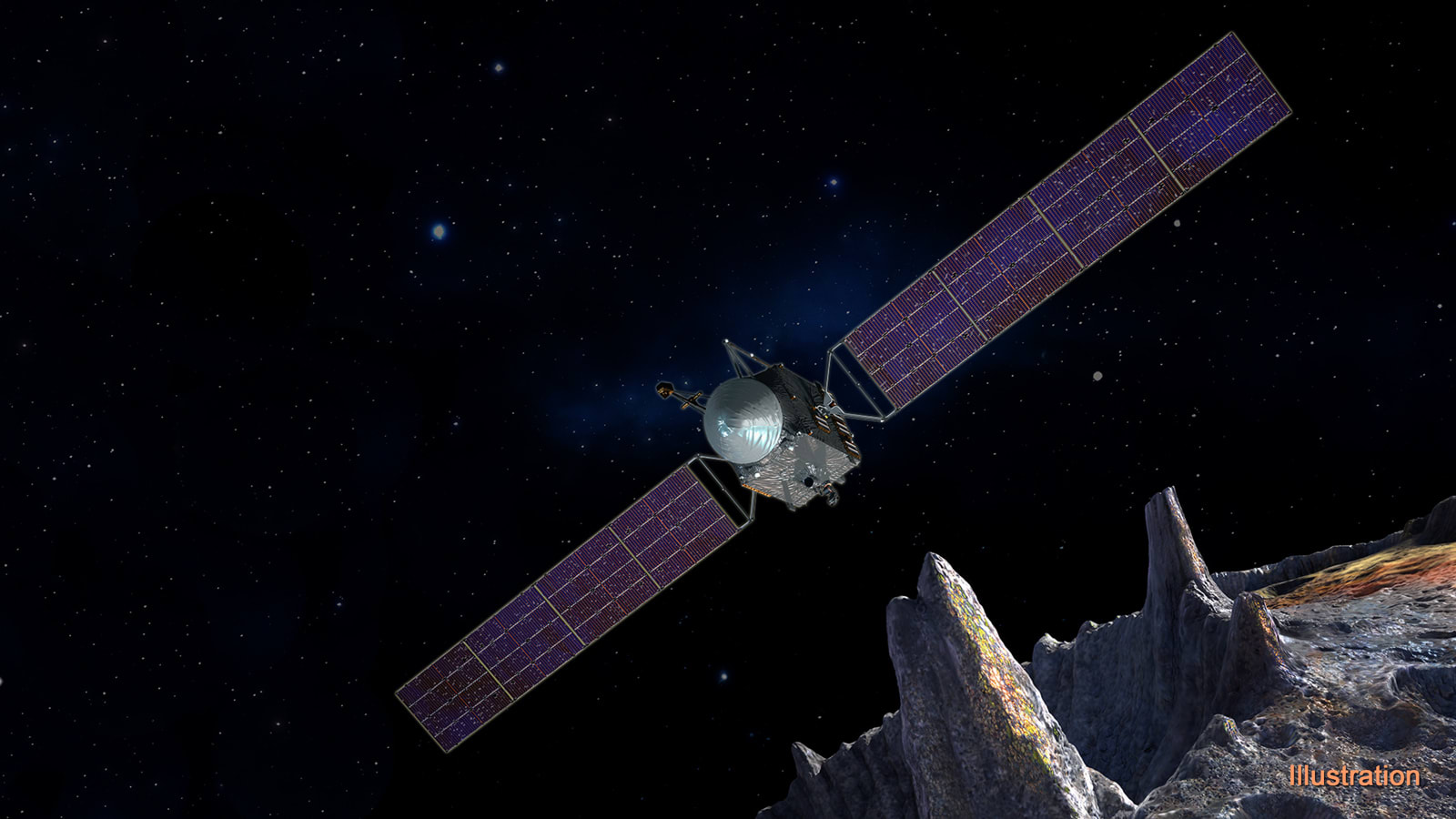

そして“Psyche”では、

火星を抜けて2030年に探査機が小惑星“16 Psyche(プシケ)”に到達する予定。

火星と木星の間のアステロイドベルトに存在する“16 Psyche”は、

直径が210キロアステロイドベルトでもかなり大きな小惑星。

また、その構成は鉄やニッケルなどの金属を中心とした特徴的なものなので、

惑星のコアの残りではないかと考えられているんですねー

これらのミッションは、

NASAによる低コストで効率の良いミッションを目指したディスカバリー計画により、

提案されていました。

そう、このミッションも約530億円を限度とする低予算なものなんですねー

でも、過去のディスカバリー計画の探査ミッションには、

“ドーン”、“ケプラー”、“メッセンジャー”などがあり、

どれも素晴らしい結果を残しています。

なので“Psyche”や“Lucy”でも、

新たな太陽系の歴史が解明などの素晴らしい成果を期待してしまいますね。

こちらの記事もどうぞ ⇒ NASAが選んだ「より速く、より良く、より安く」なミッション

小惑星探査はこれまでに数多く行われてきましたが、

そこに新たなミッションが加わることになります。

今回、NASAが選定したのは、

“Psyche”と“Lucy”という2つの小惑星探査ミッション。

“Lucy”は2021年に、そして“Psyche”は2023年に打ち上げられ、

どちらも太陽系の成り立ちと、その経過の解明に役立つ予定なんですねー

“Lucy”が探査するのは木星のトロヤ群と呼ばれる6つの小惑星グループ。

この木星のトロヤ群は太陽の周りを同じような軌道で周回する小惑星群で、

その小惑星から初期の太陽系の姿が解明できると期待されています。

探査機は2025年に最初の小惑星に到達し、

2027年~2033年に探査が行われる予定です。

そして“Psyche”では、

火星を抜けて2030年に探査機が小惑星“16 Psyche(プシケ)”に到達する予定。

火星と木星の間のアステロイドベルトに存在する“16 Psyche”は、

直径が210キロアステロイドベルトでもかなり大きな小惑星。

また、その構成は鉄やニッケルなどの金属を中心とした特徴的なものなので、

惑星のコアの残りではないかと考えられているんですねー

これらのミッションは、

NASAによる低コストで効率の良いミッションを目指したディスカバリー計画により、

提案されていました。

そう、このミッションも約530億円を限度とする低予算なものなんですねー

でも、過去のディスカバリー計画の探査ミッションには、

“ドーン”、“ケプラー”、“メッセンジャー”などがあり、

どれも素晴らしい結果を残しています。

なので“Psyche”や“Lucy”でも、

新たな太陽系の歴史が解明などの素晴らしい成果を期待してしまいますね。

こちらの記事もどうぞ ⇒ NASAが選んだ「より速く、より良く、より安く」なミッション