|

| 太陽系に1万2000年ぶりに姿を見せる ラブジョイ彗星 |

2014年8月に発見されたばかりのラブジョイ彗星。

地球への接近に伴い、急速に明るさを増しながら北へと移動しています。

今は北半球全域で肉眼での観測も可能で、

太陽風の影響を受け緑色に輝き、夜空に彩りを添えているんですねー

この彗星を発見したのはオーストラリアの天文家で、

当時は15等級だった彗星を、市販の口径200ミリの反射望遠鏡を使って発見しています。

当初、肉眼で見えるようになるのは、

2015年1月下旬から2月にかけてと予測されていました。

でも、氷やチリでできた水星は、

太陽に近づくにつれ、太陽からの熱を受け内部の氷やガスなどの昇華が進み、

表面で複雑な反応が起こることになります。

彗星がいつ明るくなるかを予測するのが難しくなるのですが、

今は発見されたときに比べ、はるかに明るくなっています。

|

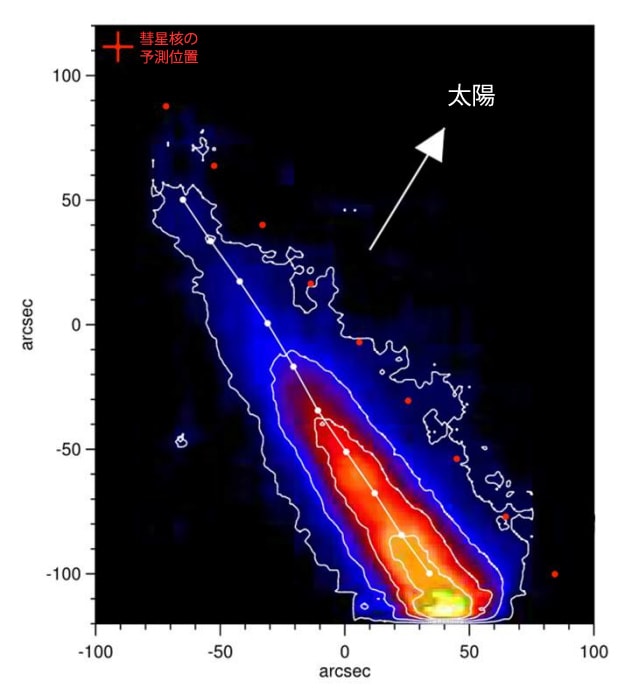

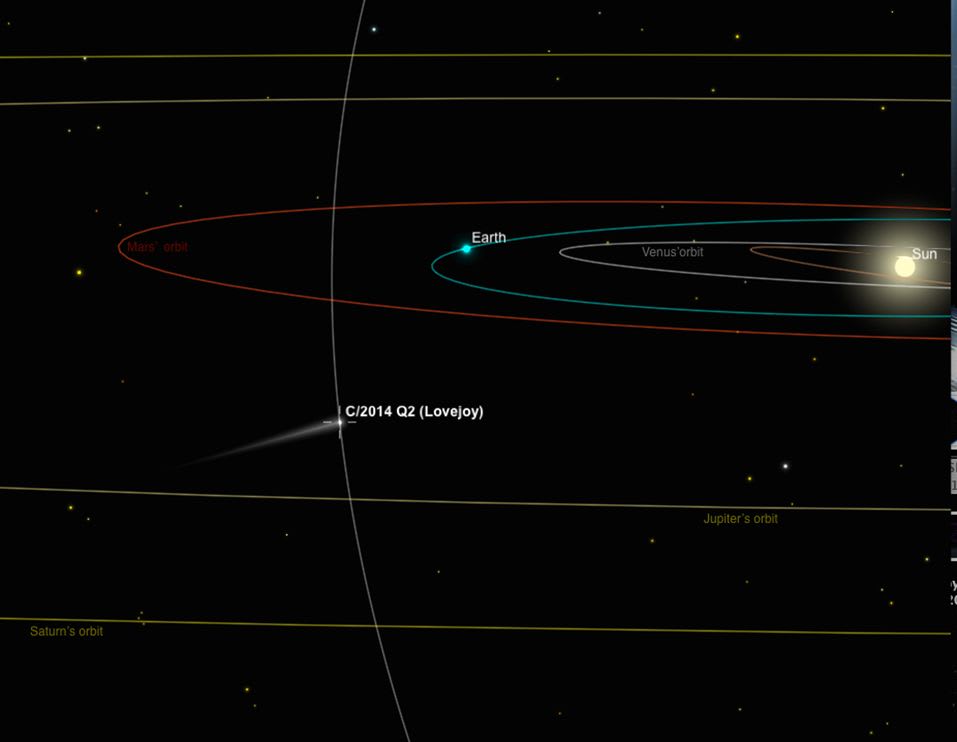

| ラブジョイ彗星のクリスマス・ウィークの軌道上の位置。 この図から、彗星が地球軌道とほぼ垂直な軌道で、 内太陽系へと近づいていることが分かる。 1月上旬には天の南半球から北半球へと移動する。 |

2014年12月30日のラブジョイ彗星の明るさは5等級。

5等級とは、定義上は肉眼で確認できる明るさのになります。

双眼鏡を使えば、緑にボウっと光るその姿を、はっきりと観測できる明るさなんだとか。

このペースで明るくなっていけば、1月中旬には4.1等級で安定するそうで、

これなら街明かりで夜空が明るくても、なんとか肉眼で観測できるんですねー

|

| 双眼鏡があるなら、 深夜の空にラブジョイ彗星を見つけてみよう |

ラブジョイ彗星は1月7日に地球に最接近し、

今は地球から離れるにつれて徐々に暗くなっているのですが、

1月30日に太陽に最接近する“近日点”を通過してから、しばらくの間は見ごろが続きます。

特に、新月になる1月20日前後がチャンスですよ。