ガンマ線天文衛星“フェルミ”が10年以上前に観測した天の川銀河中心部から過剰に放出された高エネルギーガンマ線。

この高エネルギーガンマ線の過剰な放出は、“ダークマター”の有力候補の一つ“WINP”の対消滅によるものと考えられていました。

ところが、観測データの詳細な解析と、最新モデルによる徹底的な分析を実施してみると、“WINP”の対消滅によって生じたという可能性の余地がほぼ無いことが判明したそうです。

光などの電磁波を出さずに重力だけを及ぼす物質“ダークマター”

2008年6月、高エネルギーのガンマ線を対象とした天文衛星“フェルミ”が、NASAによって打ち上げられました。

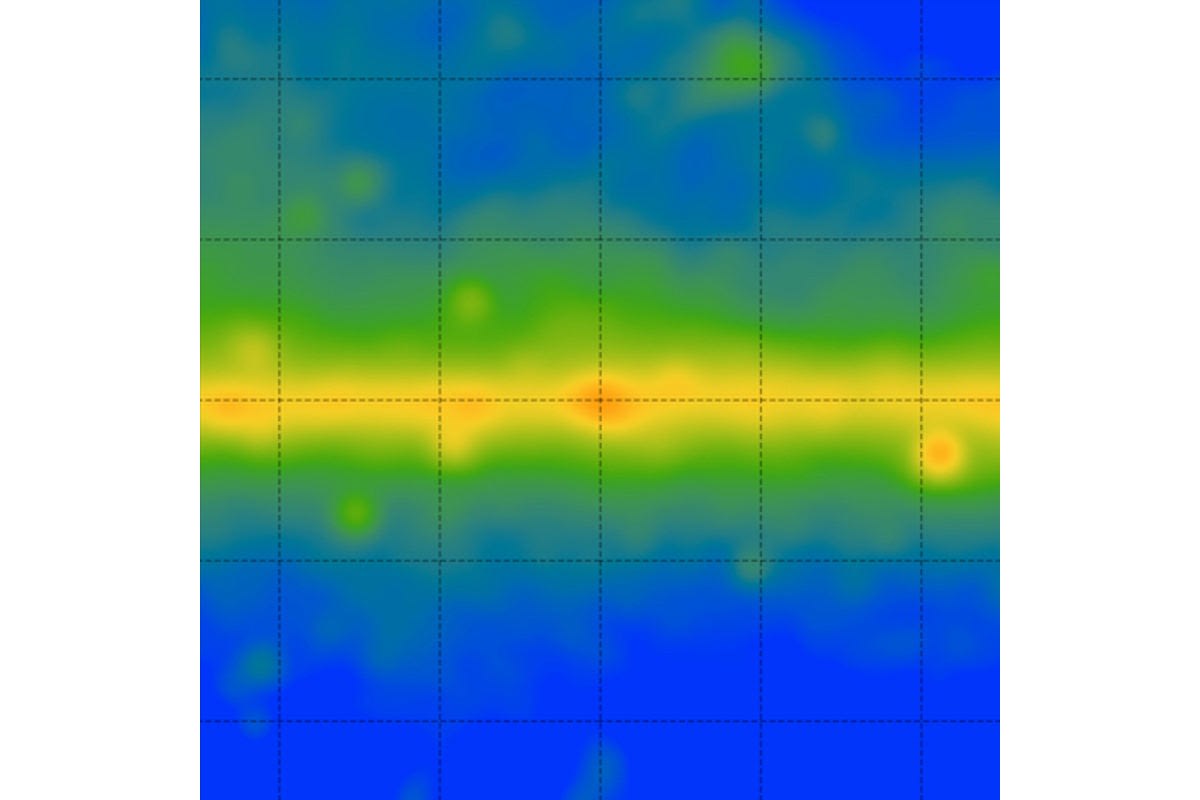

この“フェルミ”の観測により検出されたのが、天の川銀河の中心部で過剰に放出された高エネルギーガンマ線でした。

銀河系の中心部は“ダークマター(暗黒物質)”が高密度で存在している領域と考えられています。

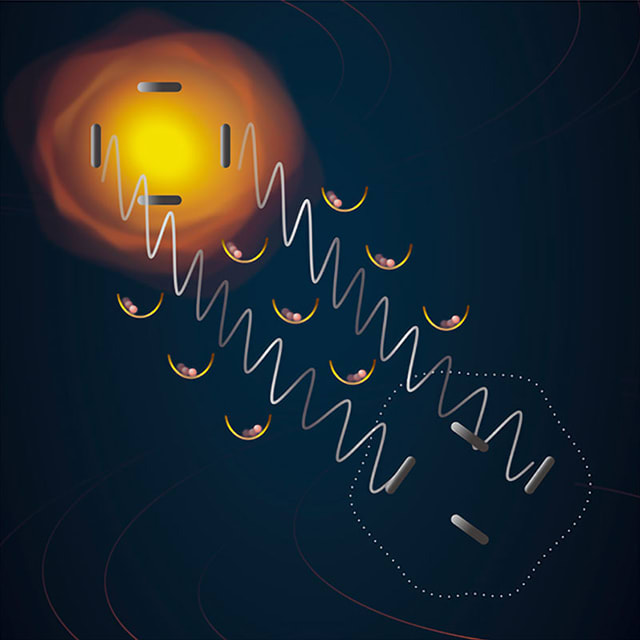

このことから一部の物理学者が考えたのは、高エネルギーガンマ線の過剰な放出が“ダークマター”の素粒子が対消滅したことによるものだということでした。

光などの電磁波を出さずに重力だけを及ぼす物質… “ダークマター”は質量を持っているけど光学的に直接観測できないとされる仮想上の物質です。

宇宙には“ダークマター”が大量に存在しているはずですが、その正体は不明のまま。

全宇宙において通常の物質の約5倍も存在すると考えられていて、ダークマターが無ければ宇宙に銀河も誕生しなかったとも考えられています。

“ダークマター”は宇宙の全質量・エネルギーの約27%を占めていると考えられている。銀河を構成する星がバラバラにならず形をとどめている原因を、光を放射しない物質の重力効果に求めたのが“ダークマター説”の始まり。

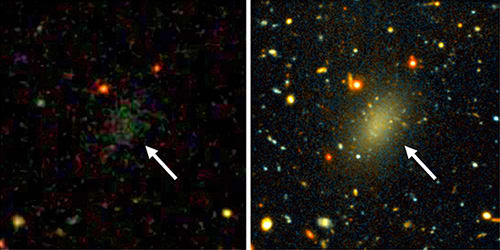

|

| ガンマ線天文衛星“フェルミ”がとらえた、天の川銀河の中心部からの過剰な高エネルギーガンマ線の放出。(Credit: Oscar Macias) |

“ダークマター”の有力な候補“WINP”

“ダークマター”の正体については、さまざまな説が唱えられては否定されてきました。

理論上の素粒子“WINP(Weakly Interacting Massive Particle)”もその一つで、粒子の運動速度が遅い“コールドダークマター”とも呼ばれています。

電磁的な相互作用をほとんど起こさない、重い質量を持つ素粒子で、電子の100万倍の質量を持つと推測されています。

今回、東京大学国際高等研究所カリブ数物連携宇宙研究所のチームが行っているのは、銀河中心で起こる天体物理現象を調べ上げ最新モデルとしてまとめること。

銀河中心で過剰なガンマ線放出を引き起こすと考えられている現象には以下のものがあります。

星形成に関連する恒星の質量放出、分子ガスによる宇宙線の制動放射、中性子星の発するミリ秒パルサー、低エネルギーの光子を散乱させ逆コンプトン散乱を引き起こす高エネルギー電子など。

でも、研究チームがまとめた最新モデルを用いると、天の川銀河の中心におけるガンマ線過剰放出の要因として、“WINP”の対消滅によって生じたという可能性の余地がほぼ無いことが判明。

これまで知られている天体物理現象のみで、ガンマ線の過剰放出について説明することができたそうです。

また、ガンマ線の過剰放出のされ方からも“WINP”の対消滅の可能性が低いことが確認されています。

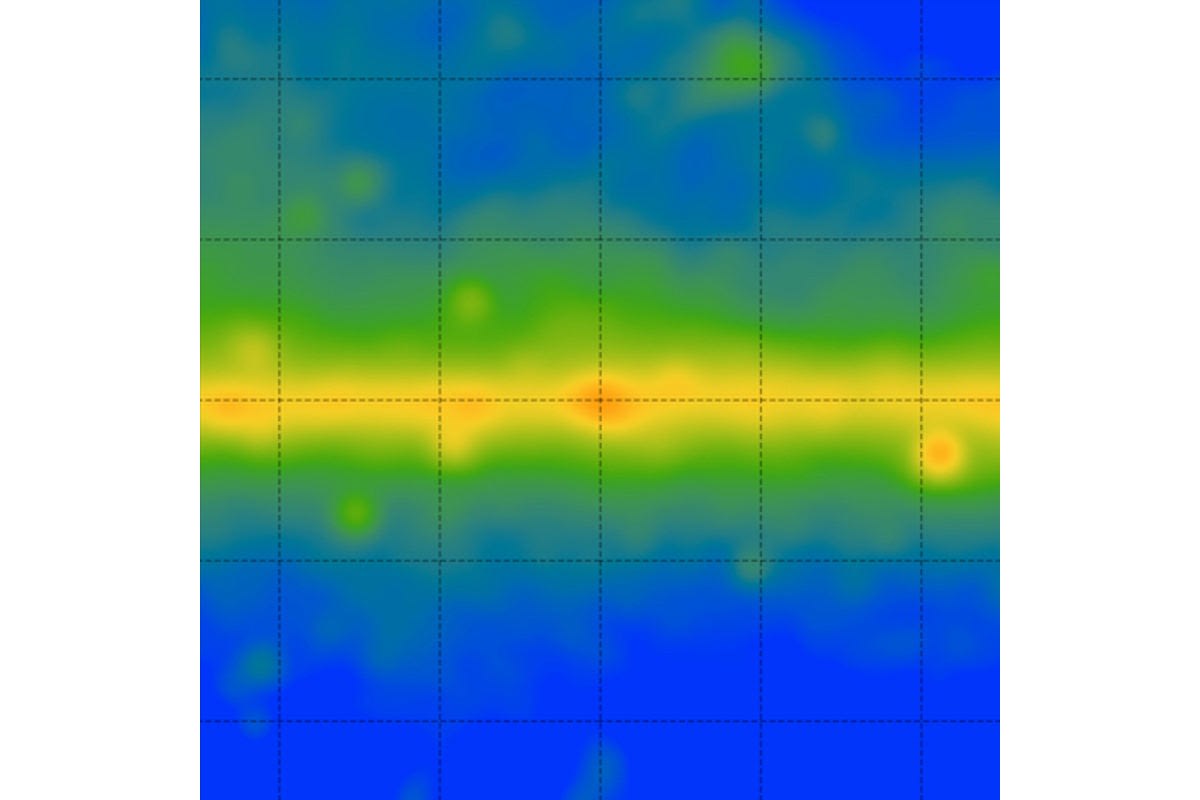

仮に“WINP”の対消滅で過剰放出が起きたのだとすると、ガンマ線の放射は天の川銀河の中心から滑らかな球形もしくは楕円形に放出されると予測されています。

でも、“フェルミ”によって観測されたガンマ線の過剰放出を詳細に分析した結果、放出の形状は棒のような構造を持つ三軸状に現れたそうです。

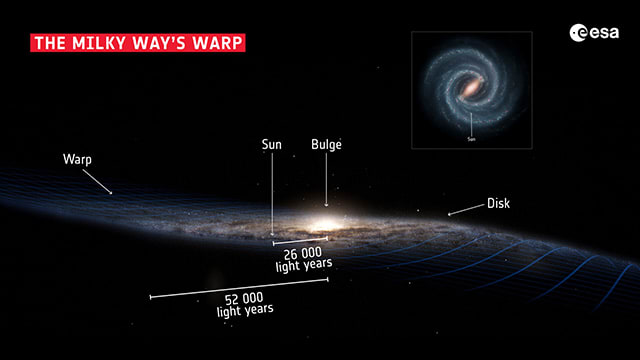

また、銀河中心のバルジと呼ばれる膨らみを通して観測すると、恒星は非対称な箱のように分布していて、非常に特殊な形状をしていることが分かります。

この分布による形状では、“WINP”の対消滅によってガンマ線の過剰放出が起きる可能性がほとんどないことも示されます。

|

| 天の川銀河中心部で星が“箱型”に分布する様子を示すイメージ図。(Credit: Oscar Macias) |

今回の研究成果により、天の川銀河にダークマターが存在するという可能性が無くなったわけではありません。

否定されたのは“WINP”が“ダークマター”の正体である可能性です。

ダークマターの正体の有力な候補の一つとして考えられてきた“WINP”。

今回の結果も含めて、近年はその可能性が低いという結果が報告されていました。

ただ、“ダークマター”が他の素粒子として存在している可能性は十分あります。

当分、ダークマターの正体探しは続きそうですが…

こちらの記事もどうぞ