ダークマターをほとんど全く含まない銀河が6500万光年彼方に見つかりました。

これまでダークマターがあるから銀河が生まれると考えられていたので、この発見は銀河形成の標準的な理論に見直しを迫るものになる可能性もあるんですねー

そして、ダークマターの正体を解き明かす新たな手がかりにもなるのかもしれません。

超拡散状銀河

銀河に含まれている星や星団の運動速度から求めた銀河の質量は、銀河全体の明るさから星やガスの総量を求めて導いた質量に比べて10倍以上大きな値になることが知られています。

このことから考えられるのが、光などの電磁波を出さずに重量だけを及ぼす物質の存在。

そう、“ダークマター(暗黒物質)”と呼ばれる物質が銀河の質量の9割以上を担っているということです。

でも今回、アメリカ・イェール大学の研究チームが見つけたのは、この経験則にまったく当てはまらない銀河でした。

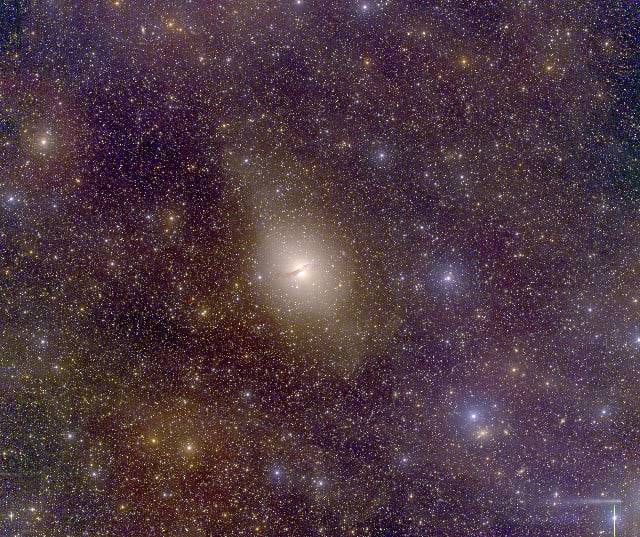

研究チームは独自開発の望遠鏡を使って、

非常に淡く暗い天体を観測するプロジェクトを進めている。

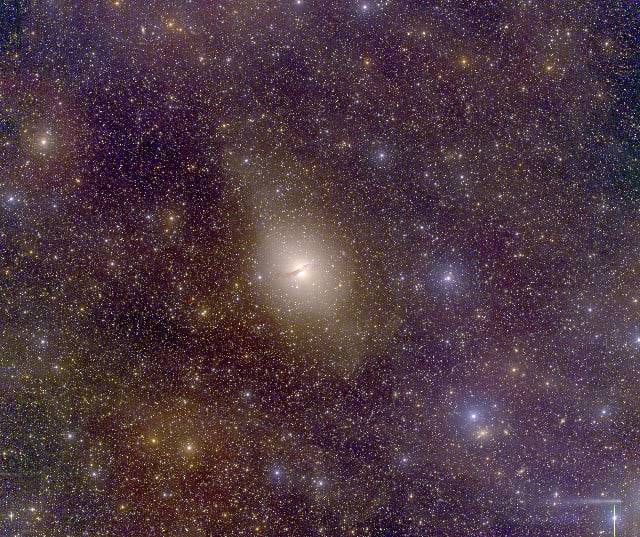

研究チームが今回観測した銀河の名前は“NGC 1052-DF2”。

くじら座の方向約6500万光年彼方にあり、“NGC 1052”という巨大楕円銀河を中心とする銀河群に含まれています。

ただ、“NGC 1052-DF2”は天の川銀河と同じくらいの直径を持っているのですが、星の数は天の川銀河のおよそ200分の1しかないんですねー

“NGC 1052-DF2”のように大きさの割に明るさが非常に暗い銀河を“超拡散状銀河”と呼びます。

近年の観測で、こうした大きく淡い銀河が銀河群や銀河団の中にかなり多く存在することが分かっています。

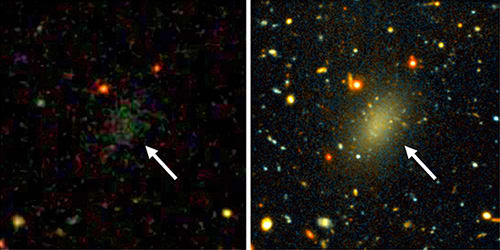

研究チームが2015年に発見し、

全質量の99.99%がダークマターであることが判明した銀河“Dragonfly 44”も超拡散状銀河の一つ。

99.99%が暗黒物質で出来た銀河を発見!

ダークマターを含まない銀河

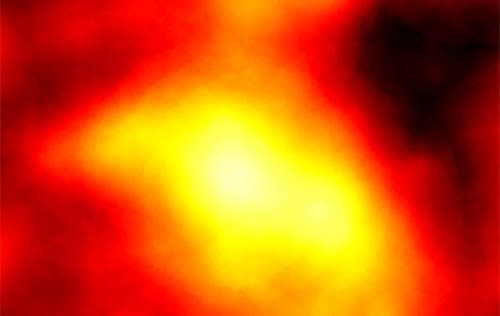

研究チームはハワイのケック望遠鏡を使って“NGC 1052-DF2”を取り巻く10個の球状星団の運動速度を観測。星団が秒速10.5キロ以下というかなり小さな速度で運動していることを突き止めます。

この速度から計算して分かったのは、銀河の質量が太陽質量の約3億4000万倍ということ。

一方、この銀河の明るさから見積もった恒星質量の合計は太陽質量の約2億倍でした。

誤差を考えると、この銀河の質量はほぼすべて恒星が担っていると言ってもよく、ダークマターは予想の約400分の1しか含まれていないことになります。

これまで全ての銀河にはダークマターが存在し、ダークマターがあるから銀河が生まれると考えられてきました。

ダークマターはあらゆる銀河の主成分なので、これをほぼまったく含まない銀河が見つかるというのは予想外の結果なんですねー

銀河はどうやって生まれたのか

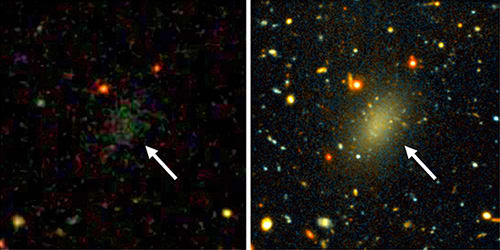

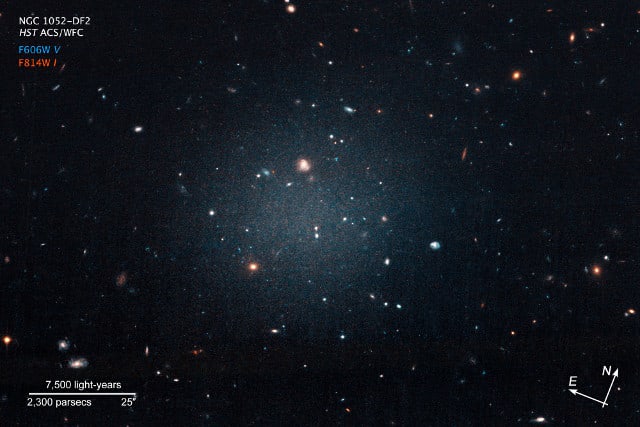

研究チームはNASAのハッブル宇宙望遠鏡やハワイのジェミニ望遠鏡を用いて、この奇妙な銀河の性質をさらに詳しく調べていきます。

そして分かってきたのが、“NGC 1052-DF2”には典型的な渦巻銀河に見られる明るいバルジや渦巻腕、円盤部などが無いこと。

かといって楕円銀河の特徴とも似ておらず、ほとんどの銀河の中心に存在すると考えられている大質量ブラックホールを持つ証拠もなし。他の銀河と過去に相互作用をした痕跡もありません。

球状星団の色の観測から、この銀河の年齢はおよそ100億歳と推定される。

この銀河には恒星からなるハローと球状星団しかなく、それ以外の要素がまったく見当たらず…

このような銀河が形成された過程はまったく不明なんですねー

銀河群の中心銀河である“NGC 1052”が成長する過程で、“NGC 1052-DF2”からダークマターを失わせるような何らかの役割を果たしたのかもしれません。

また、“NGC 1052”に向かって落ち込むガスの塊が分裂して“NGC 1052-DF2”が作られたという説や、“NGC 1052”の中心で生まれた超大質量ブラックホールが強烈な風を放出して“NGC 1052-Df2”の形成を助けたとう説も考えられています。

銀河のダークマターについては、運動から求めた銀河の質量が明るさから求めた質量よりも必ず大きな値になることから、この食い違いはダークマターのせいではなく、これまで前提としてきた重力の法則自体が間違っていると考えることも…

ただ、2つの方法で求めた質量の食い違いがほとんどない銀河が今回見つかったことから、ダークマターは確かに存在し、恒星やガスなど、銀河の他の成分と分離することもありうる存在であることが示されたようです。

銀河の振る舞いに関する標準的な理論の見直しや、ダークマターが現実に存在することを今回の発見は示しているのかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

宇宙論の標準モデルでは説明できない衛星銀河の運動

これまでダークマターがあるから銀河が生まれると考えられていたので、この発見は銀河形成の標準的な理論に見直しを迫るものになる可能性もあるんですねー

そして、ダークマターの正体を解き明かす新たな手がかりにもなるのかもしれません。

超拡散状銀河

銀河に含まれている星や星団の運動速度から求めた銀河の質量は、銀河全体の明るさから星やガスの総量を求めて導いた質量に比べて10倍以上大きな値になることが知られています。

このことから考えられるのが、光などの電磁波を出さずに重量だけを及ぼす物質の存在。

そう、“ダークマター(暗黒物質)”と呼ばれる物質が銀河の質量の9割以上を担っているということです。

でも今回、アメリカ・イェール大学の研究チームが見つけたのは、この経験則にまったく当てはまらない銀河でした。

研究チームは独自開発の望遠鏡を使って、

非常に淡く暗い天体を観測するプロジェクトを進めている。

研究チームが今回観測した銀河の名前は“NGC 1052-DF2”。

くじら座の方向約6500万光年彼方にあり、“NGC 1052”という巨大楕円銀河を中心とする銀河群に含まれています。

ただ、“NGC 1052-DF2”は天の川銀河と同じくらいの直径を持っているのですが、星の数は天の川銀河のおよそ200分の1しかないんですねー

“NGC 1052-DF2”のように大きさの割に明るさが非常に暗い銀河を“超拡散状銀河”と呼びます。

近年の観測で、こうした大きく淡い銀河が銀河群や銀河団の中にかなり多く存在することが分かっています。

研究チームが2015年に発見し、

全質量の99.99%がダークマターであることが判明した銀河“Dragonfly 44”も超拡散状銀河の一つ。

99.99%が暗黒物質で出来た銀河を発見!

|

| ハッブル宇宙望遠鏡で撮影された超拡散状銀河“NGC 1052-DF2” |

ダークマターを含まない銀河

研究チームはハワイのケック望遠鏡を使って“NGC 1052-DF2”を取り巻く10個の球状星団の運動速度を観測。星団が秒速10.5キロ以下というかなり小さな速度で運動していることを突き止めます。

この速度から計算して分かったのは、銀河の質量が太陽質量の約3億4000万倍ということ。

一方、この銀河の明るさから見積もった恒星質量の合計は太陽質量の約2億倍でした。

誤差を考えると、この銀河の質量はほぼすべて恒星が担っていると言ってもよく、ダークマターは予想の約400分の1しか含まれていないことになります。

これまで全ての銀河にはダークマターが存在し、ダークマターがあるから銀河が生まれると考えられてきました。

ダークマターはあらゆる銀河の主成分なので、これをほぼまったく含まない銀河が見つかるというのは予想外の結果なんですねー

銀河はどうやって生まれたのか

研究チームはNASAのハッブル宇宙望遠鏡やハワイのジェミニ望遠鏡を用いて、この奇妙な銀河の性質をさらに詳しく調べていきます。

そして分かってきたのが、“NGC 1052-DF2”には典型的な渦巻銀河に見られる明るいバルジや渦巻腕、円盤部などが無いこと。

かといって楕円銀河の特徴とも似ておらず、ほとんどの銀河の中心に存在すると考えられている大質量ブラックホールを持つ証拠もなし。他の銀河と過去に相互作用をした痕跡もありません。

球状星団の色の観測から、この銀河の年齢はおよそ100億歳と推定される。

この銀河には恒星からなるハローと球状星団しかなく、それ以外の要素がまったく見当たらず…

このような銀河が形成された過程はまったく不明なんですねー

銀河群の中心銀河である“NGC 1052”が成長する過程で、“NGC 1052-DF2”からダークマターを失わせるような何らかの役割を果たしたのかもしれません。

また、“NGC 1052”に向かって落ち込むガスの塊が分裂して“NGC 1052-DF2”が作られたという説や、“NGC 1052”の中心で生まれた超大質量ブラックホールが強烈な風を放出して“NGC 1052-Df2”の形成を助けたとう説も考えられています。

銀河のダークマターについては、運動から求めた銀河の質量が明るさから求めた質量よりも必ず大きな値になることから、この食い違いはダークマターのせいではなく、これまで前提としてきた重力の法則自体が間違っていると考えることも…

ただ、2つの方法で求めた質量の食い違いがほとんどない銀河が今回見つかったことから、ダークマターは確かに存在し、恒星やガスなど、銀河の他の成分と分離することもありうる存在であることが示されたようです。

銀河の振る舞いに関する標準的な理論の見直しや、ダークマターが現実に存在することを今回の発見は示しているのかもしれませんね。

こちらの記事もどうぞ

宇宙論の標準モデルでは説明できない衛星銀河の運動