最近一緒に山に登っているOcさんから樽前山へ春スキーに行きませんかとのお誘いを受けました。

樽前山はアプローチが長いのでスキーを滑るという発想が私にはありませんでした。

せっかくのお誘いですので行ってみることにしました。

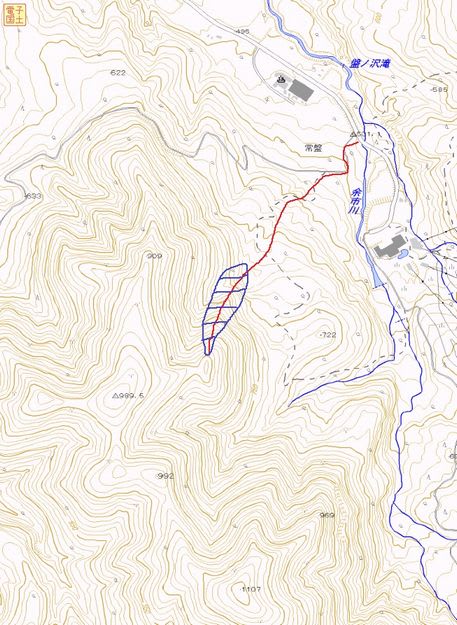

今回のルートは、苔の洞門近くから登るという計画です。

支笏湖の近くに集合、乗り合わせて出発地点となる苔の洞門を目指します。

途中、樽前山の登山口となるゲート前にはたくさんの車が止まっていました。

苔の洞門の百メートルほど先に車を駐車します。

さっそく登山準備をしてまずは林道歩きです。

8:15分、林道ゲートを跨いでいきます。

ここからは林道をひたすら歩きます。

1時間ほど歩くと林道が左に曲がります。

その先は苔の洞門の上流でした。

ここまで1時間を少し回ったくらいでした。

ここからは、この沢沿いに登ります。

緩やかに標高を稼ぎます。

10:50分、外輪山が目の前に壁のように真っ白い斜面を見せてくれます。

その雪面の上にゴツゴツした岩が白煙を上げています。

これが溶岩ドームです。

この外輪山を登らねばなりません。

外輪山の高さは約2百メートル、ゆっくり登ります。

外輪山を登ると支笏湖の青い湖面が目に飛び込んできます。

ここで休憩を取り、この景色を楽しみます。

東岳の山頂も見えています。

東岳に向かって噴火口の中を直進します。

噴煙を立ち上げているドームの先に西岳の雪の頂が見えてきます。

目の前には東岳の山頂へ続く急斜面があります。

これを登ると東岳です。

12:00分、樽前山(東岳)の山頂に到着です。

この山頂からは、太平洋が見えます。

反対側には羊蹄山から支笏湖など素晴らしい景色が満喫できます。

さて、今日はここから東の斜面を滑り、登り返して帰る計画です。

シールを外して滑降の準備をします。

ジャケットを着ますが、何と女性陣のジャケットは若草色で統一されていました。

名付けて「枝豆三姉妹」の勇姿です。

ここから東の斜面に向かって一キロほど滑ります。

軽いザラメ状の雪で楽しく曲がれます。

それもアッという間に降ってしみます。

それからの登り返しが辛かった。

それに耐えて擬鈴山を登り終えてほっと一息!

さあ、ここからは苔の洞門を目指して滑り降ります。

噴火口の平らな斜面を快適に滑ると外輪山の急斜面が待っています。

しかし、横に広い斜面ですのでどこを滑っても構いません。

おのおのが好きな場所を選んで滑ります。

今斜面も楽しかった!

滑り終えて、それぞれのシュプールを眺める至福の時間!

ここからは、森の中を滑り降ります。

最後は林道を滑って、15:00分に登山口へ戻りました。

初めてのコースでしたが、楽しめました。

樽前山はアプローチが長いのでスキーを滑るという発想が私にはありませんでした。

せっかくのお誘いですので行ってみることにしました。

今回のルートは、苔の洞門近くから登るという計画です。

支笏湖の近くに集合、乗り合わせて出発地点となる苔の洞門を目指します。

途中、樽前山の登山口となるゲート前にはたくさんの車が止まっていました。

苔の洞門の百メートルほど先に車を駐車します。

さっそく登山準備をしてまずは林道歩きです。

8:15分、林道ゲートを跨いでいきます。

ここからは林道をひたすら歩きます。

1時間ほど歩くと林道が左に曲がります。

その先は苔の洞門の上流でした。

ここまで1時間を少し回ったくらいでした。

ここからは、この沢沿いに登ります。

緩やかに標高を稼ぎます。

10:50分、外輪山が目の前に壁のように真っ白い斜面を見せてくれます。

その雪面の上にゴツゴツした岩が白煙を上げています。

これが溶岩ドームです。

この外輪山を登らねばなりません。

外輪山の高さは約2百メートル、ゆっくり登ります。

外輪山を登ると支笏湖の青い湖面が目に飛び込んできます。

ここで休憩を取り、この景色を楽しみます。

東岳の山頂も見えています。

東岳に向かって噴火口の中を直進します。

噴煙を立ち上げているドームの先に西岳の雪の頂が見えてきます。

目の前には東岳の山頂へ続く急斜面があります。

これを登ると東岳です。

12:00分、樽前山(東岳)の山頂に到着です。

この山頂からは、太平洋が見えます。

反対側には羊蹄山から支笏湖など素晴らしい景色が満喫できます。

さて、今日はここから東の斜面を滑り、登り返して帰る計画です。

シールを外して滑降の準備をします。

ジャケットを着ますが、何と女性陣のジャケットは若草色で統一されていました。

名付けて「枝豆三姉妹」の勇姿です。

ここから東の斜面に向かって一キロほど滑ります。

軽いザラメ状の雪で楽しく曲がれます。

それもアッという間に降ってしみます。

それからの登り返しが辛かった。

それに耐えて擬鈴山を登り終えてほっと一息!

さあ、ここからは苔の洞門を目指して滑り降ります。

噴火口の平らな斜面を快適に滑ると外輪山の急斜面が待っています。

しかし、横に広い斜面ですのでどこを滑っても構いません。

おのおのが好きな場所を選んで滑ります。

今斜面も楽しかった!

滑り終えて、それぞれのシュプールを眺める至福の時間!

ここからは、森の中を滑り降ります。

最後は林道を滑って、15:00分に登山口へ戻りました。

初めてのコースでしたが、楽しめました。