■「図書館は無窮」であり、旅行者は一冊の書物のなかの五行目で生まれて、六行目で死ぬかも知れない存在だーと私は考える。

■書物というのは、あらかじめ在ったのではなく、読者の読む行為によって<成らしめられる>無名の形態であってもいいのではないか?

■ページは、足だけではなく、腕で、あるいは櫂で、車輪で、想像力でめくられねばならない。それも、「書く速度」を上まわる速さで、だ。

■動態としてのラリー(集会)は、その相互性によって、実在しない無数の書物を生みだしつづけるのである。「図書館」は、制度でも機構でもない。閲覧者の主観性のなかで、書物、劇場、都市をすべて世界に還元しつづける、無数の行為の総称なのである。

■現代人は「唯一の」書物との関係を、想像力によって組織すべく、旅をしつづける。だが、たった一つで全宇宙を内蔵した、胡桃の殻のような無限の内密性が易く見出される訳ではない。

■私がはじめて図書館を訪れたとき、世界はまだ、ことばと註解の力によって確立されていた。私は生まれたとき、全て記憶していた世界を、成長と共に少しずつ忘却し、次第に穴だらけの青年となっていった。

■図書館は、建築物の中の死せる過去、忌わしい宇宙の拡散と繁殖の「場」ではなく、生ける現在の「事件」として成るべき、幻想なのだ。それは、まさしくシュペングラーが予言したように、「書物から歴史を奪う」機会だ、と言ってもいいだろう。夜の酒場に、三、三、五五と集まってきた学生や浮浪者、娼婦、哲学者などが、それぞれの欲するままに個人的な精神の所有、一思想の発想、時代の概念などを重大な役として持つこともないまま語りはじめるとき、それが無名の形態に於て、あざやかに「図書館」だと呼ばれるべきではないだろうか。

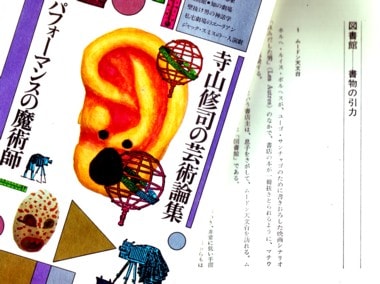

これら気の利いた文章は寺山修司の「書物の引力」というエッセイから引用したものです。先日ブログにも書いたように私は万有引力の演劇公演「鉛筆のフォークロア」を見に行きました。そのれは寺山修司の様々な作品から引用したものをまるでコラージュ作品のようにまとめたものでした。そこに見られた書物に関する文章の数々、万有引力の役者によりやや暴力的な所作で語られる寺山修司の文章、私はパフォーマンスとしての全体の雰囲気にまるで鳥肌が立つように感動したのでした。公演終了後、寺山修司の書物に関する言葉が気になってきました。「書物の引力」なる本はあるのか?あるいはどの本に収められているのか?それを探しました。で、それは「寺山修司の芸術論集 パフォーマンスの魔術師」(思潮社)なる本にあることを知りました。ただ、公演日から日数が経っているため私が感動した寺山の言葉はすっかり忘れてしまっていることも事実でした。なので、上に引用した言葉の数々は万有引力の公演で語られた寺山修司の言葉とは同じではない、違うものなのです。でも、それでいいんです。なぜなら寺山の言葉はそれを超えて私の魂の奥底に響いてくるからです。万有引力の役者たちは寺山の言葉をシャーマンのように語ってくれたということです。その呪術的な雰囲気が残っていればそれで充分、私は寺山の本を開きながらそう思いました。

■書物になりたい、という願望は、いわば永遠回帰に取り憑かれた者の夢である。だが、「書物に化ける」ことは、本当に「無期限に継続する可能性を生きる」ことだろうか?

■書物と私とは、一方的に(私側の)働きかけによってのみ、世界理解の手段を生成すそこにはる。、書物(他人)と頒ちあうべき、間主観的な世界が存在し得ないのである。

■私が、「書を捨てよ、町へ出よう」と提唱しつづけてきたのも、その内実は「書物」概念の拡大であり、いかにして死せる過去から、生きた現在を見出せるか、という「読書行為」の把え方、同時代性、段階論の問題にかかわっていた、と言うことができるのである。

■「書物というのは……」と私は書く。「あらかじめ在る、のではく、読書の読む行為によって<成らしめられる>無名の形態に他ならない」のだ、と。

■子供の頃、私は書物と目との距離に強い関心をもっていた。目はつねに二十センチの距離をへだてて書物と相対しており、それ以上近づきすぎても、遠ざかりすぎても忽ち、消失してしまう世界を内包していたからである。

■読者はつねに透明であり、「書物」は読者の投げかけた影である。

■一口に「書物」というが、それは「物件」ではなく「事件」である。

■歴史を、歴史たらしめている重大な欺瞞は、そのまま書物を書物たらしめている重大な欺瞞に通じるものであり、その欺瞞の構造をあばくことなしに、読書を語ることはできないだろう。

■私たちは、書物を前に孤立し、意味を文有し、内面化し、代理現実(記述された現実)とかかわることによって、身体的現実から遠ざかってゆくことになってしまう、ということをしばしば忘れている。

■世界は書物の外にある。書物は、いわば世界のための反響板として機能しているのであって、人々の共有体験の「意味のある一区切り」であるにすぎない。

■書物のように街を読む、というとき、もはや「物としての書物」という観念は死滅しかけている。世界を読み解くために、書物の隠喩などを必要としないからである。書物は、世界を縮小するが、私たちはむしろ世界を拡大したいと思っているのだ。

■「書物」は、すでに書物を超えている。対応すべき私たちの姿勢は、書物を定義づけたりすることよりも「読みとり方」-すなわち、解読法を思想化することだ。

■都市が私の書物であるならば、その中で解体した社会、まだ完成しなかった社会、抑圧された社会が、自らを成就しようとする提示作用や、憑依行為に「同じ読み方」が存在するとは考えられない。しかし、ともかく街が「事件としての書物」である、ということは、まぎれもない事実である。

■書物の中には、ひとつの均斉のとれた小宇宙などは存在しない。そこには、よるべのない、見通しのきかない、無定形の余白が、霊のようにさまよっている。次の項をめくるのは歴史であって読者ではない。

■物としての書物、綴じられた印刷活字の束は、解読すべき世界としての「来るべき書物」ではない。アパートの一枚のドアを表紙にして、一回綴るごとに私は書物としての街へ出てゆく。

※■で始まる文章は「寺山修司の芸術論集 パフォーマンスの魔術師」(思潮社)から引用

|

パフォーマンスの魔術師―寺山修司の芸術論集 |

| 寺山 修司 | |

| 思潮社 |

|

寺山修司の仮面画報 |

| 寺山 修司 | |

| 平凡社 |

|

寺山修司名言集―身捨つるほどの祖国はありや |

| 寺山 修司 | |

| パルコエンタテインメント事業局 |

|

写真屋・寺山修司―摩訶不思議なファインダー |

| 田中 未知 | |

| フィルムアート社 |

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます