【tv】英雄たちの選択 そして万葉集が生まれた

【tv】英雄たちの選択 そして万葉集が生まれた

歴史上の英雄たちが下した選択を解説する番組。磯田道史氏と杉浦友紀アナウンサーがレギュラーで、その他様々な分野の専門家たちとひも解くという感じなのかな? 今回はいとうせいこう氏、里中満智子さん、澤田瞳子さん、馬場基がゲストで登場。

本放送時に録画しておいてしばらくしてからメモ取りながら見たけど、さらに時間が経ってしまい再放送もされてしまった💦 再放送は見ていないので、このタイミングでうろ覚え記事を書くのはトンチンカンな内容になりそうだし、ただの箇条書きになりそうな予感だけど、せっかくメモしたのにもったいないので記事にしておく😌

万葉集(Wikipedia)は飛鳥時代(Wikipedia)から奈良時代(Wikipedia)まで130年に渡る和歌を集めた歌集で、4,500首以上を掲載し20巻ある。編纂したのは歌人大伴家持(Wikipedia)。貴族から庶民まで貴賤の区別なく掲載されているのも特徴。

時代背景として、奈良時代は日本を造ろうとしていた頃で、外国をモデルに国造りを進めていた。

里中満智子氏:かなり意図的に歌を集めている。集めたかったのではないか。

いとうせいこう氏:インターナショナルな時代。仏像で考えてもインターナショナルで質がいい。

馬場基氏:インターナショナルと個がぶつかる平城京の庭にも見られる模倣している時代。今:岸がガクガク 昔:真っ直ぐ

澤田瞳子:大伴氏は重要であった。

奈良時代はインターナショナルな時代だったんだね! シルクロード(Wikipedia)の終着点は奈良だったと聞いたことがあるけど、海外の文化がたくさん入って来て、日本という国の基盤が造られている時代だった。とっても興味深い。

奈良時代はインターナショナルな時代だったんだね! シルクロード(Wikipedia)の終着点は奈良だったと聞いたことがあるけど、海外の文化がたくさん入って来て、日本という国の基盤が造られている時代だった。とっても興味深い。

神亀4年 大伴旅人(Wikipedia)大宰府(Wikipedia)へ赴任。大宰府は軍事拠点で国防の砦であった。百済(Wikipedia)から亡命してきた役人主導で都市計画が行われており、国際色が豊かな都市であった。

大伴氏屋敷跡の坂本八幡宮(坂本八幡宮|福岡県太宰府市 -八百万の神)で、令和出典の宴が開かれた。序文は漢文で記されている。歌は大和言葉(Wikipedia)に?(←聞き取れず💦)万葉仮名(Wikipedia)で書かれている。

旧正月、唐(Wikipedia)から輸入した梅を見ながら"梅花の宴"(Wikipedia)が催され、出席者の一人山上憶良(Wikipedia)は一人で梅を見る寂しさを詠み、宴を開いてくれた大伴旅人を称えた。一同梅を詠む。32首が序文と共に万葉集に収められる。

この宴が催された時、大伴家持は13歳であった。父親である大伴旅人の役職である大宰府長官は朝廷を含めてベスト5に入る。遠の朝廷と呼ばれエリートが送られる場所であった。おそらくモダンな街だったのではないか? 少年家持に刺激を与えたと思われる。

出た! 令和の出典となった"梅花の宴" 梅って日本の木というイメージがあるけど、輸入されたものだったのね😲 この頃は桜よりも梅だったのかしら? しかし、集まって梅を眺めながら和歌を詠むなんて素敵✨ こんな宴が催されるほど雅で、そして教養深い人々に触れれば思春期真っただ中の家持少年に大きな影響があったと思われる。でも、13歳って元服(Wikipedia)しててもおかしくない年頃だから、今でいう思春期とは違うのかしらね?🤔

出た! 令和の出典となった"梅花の宴" 梅って日本の木というイメージがあるけど、輸入されたものだったのね😲 この頃は桜よりも梅だったのかしら? しかし、集まって梅を眺めながら和歌を詠むなんて素敵✨ こんな宴が催されるほど雅で、そして教養深い人々に触れれば思春期真っただ中の家持少年に大きな影響があったと思われる。でも、13歳って元服(Wikipedia)しててもおかしくない年頃だから、今でいう思春期とは違うのかしらね?🤔

山上憶良と大伴旅人は大和言葉が発音できるように、万葉仮名を音に当てはめた。一音一字。日本語は音楽に乗りにくい。枕詞(Wikipedia)でその場でイメージを共有。

上で聞き取れなかったのは、このことかな? 当時の日本人が話していた大和言葉を万葉仮名に当てはめたということ? 日本語ってホントに音に乗りにくいみたいで、一音に一字しか入らないから、翻訳ミュージカルとか日本語歌詞にするの大変らしい。

上で聞き取れなかったのは、このことかな? 当時の日本人が話していた大和言葉を万葉仮名に当てはめたということ? 日本語ってホントに音に乗りにくいみたいで、一音に一字しか入らないから、翻訳ミュージカルとか日本語歌詞にするの大変らしい。

平城京(Wikipedia)。日の出20分前に太鼓で目覚める。朱雀大路(Wikipedia)は幅80m! 柳が植わっている。この朱雀大路にあった朱雀門(Wikipedia)を大伴氏が守っており、大伴門と呼ばれていた。

日の出から20分前にって時計もないのにどうやって分かったんだろう?🤔 朱雀大路の幅80mはスゴイね!

日の出から20分前にって時計もないのにどうやって分かったんだろう?🤔 朱雀大路の幅80mはスゴイね!

"梅花の宴"から2年後、大伴家持は父旅人と共に都へ戻る。旅人死去。母富子は藤原不比等(Wikipedia)の娘。聖武天皇(Wikipedia)の后である光明皇后(Wikipedia)も藤原不比等の娘。内舎人(Wikipedia)。当時は藤原氏が栄華を誇っていた。

天平9年疫病が流行。藤原四兄弟が死去。橘諸兄(Wikipedia)が出世。家持は諸兄と親密であった。

天平10年(738年) 橘諸兄が政権を握るが不安定であったため、大伴氏とつながりたいと考える。旅人を失った大伴家持には後ろ盾がなかった。橘奈良麻呂(Wikipedia)の宴に出席し、万葉集に収録されている「黄葉の~」の和歌を詠む。これは間接的に主をホメるもので、定石どおり橘奈良麻呂をホメたもの。橘氏とのつながりが運命を変える。

奈良時代の事はあまり詳しくないけど、平安時代は後ろ盾がないと貴族の息子でも出世できなかったと聞いている。「源氏物語」(Wikipedia)でも光源氏の母桐壷更衣が女御として入内できなかったのは、父親が早くに亡くなっており後ろ盾がなかったからだし、母方の後ろ盾がなかったために光源氏は臣籍降下したわけだからね。そう考えると、父親が大宰府を任されるほど信頼があったとしても、亡くなってしまえば後ろ盾にはならないものね🤔

奈良時代の事はあまり詳しくないけど、平安時代は後ろ盾がないと貴族の息子でも出世できなかったと聞いている。「源氏物語」(Wikipedia)でも光源氏の母桐壷更衣が女御として入内できなかったのは、父親が早くに亡くなっており後ろ盾がなかったからだし、母方の後ろ盾がなかったために光源氏は臣籍降下したわけだからね。そう考えると、父親が大宰府を任されるほど信頼があったとしても、亡くなってしまえば後ろ盾にはならないものね🤔

この橘奈良麻呂の宴から7年後、歌集編纂に携わる。これが後の「万葉集」となる。

大伴氏とは?

大伴=供 天皇の一番近くに仕える供の一番上の人。マジカルパワーも必要。歌もきちんと歌えないと大伴氏の仕事がなりたたない。昔の豪族で藤原氏より古い家柄。

大伴家持は聖武天皇と共に旅して、個人的な信頼関係を築く。聖武天皇は真面目に祈り続けた人で、傍にいる人は仕えたい、支えたいと思う人であった。

文字を整備。法制度=藤原氏、文学的詩歌=大伴氏

この供というのが官職なのか、もっとザックリした概念的なことなのか分からなくなってしまった💦 日本の官制(Wikipedia)を見たけど"供"という職はないっぽい。さらにマジカルパワーも必要の意味もサッパリ分からない😣 ただ、和歌が重要な役割を果たしていたことは間違いなさそう。橘氏とのつながりでも、和歌で自分の思いを伝えていたりするので。

この供というのが官職なのか、もっとザックリした概念的なことなのか分からなくなってしまった💦 日本の官制(Wikipedia)を見たけど"供"という職はないっぽい。さらにマジカルパワーも必要の意味もサッパリ分からない😣 ただ、和歌が重要な役割を果たしていたことは間違いなさそう。橘氏とのつながりでも、和歌で自分の思いを伝えていたりするので。

大伴家持は兵部省(Wikipedia)に配属される。兵部省とは軍隊や武器を扱う部署。上司には橘奈良麻呂がおり、恵まれた職場環境だったのではないか。

兵部省跡の溝から木簡(Wikipedia)の削りカスが見つかる。木簡は削って何度も使うため削りカスが出る。溝を埋めるのにゴミを使ったことから、木簡の削りカスが使われたと思われる。1300年前の貴重な資料。"常食菜甚悪"(おかずがまずい)と書かれている。何故こんなことを書き残したのか? 言葉を文字に残して定着させていく。文字に留めることが万葉集につながった?

佐米=サメ 伊和志=イワシ 伊加=イカ 多比=タイ 奈須比=ナスビ など、音に字を当てている。意味と音とを考えて当てはめる。多比などめでたくしたい感じがある。

木簡を削って何回も使うというのはビックリした。まぁ、重要文書は残すのだろうし、メモ的なものは何度も上書きするか。とってもバカな疑問だけど、紙っていつから使っていたのだろう? 万葉集は何媒体で残っているの? 上流階級の人々は紙を使っていたのかしら? しかし、おかずがまずいというメモ書きはいいね

木簡を削って何回も使うというのはビックリした。まぁ、重要文書は残すのだろうし、メモ的なものは何度も上書きするか。とってもバカな疑問だけど、紙っていつから使っていたのだろう? 万葉集は何媒体で残っているの? 上流階級の人々は紙を使っていたのかしら? しかし、おかずがまずいというメモ書きはいいね

🍚奈良ごはん

蘇:牛乳を12時間煮る。サラリーマンが朝食べるのっぽいという意見あり。カロリーメイトか?

鯛のなます:ディップをつけて食べる。醤+酢=醤酢

鹿の干し肉:肉を好んでいたらしい。猪もごちそうであった。

サメの楚割り:結構乾いている。魚ジャーキー。

奈良時代の食事を再現したコーナーがあり、出演者たちが食べていた。主な食べ物とその感想が上記。個人的には蘇が食べてみたい😋

奈良時代の食事を再現したコーナーがあり、出演者たちが食べていた。主な食べ物とその感想が上記。個人的には蘇が食べてみたい😋

大伴家持は越中守に任ぜられ、現在の富山県に赴任する。冠位は従五位下(Wikipedia)。大きな期待を寄せられる。聖武天皇は大仏建立を進めており、越中には東大寺の荘園が多くあったことから、この大仏建立事業を支えて欲しいという思いがあったのではないか。

この頃、弟の大伴書持(Wikipedia)が急死。家持自身も病に倒れる。従兄弟の大伴池主(Wikipedia)と歌の交換でなぐさめ合う。"鴬の、鳴き散らすらむ、春の花、いつしか君と、手折りかざさむ"(巻十七) 池主とは都に戻ってからも親交が続く。メールやSNSで交流する感覚? 教養レベルが同じであったと思われる。

越中時代に、越中の自然に刺激を受け和歌を多く残している。誰も歌わなかった素材を歌い出す。赴任から2年後、領地内を巡回。歌人として大きく成長。約半数の220首が越中時代の作品。

中西進氏(高志の国文学館):令日にして気渉く風和らか 令=尊敬・品格であること、風和かであることは日本人にとって大切。平和。グレードアップした平和。

当時の富山県の辺りがどんな感じだったのか分からないけど、権力争いに疲れていたとしたら自然に癒されたかもしれない。しかも、左遷ではなくて期待を寄せられての赴任なのならプライドが傷つくこともなかっただろうし。大伴書持と大伴池主という名前は初めて聞いたのだけど、2人とも万葉集に和歌が残っているらしいし、池主はこの後重要な役割を果たすことになる。教養レベルが同じな友達というのは得難いものだよね😌

当時の富山県の辺りがどんな感じだったのか分からないけど、権力争いに疲れていたとしたら自然に癒されたかもしれない。しかも、左遷ではなくて期待を寄せられての赴任なのならプライドが傷つくこともなかっただろうし。大伴書持と大伴池主という名前は初めて聞いたのだけど、2人とも万葉集に和歌が残っているらしいし、池主はこの後重要な役割を果たすことになる。教養レベルが同じな友達というのは得難いものだよね😌

家持はどんな人?

ロマンティック。お坊ちゃまだが真面目。幅広い性格。お酒も好き。情熱もある。

和歌を作ることが民政。民の情念や気持ちを直視する姿勢が万葉集や家持(役人であり詩人)にある。大宰府、都、越中と違う風景を見る。日本海側は外交があり重要な場所で仕事にやりがいがあった。

家持の性格が上記の通りだとすると、仕事にやりがいがあって、異なる景色や文化を見てとても刺激を受けたんだろうなと思う。それが和歌作りにも反映しただろうし、庶民にも触れることにより、彼らの歌=声を残したいと考えたのかもしれない。

家持の性格が上記の通りだとすると、仕事にやりがいがあって、異なる景色や文化を見てとても刺激を受けたんだろうなと思う。それが和歌作りにも反映しただろうし、庶民にも触れることにより、彼らの歌=声を残したいと考えたのかもしれない。

防人(Wikipedia)の歌

九州の沿岸警備の兵士の歌。最前線部隊。東国(Wikipedia)から召集された。食料も武器も自己負担で3年任期。過酷な任務で帰れずに亡くなる人も。

家持は越中から都に戻り兵部省勤務となり、難波の港から防人を送り出す任務に就く。この際に、多くの防人の歌を集める。84首。詠み手の名前つきで残している。

一方で、庶民の心情分かる詠み人知らずの歌も集めている。都でも下級役人の歌を集めたりしている。無名歌に惹かれたのではないか? 個人? 昔から語り継がれた歌?

東歌(東歌(あずまうた)とは -コトバンク)。兵士になると名前がある。顔を持った存在。人間への熱いまなざし。"信濃路は 今の墾り道 刈りばねに 足踏ましなむ 沓履け我が背" 靴履いてー!と叫んでいる。でも靴などない。願望。政府批判ではなく愛の歌に変えてしまう。何故? 一君万民。万葉民。記録することに楽しさ感じる。

庶民が歌を詠めるのがスゴイ! ショートメールのように大切なものを歌に出来る。文学性教養がある。気持ちを記録する。天皇から庶民まで。奈良時代は身分社会。文学は身分超える。現代はしていないから不思議に感じるが、江戸時代まで人々は歌い合っていた。そのシンボルが万葉集。

故郷から離れて不安な時に、聞いてくれる人がいるのはウレシイ。家持は歌をお国言葉で納めさせている。大伴世論調査? 天皇は全国を知らなければならない。RT感覚? いいねを押したらあんなに集まった的な。

防人というのは過酷な任務だったんだね。東国というと現在の関東以北ということかしら? 信濃路超えて行っちゃってるからね。しかも靴もなしで😢 家持は貴族という特権階級に生まれ、国の最高権力者である聖武天皇の近くに仕えていたけれど、防人に行く人々にとても感じる所があったんだと思う。どこまで意識していたのか分からないけど。歌も歌える教養がある人々が僻地勤務で過酷な労働をしなくてはならない理不尽さみたいなことを感じたのかもしれない。それゆえ、そういう庶民の声を集めたくなったのかも。どういう暮らしをしているのかという興味も含めて。もちろん天皇が庶民について知る必要があるとも考えたのかもしれないけれど。

防人というのは過酷な任務だったんだね。東国というと現在の関東以北ということかしら? 信濃路超えて行っちゃってるからね。しかも靴もなしで😢 家持は貴族という特権階級に生まれ、国の最高権力者である聖武天皇の近くに仕えていたけれど、防人に行く人々にとても感じる所があったんだと思う。どこまで意識していたのか分からないけど。歌も歌える教養がある人々が僻地勤務で過酷な労働をしなくてはならない理不尽さみたいなことを感じたのかもしれない。それゆえ、そういう庶民の声を集めたくなったのかも。どういう暮らしをしているのかという興味も含めて。もちろん天皇が庶民について知る必要があるとも考えたのかもしれないけれど。

天平21年 孝謙天皇(Wikipedia)←がどうした?💦 藤原仲麻呂(Wikipedia)が叔母光明皇后を後立てとして胎動。光明皇后から自分の権力、娘のサポートとして期待される。家持は少納言となる。

天平勝宝4年 大仏開眼。孝謙天皇式典に出席し、藤原仲麻呂邸に滞在。権力を誇示する形。橘諸兄の権力が弱まり、家持の立場も危うくなる。外界が暗いから内面の明るさが際立つ。

大伴氏の苦悩

大伴古慈斐(Wikipedia)出雲守解任される。藤原仲麻呂の策略だった。家持は和歌を詠い一族が浮足立ってより悪化しないよう戒めた。

天平勝宝9年 橘諸兄死去。藤原仲麻呂 聖武 道祖王(Wikipedia) 大炊王(Wikipedia) (←とメモが残っているけど何のこっちゃ?😅) 奈良麻呂、大伴氏高官も左遷されるに至り、大伴池主も加わり政変計画が持ち上がる。池主は出世できる地位ではなかったため。

仲麻呂を倒す。背後に孝謙天皇。天皇を守る? 大伴氏は家持以外は過激な人が多い。軍事を司る家系のためか? 家持が大伴氏の長とは限らない。仲麻呂の立場も分かる。

天平勝宝9年6月28日 橘奈良麻呂の挙兵を密告され、死罪や流罪など443人が処罰されるが、家持の名前はなし。"咲く花は、移ろふ時あり、あしひきの、山菅の根し、長くはありけり" 花の名前を持つ氏族(藤原氏、橘氏)、山菅=大伴氏の意味が込められている。

何故計画に加わらなかったのか? 勝てないと思ったし、天皇に苦悩を与えてしまうから。国は安定が一番と考える。伝統的な大伴氏の忠誠を見ていたのでは?

橘奈良麻呂の乱(Wikipedia)は政変なのか? 仲麻呂に都合の悪い人が一網打尽。仕組まれたのではないか? 何故家持は免れたのか? 家持は残したいと思ったのではないか。何をすべきか? 手がない。裏で戦ったかもしれない。

クーデターもありだったのでは? 天皇の意志がないと無理。大伴氏の利益のためには抑制的。仲麻呂と孝謙天皇に男女の仲? 手出しにくい。家持が加わっていたら万葉集はどうなったのか?

だいぶ箇条書き的になってしまっていて、事件の流れなども分かりにくいのだけど、要するに藤原仲麻呂が胎動してきて、閑職に追いやられる者が出たりと、橘氏だけでなく大伴氏にも累が及んだため、耐えられなくなった橘奈良麻呂や大伴池主らが立ち上がったけれど、発覚して処刑されてしまったということで、出演者側からはこれはクーデターを起こさせたこと自体が仲麻呂の計略なのではないかとの考えも示されていた。ここで興味深いのは家持はむしろ池主たちを抑えようとしていたことで、陰謀には加わらなかったため処罰なども受けていないこと。仲麻呂側が家持を残しておきたいと考えたのではないかという意見も出ていたけれど、それもあるのかもしれない。

だいぶ箇条書き的になってしまっていて、事件の流れなども分かりにくいのだけど、要するに藤原仲麻呂が胎動してきて、閑職に追いやられる者が出たりと、橘氏だけでなく大伴氏にも累が及んだため、耐えられなくなった橘奈良麻呂や大伴池主らが立ち上がったけれど、発覚して処刑されてしまったということで、出演者側からはこれはクーデターを起こさせたこと自体が仲麻呂の計略なのではないかとの考えも示されていた。ここで興味深いのは家持はむしろ池主たちを抑えようとしていたことで、陰謀には加わらなかったため処罰なども受けていないこと。仲麻呂側が家持を残しておきたいと考えたのではないかという意見も出ていたけれど、それもあるのかもしれない。

翌年、鳥取県東部の因幡国に赴任。"新しき年の初めの初春の今日降る雪のいやしけ吉事"と詠む。4,500首の最後の歌。謀反が起きると関与疑われる。地方勤務続く。蝦夷(Wikipedia)とも対峙。延暦4年(785年)8月28日死去。

この因幡国への赴任は左遷ってことではないのかな? 何となく今までの期待を背負っての地方勤務とは違うような? 周りを取り巻く環境が変わってしまったからね😞 この歌を最後の一首として万葉集編纂を締めくくったということなのかしら? 和歌への情熱は失われてしまったのかしら? 地方勤務が続いて、謀反の関与を疑われたけど、しっかりと亡くなった日が分かっているんだね。やっぱり大物だったということなのかもしれない。

この因幡国への赴任は左遷ってことではないのかな? 何となく今までの期待を背負っての地方勤務とは違うような? 周りを取り巻く環境が変わってしまったからね😞 この歌を最後の一首として万葉集編纂を締めくくったということなのかしら? 和歌への情熱は失われてしまったのかしら? 地方勤務が続いて、謀反の関与を疑われたけど、しっかりと亡くなった日が分かっているんだね。やっぱり大物だったということなのかもしれない。

家持、平安時代(Wikipedia)に見出される。最後の歌、言葉の力で平和を祈った。歌には歌の倫理がある。逆に皮肉。静かな反論。後の人々がそれを受け取れる。歌の力。

平安時代に見出されるということは、それまでは忘れられていたということかしらね? 平安時代は長いから、一口に平安時代と言っても家持が亡くなってからどのくらい時間が経っているのか分からないね🤔 最後の歌という記述以降は、ゲストの方々がおっしゃっていたことをメモしたまま書いただけなのだけど、現実的に行動を起こすのではなく、歌に思いを込めたというのは、腰抜けと思う人もいるかもしれないけれど、静かに憤っているようで自分は好きかもしれない😌

平安時代に見出されるということは、それまでは忘れられていたということかしらね? 平安時代は長いから、一口に平安時代と言っても家持が亡くなってからどのくらい時間が経っているのか分からないね🤔 最後の歌という記述以降は、ゲストの方々がおっしゃっていたことをメモしたまま書いただけなのだけど、現実的に行動を起こすのではなく、歌に思いを込めたというのは、腰抜けと思う人もいるかもしれないけれど、静かに憤っているようで自分は好きかもしれない😌

万葉集は思いが込められた歴史書。昔の人の感情のほとばしりに触れる喜び。言葉と歌を信じるスタート。

古今和歌集(Wikipedia)の仮名序 "大和歌は、人の心を種として、よろづの言の葉とぞなれりける" 心と魂と言葉の緊密な関係のスタート。

解釈する度に自分たちの時代を反映してきた。人の気持ちを映しやすい。今読み直す時期に来ている。人の思いを缶詰のように詰めと人の価値缶詰になる。万葉集こそが地下まで伸びている永遠なる根。

万葉集に限らず、人が何かを作る何かを集める場合には、何かしらの柱になるものがあるハズで、その柱にメッセージを込めるか込めないかはそれぞれだとは思うけれど、自然と込められてしまうものだと思っている。まして、こういう人生を生きた人ならば、集めた歌に込められた思いは絶対にあるハズ。それは、単純に残したいという思いだったとしても。だからこそ、天皇から庶民まで網羅したのだと思うので。この時代に人々がどう生きたのかを残したかったのかなと思った😌 昔の人々の感情のほとばしりに触れる喜びっていうのは、本当にそのとおりだなと思う。奈良の都はどんなだったのだろう。そして、日本という国をどう思っていたのだろう。どんな風に生きていたのだろう。思いを巡らせるのも楽しい。

万葉集に限らず、人が何かを作る何かを集める場合には、何かしらの柱になるものがあるハズで、その柱にメッセージを込めるか込めないかはそれぞれだとは思うけれど、自然と込められてしまうものだと思っている。まして、こういう人生を生きた人ならば、集めた歌に込められた思いは絶対にあるハズ。それは、単純に残したいという思いだったとしても。だからこそ、天皇から庶民まで網羅したのだと思うので。この時代に人々がどう生きたのかを残したかったのかなと思った😌 昔の人々の感情のほとばしりに触れる喜びっていうのは、本当にそのとおりだなと思う。奈良の都はどんなだったのだろう。そして、日本という国をどう思っていたのだろう。どんな風に生きていたのだろう。思いを巡らせるのも楽しい。

家持が和歌を集めてくれたからこそ、1300年後の自分たちも読むことが出来る。素晴らしいことだと思う。とっても勉強になったし、楽しく見ることが出来た😌

英雄たちの選択:毎週水曜 20:00~21:00 BSプレミアム

英雄たちの選択:毎週水曜 20:00~21:00 BSプレミアム

英雄たちの選択 -NHK

英雄たちの選択 -NHK

ネタバレありです! 結末にも触れています!

ネタバレありです! 結末にも触れています! 『トールキン 旅のはじまり』公式サイト

『トールキン 旅のはじまり』公式サイト

coco投稿(初見時)

coco投稿(初見時)

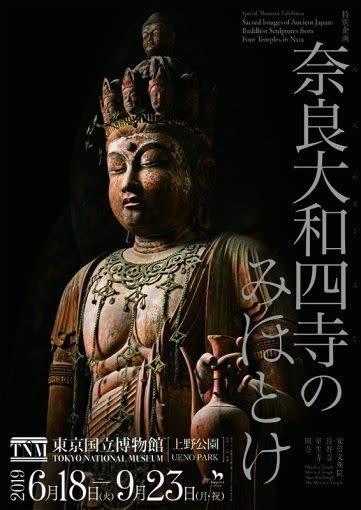

【tv】ぶらぶら美術博物館「奈良大和四寺のみほとけ」

【tv】ぶらぶら美術博物館「奈良大和四寺のみほとけ」

奈良時代はインターナショナルな時代だったんだね! シルクロード(

奈良時代はインターナショナルな時代だったんだね! シルクロード(