今日も夕飯の支度をしながらシリウスのLive from the METを聴く。

今日の演目は『マクベス』。

先週土曜日のライブ・インHDおよびラジオ放送は非常に評判が良かったようで、

ここ数年のラジオ放送にのった公演のうち、最も良かった、と断言している方もいらっしゃるそうです。

そんな公演がつい土曜日にあったもので、今日は気が抜けてぺしゃんこな公演になってしまうのか。

それとも、その熱気を引き継いで、またまた聴き応えのある公演になるのか?

マーガレット嬢がいつものように、”出演の順に、、”とキャストの紹介を始めた。

”マクベスはラド・アタネリ、バンクォーはジョン・レリエー、

マクベス夫人がシンシア・ローレンス、マクダフはディミトリ・ピッタス、、”

シンシア・ローレンス?

マクベス夫人役は、グレギーナとアンドレア・グルーバーのダブル・キャストのはずで、

シンシア・ローレンスとは、初耳。

今日がグレギーナとグルーバーどちらが歌うはずだったかももう記憶にないし、

どういった事情でローレンスが歌うことになったかは不明。

今、彼女のオフィシャル・サイトを見てみると、

”1/15にメトでマクベス夫人役を歌うことになり、とっても嬉しいです。”

というメッセージが出ているので、今のところは今日一度きり、ということのようですが、

彼女の今日の出来によっては、もしかすると、4月の公演のキャスティングにも影響が出そうで、

これは一層聴き逃せなくなってしまいました。

なので、スピーカーの前で、耳をそばだてながら、夕食開始。

そのローレンス。声を聴いた印象。

いいではないですか!

まだ少し、歌唱が練れていない箇所もあって、

下降および上昇音階の速いパッセージの歌唱がややもたつくのと、

音が延びる場所で少し拍のとり方が甘く感じられる時があるのですが、

声が若々しいのがいいし、高音も難なく出ていて、ラジオで聴く限りは声のボリュームもしっかりしている。

声に少しヒステリックな響きがあるのも、この役に向いている。

なんと、メト、こんな隠し玉を持っていたとは!まったく隅におけません。

彼女は、せっかくこの役を歌える恵まれた声を持っているのだから、これからぜひとも、

細かい部分を磨きあげてほしいです。

それが出来れば、この役は彼女の切り札にもなりうると思います。

ただ一つ気をつけたいのは、感情がこもり過ぎると、声の音色が変わりすぎること。

これは彼女の歌の魅力と表裏一体になっているので、さじ加減が難しいところですが、

場所によっては少し、母音が平たく、ほとんど下品に聴こえる箇所があったので、

そこはもう少し抑えてもいいかもしれません。

マクベスを歌うアタネリ。1/9のシリウスの放送の感想ではあまり良いことをかけなかったのですが、

今日はいいですねー。

もしかすると、1/9はコンディションが悪かったのかもしれません。

ただ、ローレンスと同じく、この人も歌からビートが感じられにくいところがあって、

ルチーチがさりげない音の中にもちゃんとリズムが感じられるのに比べると、

そこのあたりはもう一歩か。

でも、今日は高音がしっかり伸びているし、フォームが少し乱れても感情を優先させる熱い歌唱で、

ローレンスとともに、若々しいマクベス夫妻を好演しています。

こうやって比べてみると、ルチーチ、グレギーナコンビの方が少し歌から受ける印象年齢が高い感じがします。

ローレンス+アタネリ組、若いのに野心的、という、なかなか魅力的な夫婦像を作りあげています。

レリエーのバンクォー。

今日は、11/3の歌唱と並ぶ素晴らしい出来。

ライブ・インHDにぴったり合わせて来たか、と思っていましたが、今日がぴったりな位かも知れないです。

マクダフを歌ったピッタス。

今日は実はあまり声の調子が良くない、とみましたが、

(いつもよりも声の張りが弱くて、響きが浅く、長い音が苦しそうだった。)

私の優れた歌手の方程式、すなわち、”調子が悪いときにも、下げ幅が少ない”を見事実践し、

ほとんどその調子の悪さを感じさせない歌唱で踏ん張り、観客からの喝采をもらってました。

さて、現在、夢遊の場ですが、こうして聴くと、ローレンスの声は、

やっぱりグレギーナに比べると、声の線が細く、

そのためにそれを補おうとしたときに、少し下品な響きになってしまうのかな、と感じました。

しかし、線が細いと言っても、不満に感じるほどではなく、

むしろ、そこを彼女らしさという強みに変えてしまうことも可能な範囲だと思うので、

ぜひ発想の転換を!

しかし、彼女の歌は、感情がきちんと次々と現れて消えていく様が表現できているし、

下品な線に行く前までは、声のカラーの使い方もなかなか巧みだし、いいです、とっても。

今、夢遊の場が終わりましたが、観客、大喜びです。

いやー、こんな風にマクベス夫人を歌えるソプラノがいたとは、驚きました。

しかもアメリカ人。まさに、灯台もと暗し。

これは、4月、グルーバーが歌うのか、はたまた、ローレンスが代わりに入るのか?

私がゲルプ氏ならかなり頭を悩ませると思います。

マクベスの最後のアリア。

うーん、アタネリはこのアリア、ちょっと苦手なんでしょうか?

前のシリウスの放送の時も感じたのですが、かなり頭の音程がゆらいでます。

後半、持ち直しましたが、この頭が音痴なのはやばいですね。早急に処置を。

最後に。

今日のもう一つの主役はオケ。本当に今日はいい。

この演目でのオケは、あのライブ・インHDをきっかけに一皮むけたような感じすらします。

第一ランの頃に比べると、先週土曜のライブ・インHDの日、それから今日の演奏は格段によくなっています。

今もじーっと聴いていて思いますが(←かなり怖い図です。

家でスピーカーとさしで座って、箸を宙にもったまま、じっと首をかしげて聴き入っている。)

今日のオケの演奏は、おそらく、先週土曜日よりもいいですね。

ものすごくテンション高いです。

こういう演奏は、オペラハウスで聴きたかった。

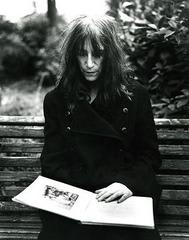

(写真はローレンス)

Lado Atanelli (Macbeth)

Cynthia Lawrence (Lady Macbeth)

John Relyea (Banquo)

Dimitri Pittas (Macduff)

Russell Thomas (Malcolm)

James Courtney (A doctor)

Elizabeth Blancke-Biggs (Lady-in-waiting to Lady Macbeth)

Conductor: James Levine

Production: Adrian Noble

ON

***ヴェルディ マクベス Verdi Macbeth***

今日の演目は『マクベス』。

先週土曜日のライブ・インHDおよびラジオ放送は非常に評判が良かったようで、

ここ数年のラジオ放送にのった公演のうち、最も良かった、と断言している方もいらっしゃるそうです。

そんな公演がつい土曜日にあったもので、今日は気が抜けてぺしゃんこな公演になってしまうのか。

それとも、その熱気を引き継いで、またまた聴き応えのある公演になるのか?

マーガレット嬢がいつものように、”出演の順に、、”とキャストの紹介を始めた。

”マクベスはラド・アタネリ、バンクォーはジョン・レリエー、

マクベス夫人がシンシア・ローレンス、マクダフはディミトリ・ピッタス、、”

シンシア・ローレンス?

マクベス夫人役は、グレギーナとアンドレア・グルーバーのダブル・キャストのはずで、

シンシア・ローレンスとは、初耳。

今日がグレギーナとグルーバーどちらが歌うはずだったかももう記憶にないし、

どういった事情でローレンスが歌うことになったかは不明。

今、彼女のオフィシャル・サイトを見てみると、

”1/15にメトでマクベス夫人役を歌うことになり、とっても嬉しいです。”

というメッセージが出ているので、今のところは今日一度きり、ということのようですが、

彼女の今日の出来によっては、もしかすると、4月の公演のキャスティングにも影響が出そうで、

これは一層聴き逃せなくなってしまいました。

なので、スピーカーの前で、耳をそばだてながら、夕食開始。

そのローレンス。声を聴いた印象。

いいではないですか!

まだ少し、歌唱が練れていない箇所もあって、

下降および上昇音階の速いパッセージの歌唱がややもたつくのと、

音が延びる場所で少し拍のとり方が甘く感じられる時があるのですが、

声が若々しいのがいいし、高音も難なく出ていて、ラジオで聴く限りは声のボリュームもしっかりしている。

声に少しヒステリックな響きがあるのも、この役に向いている。

なんと、メト、こんな隠し玉を持っていたとは!まったく隅におけません。

彼女は、せっかくこの役を歌える恵まれた声を持っているのだから、これからぜひとも、

細かい部分を磨きあげてほしいです。

それが出来れば、この役は彼女の切り札にもなりうると思います。

ただ一つ気をつけたいのは、感情がこもり過ぎると、声の音色が変わりすぎること。

これは彼女の歌の魅力と表裏一体になっているので、さじ加減が難しいところですが、

場所によっては少し、母音が平たく、ほとんど下品に聴こえる箇所があったので、

そこはもう少し抑えてもいいかもしれません。

マクベスを歌うアタネリ。1/9のシリウスの放送の感想ではあまり良いことをかけなかったのですが、

今日はいいですねー。

もしかすると、1/9はコンディションが悪かったのかもしれません。

ただ、ローレンスと同じく、この人も歌からビートが感じられにくいところがあって、

ルチーチがさりげない音の中にもちゃんとリズムが感じられるのに比べると、

そこのあたりはもう一歩か。

でも、今日は高音がしっかり伸びているし、フォームが少し乱れても感情を優先させる熱い歌唱で、

ローレンスとともに、若々しいマクベス夫妻を好演しています。

こうやって比べてみると、ルチーチ、グレギーナコンビの方が少し歌から受ける印象年齢が高い感じがします。

ローレンス+アタネリ組、若いのに野心的、という、なかなか魅力的な夫婦像を作りあげています。

レリエーのバンクォー。

今日は、11/3の歌唱と並ぶ素晴らしい出来。

ライブ・インHDにぴったり合わせて来たか、と思っていましたが、今日がぴったりな位かも知れないです。

マクダフを歌ったピッタス。

今日は実はあまり声の調子が良くない、とみましたが、

(いつもよりも声の張りが弱くて、響きが浅く、長い音が苦しそうだった。)

私の優れた歌手の方程式、すなわち、”調子が悪いときにも、下げ幅が少ない”を見事実践し、

ほとんどその調子の悪さを感じさせない歌唱で踏ん張り、観客からの喝采をもらってました。

さて、現在、夢遊の場ですが、こうして聴くと、ローレンスの声は、

やっぱりグレギーナに比べると、声の線が細く、

そのためにそれを補おうとしたときに、少し下品な響きになってしまうのかな、と感じました。

しかし、線が細いと言っても、不満に感じるほどではなく、

むしろ、そこを彼女らしさという強みに変えてしまうことも可能な範囲だと思うので、

ぜひ発想の転換を!

しかし、彼女の歌は、感情がきちんと次々と現れて消えていく様が表現できているし、

下品な線に行く前までは、声のカラーの使い方もなかなか巧みだし、いいです、とっても。

今、夢遊の場が終わりましたが、観客、大喜びです。

いやー、こんな風にマクベス夫人を歌えるソプラノがいたとは、驚きました。

しかもアメリカ人。まさに、灯台もと暗し。

これは、4月、グルーバーが歌うのか、はたまた、ローレンスが代わりに入るのか?

私がゲルプ氏ならかなり頭を悩ませると思います。

マクベスの最後のアリア。

うーん、アタネリはこのアリア、ちょっと苦手なんでしょうか?

前のシリウスの放送の時も感じたのですが、かなり頭の音程がゆらいでます。

後半、持ち直しましたが、この頭が音痴なのはやばいですね。早急に処置を。

最後に。

今日のもう一つの主役はオケ。本当に今日はいい。

この演目でのオケは、あのライブ・インHDをきっかけに一皮むけたような感じすらします。

第一ランの頃に比べると、先週土曜のライブ・インHDの日、それから今日の演奏は格段によくなっています。

今もじーっと聴いていて思いますが(←かなり怖い図です。

家でスピーカーとさしで座って、箸を宙にもったまま、じっと首をかしげて聴き入っている。)

今日のオケの演奏は、おそらく、先週土曜日よりもいいですね。

ものすごくテンション高いです。

こういう演奏は、オペラハウスで聴きたかった。

(写真はローレンス)

Lado Atanelli (Macbeth)

Cynthia Lawrence (Lady Macbeth)

John Relyea (Banquo)

Dimitri Pittas (Macduff)

Russell Thomas (Malcolm)

James Courtney (A doctor)

Elizabeth Blancke-Biggs (Lady-in-waiting to Lady Macbeth)

Conductor: James Levine

Production: Adrian Noble

ON

***ヴェルディ マクベス Verdi Macbeth***