先日、娘と一緒に渋谷に出て、

井の頭線で、ここ↓へ。

踏み切りのところで下の商店街に降りて、

↓この店に。

11時半開店時には、15人ほどの行列が。

↓の生姜焼定食を食べるために来ました。

というのは、早乙女太一のYouTubeに

ランチを食べる、という番組があり、

そこで、この店が紹介されていたからです。

つまり、娘の聖地巡礼に付き合った形。

この生姜焼き、

見たこともないような大判の豚肉を

さっと炒めてたれをかける、という料理。

これがうまい上に、量が多い。

若い男性にはたまらない。

隣が肉屋さんでしたから、

そこで肉を仕入れていると思われます。

食事の後は、↓へ。

東大の駒場キャンパス。

3,40年ぶりでしょうか。

駒場農学校→東京農林学校→東京帝国大学農科大学→東京帝国大学農学部と変遷し、

1935年、本郷向ヶ丘にあった

第一高等学校と校地を交換して移転し、

一高は、新制東京大学に包括され廃止になるまでここを校地に。

そして新制大学移行により、

旧制一高に代わり東京大学教養学部がこのキャンパスに設置されたもの。

東大入学者は、2年間の前期課程をここで履修、

2学年の途中で志望と成績により、専門学科に振り分けられ、

3年になったら、本郷キャンパスに通うようになります。

(教養学科を専攻した学生は、そのまま留まる。)

正門は、旧制第一高等学校正門として1938年頃に完成したもの。

正面の時計台のある建物は、

1号館で、1933年完成。

登録有形文化財に登録されており、

主に外国語クラスの授業に用いられています。

科類と第2外国語でクラス分けされ、

語学の時だけ、クラス全員が集まる仕組み。

私のクラス名は「41S1 13B」で、

「41年入学・理科Ⅰ類、13番のドイツ語クラス」の意。

今でもクラス会やズーム会合をやって交流しています。

普段は時計台の内部には入れませんが、

年に1、2回、学生・教職員を対象に公開されています。

一高時代からの建造物で現存しているのは、

1号館の他、正門、101号館、900番教室(講堂)、

駒場博物館(旧図書館の一部)、同窓会館の一部のみ。

これが900番教室。

旧制第一高等学校講堂。

1938年完成。

教養学部で最も大きい教室で、

人気のある選択科目や法学部の専門科目の講義が行われています。

東大紛争のときに、

作家の三島由紀夫と東大全共闘の学生たちとの討論が行われたのは、

この教室。

紅葉に色づいています。

ここがキャンパスのメインロード。

この先は新しい建物が連なります。

元々は、学生寮があった場所。

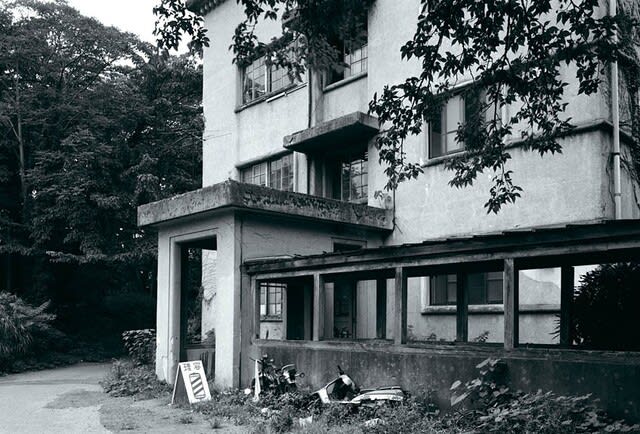

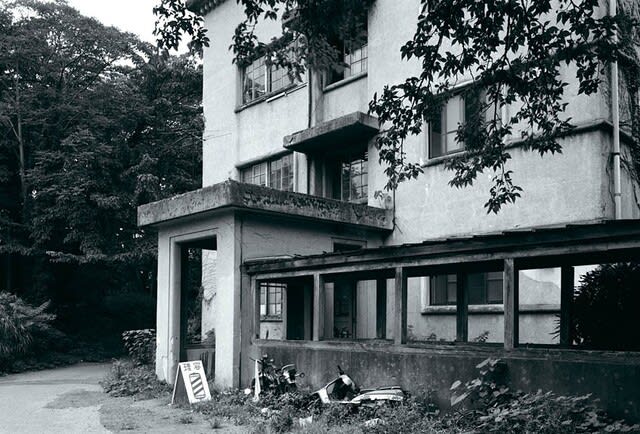

駒場寮は、一高時代からあった寄宿寮で、

地方出身の学生には、安価に借りられ、

授業にもすぐ出かけられる便利な部屋でした。

安価と書きましたが、

記憶では、1カ月の家賃は100円。

驚くことはありません。

当時の授業料が年額1万2千円。

月千円だったのですから。

1935年に建設。

旧制高校寄宿舎の多くが木造なのと異なり

鉄筋コンクリート構造の3階建てが3棟。

北寮、中寮、明寮と称されていました。

学生が自治的に運営し、

1部屋は約24畳で、

6人部屋だった時代、3人部屋だった時代があります。

オープンスペースでしたが、

後にダンボールやベニヤ板で仕切られ、

実質個室風になりました。

病院の大部屋と同じですね。

サークル単位に部屋が割り当てられ、

そこに行けば誰かがいる、という環境でした。

サークルに入っていない学生は、

独自のグループを作って入っていました。

部屋はちらかり放題で、

怠惰な生活をする者も多く

私の学友の一人は、

「ここに入ってから、寝てばかりいる。

寮食の中に、“なまけ薬”でも入ってるんじゃないか」

と嘆いていました。

食堂が併設されており、朝・昼・晩と食事が出来ました。

寮生に限らず、誰でも寮食堂を利用することができましたが、

私は食べたことはありません。

1年に1度部屋替えが行われ、

その際は、棟が変更されて移動しました。

そうでもしないと、掃除をしないからだ、と聞いたことがあります。

食堂の一角のスペースが、

「駒場小劇場」という劇場として利用されており、

野田秀樹の夢の遊眠社や、如月小春などが知られています。

使用料は無料、約300人収容可能な演劇スペースでした。

駒場寮廃寮後は「駒場小空間」が代替となっています。

キャンパス再整備計画の一環として、

廃寮となる旨、1991年から計画が進められていましたが、

反対する学生が籠城、

2001年8月22日に強制執行が行われました。

廃寮後跡地に駒場コミュニケーション・プラザがなどが建てられました。

生協。

コンビニみたいだ。

学生食堂。

東端にある駒場池。

2008年12月に学内公募によって正式名称が「駒場池」、

愛称が「一二郎池」と決定されました。

本郷の三四郎池に対応して、「一二郎池」。

実は、今回の散策でマップを見るまで、

池の存在を知りませんでした。

どうして、と思いますが、

当時、学生寮から奥は魔界のようで、立ち入らなかったのか。

資料を調べたら、

昔は池の周辺は立入禁止だったというから、

そのせいかもしれません。

「入学前に一人で見ると浪人する」や

「入学後に一人で見ると留年する」

などといったジンクスがあるといいます。

学生会館は、前と同じ場所に。

中はこんな。

倉庫代わりにも使っているようです。

この場所に、

合気道部の稽古道場がありました。

毎日、昼食後、稽古をしていました。

今はどこに行ったやら。

山手通りに面した裏門。

この並びに小学校の時の同級生の家があったが・・・

まだあった。

その並びに、

娘がみつけたカフェが。

こんなテーブルで、アイスフロートを。

下にアイスが沈んでいて掘り起こすスタイル。

コーヒー豆を売っており、

繁盛しているようです。

その後、松濤町を通って、渋谷まで歩きました。

娘と一緒に巡る、過去の世界。

先日は幼少期の故郷を訪ねましたし、

死期が近いのではないかと心配です。