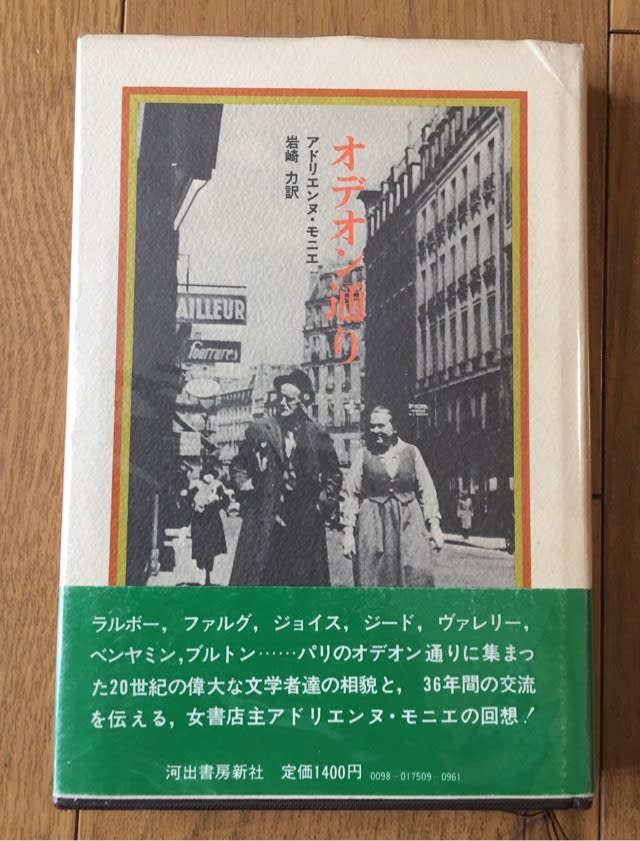

言の葉綴り77オデオン通り③

オデオン通りのヴァレリー

オデオン通り 著者 アドリエンヌ・モニエ 訳者 岩崎 力

昭和五十年九月初版発行

発行所 (株)河出書房新社 より抜粋

第一部オデオン通り

Ⅴ オデオン通りのヴァレリー

ヴァレリー詩集

世界の詩 17

井澤義雄 訳

昭和39年10月30日初版発行

株式会社 彌生書房

口絵写真/親しき仕種。煙草巻くヴァレリー

ポール・ヴァレリーがはじめてオデオン通りに来てくれたのは一九一七年のことだった。

私の店はまだそのごく初期にあり、開店して二年とたっていなかった。彼に店のことを話したのはファルグだったが、ファルグ自身は一九一六年にはじめて顔をみせたときいらい、すでに古い友人になっていた。

しかしヴァレリーといっしょに来たのはファルグではなかった。何月のことだったかもう覚えていないが、彼を伴ってきたのはポール・プージョーだった。もしかしたら五月、あるいは4月の末、いずれにせよ、その年になってはじめて暖く晴れた日のことだった。

午後早く、彼はまずショーウィンドウーのまえにたちどまり、ともづれとなにか言葉をかわしながら、しばらく外から眺めていた。私はすでに、ショーウィンドウーの眺め方によって、文学者を見分ける術を身に着けていた。ヴァレリーのそれは、それまでの誰よりも慎ましく控えめな眺め方だった。彼は、まるで《操り人形を殺した》人のように眺め入っていたが、それでも目は文学を語っていた。その語り方は実に独特で、その光の質によってというか、……そう、ヴァレリー的精神が私に囁いてくれる言葉を使えば、陰極線によって文学を語っていた。

こうして彼は店のなかに入り、ポール・ヴァレリーと名乗ったのだった。なんという幸福!

自分の目のまえにいる人の重要性を私は十分心得ていた。ファルグから彼の話をしばしば聞かされていたし、《ラ・コンク》や《ル・サントール》に掲載されるあらゆる詩をそらんじているファルグが、あるときこう断言したのだった——「僕たちの最大の詩人はヴァレリーだ。アドリエンヌ、あなたにも僕の言う意味がいずれわかるだろ。知ってるだろう、僕の鼻は(と言いながら彼は自分の鼻に手をやったが)一度も間違ったことがないんだ」。私自身『テスト氏との一夜』を読んでいただけに、彼の言葉はそのまま信じることができた。私はポール・フォールから『ヴェール・エ・プローズ』誌のストックを買いとっていたので、その第四号にのっていた『テスト氏』を好きなだけ読み返すことができたのだった。

このテキストから私の受けた印象は、あらゆる読者のそれと同じだった。つまり魔法使いのようなテキストだという印象。私の感じるところでは、文学作品としておそらく他に類のないこれらの頁以上に強烈な効果を生みだすものはなにもない。深く人々を変えてしまう驚くべき効果。これを読むまえと読んだあとでは、人はもはや同じ人間ではないのである。部族の長(おさ)は、ここで私たちに至高の手ほどきを施してくれる。彼は私たちに一息吹きかけ、額に埃の印を貼りつける。彼の言葉は非常に新しい、しかし、同時に古くもある叡智を表現している。テスト氏は、黒く汚れた大都会の、物悲しげでさも忙しそうな群衆のあいだを歩きまわり(人々はボナールの初期の絵を思い浮かべる)、老子のように語る。

ー中略ー

彼がこうして訪ねてきてくれたのは、『若きパルク』が刊行される直前だったように思われる。いずれにせよ、はじめてヴァレリーに会ったとき、私はその詩を読んでいなかった。しかし、詩人自身がジャン・ロワイエールの家で朗読したのを聞いたアンドレ・ブルトンから話はきかされていた。それは《透明》で《灰色》だとブルトンは言っていた。もっとも彼はその《灰色》なるものにすぐれて高い価値を付与していた。

私家版の詩集を手にしたとき、最初私は熱狂というよりはむしろ恐縮したものだった。

『若きパルク』を私は奇妙な像として見ていたし、今でもそれは変わらない。奇妙といえば事実もっとも奇妙なものであって、大理石ではなく一種の斑岩に刻まれた彫像のようだ。顔や、身体のうち目につく部分は白く、衣裳は石脈のある赤い石で刻まれたローマ彫刻は誰しも知っていることと思う。ところがこの場合は、白いのは衣裳と背景のほうであり、きらきら光る、冷たいその白さは、ところどころにバラの色を浮かべているのだが、一方、顔と身体全体が、情熱に駆られた鉱物の血脈のもとに生き、かつ凝固しているのである。

クラシックとバロックが合流している詩。この作品はあまりにも神秘にみちているので、それは精神をとぎすますのみであって養うことはなく、それに視線を向けるかぎり、数々の不可思議を発見させる。

この『若きパルク』に熱をあげていたファルグは、幾度となくさまざまな友人の家でそれを朗読した。

ー中略ー

私たちがオデオン通りでヴァレリーの会をはじめて催したのは一九一九年のことだった。一九一九年四月十二日、土曜日だった。

私たちは冬のあいだじゅうその会の想を練ったが、実現までに限りない準備が必要だった。ファルグは、いわば前座の講演のなかで《重要なこと》をいう決心をしていた。その会に集まった人々に、彼は、自分がどんな木を燃して暖をとっているのか、またその人たちにも暖をとってもらうつもりでいるかを明らかにするはずだった。実際は、主として彼はエリートとその義務について話したのだった。 私たちのこの会のことを報じた記事のなかでダニエル・アレヴィが言ったように、それはたしかに《活動家》的であり、軍事的でさえあった……まさしく太鼓連打だった!

朗読にあたったのは四人のアマチュアで、俳優ではなかった!ファルグ、軍服をまとったアンドレ・ブルトン(戦争はまだ終わっていなかった)に私、それにジードだった。

ファルグは私にこう言っていた——「絶対にジードにも加わってもらう必要がある。彼ほど見事に読む人はいない』。ジードはこばまなかった。しかしプログラムには名前を出したくないということだった。もし実際に読むにしてもあれこれしかじかの条件が満たされたときに限るというのであった。とりわけ彼を不安にしていたのは彼の喉だった。その喉は実際いまなお……

そういうわけで、印刷されたプログラムには、ファルグの講演のほか、何人かによる朗読が予定されていた。まずファルグ自身が『若きパルク』と『テスト氏との一夜』の断章をいくつか、アンドレ・ブルトンは『夏』、『漕ぎ手』、『アポロンの巫女』の三篇にその鍛えぬかれた声を貸すことになっていたし、私は『曙』と『群柱頌』を選んだ。

単行本に収められておらず、まだ雑誌にも発表されてもいない詩については、タイプ原稿を用意した。ジードが読むはずの『アポロンの巫女』がまさにそうだった。しかし彼の口ぶりからするとあまり望みはもてそうもなかったので、ブルトンに読んでもらうことにしておくほうがいいと判断したのだった。

奇跡のように、ジードは時間通りに顔を見せ、ごくあっさりと彼自身が『アポロンの巫女』を読むことに決めたのだった。のみならず彼は『愛撫』と『惑わすもの』の二篇を追加して私たちを喜ばせた。彼はこの最後の詩を、ジャーナリストたちの言うように《忘れがたい》技巧を駆使して隅々まで見事に表現した。甲高い彼の声は今も私たちの耳に残っている——

《おお曲線、蛇のうねりよ、欺くものの秘密よ。》

彼はこうして——微笑をうかべながら——彼を悪のプリンスと見なしたがっている連中に、食いつきやすい餌を差出しているように思われた。

《アポロンの巫女》の朗読をはじめるまえ、部屋が暗すぎると彼が言ったのを憶えている。明かりは事実、かなり弱々しく天井から落ちかかっているだけだった。懐中電燈の用意はなかったし、そもそもその部屋に差し込みがなかった。文字通り周章狼狽した私は、停電のときに備えて奥の部屋に置いてあった燭台をとりに行った。私が不器用にそれを差出すと、彼は苛立たしげにそれを奪いとった。朗読しながら彼は何度となくその燭台を右から左に、左から右に動かした。鼻の下を通る燭台は、《香の煙に固まった鼻の孔》をもつその巫女にとらわれた彼の顔を下から照らしだした。それはエレウシスの松明かなにかを連想させ、強烈な印象をあたえずにはいなかった。

考えてみると、なんという会だったろう!

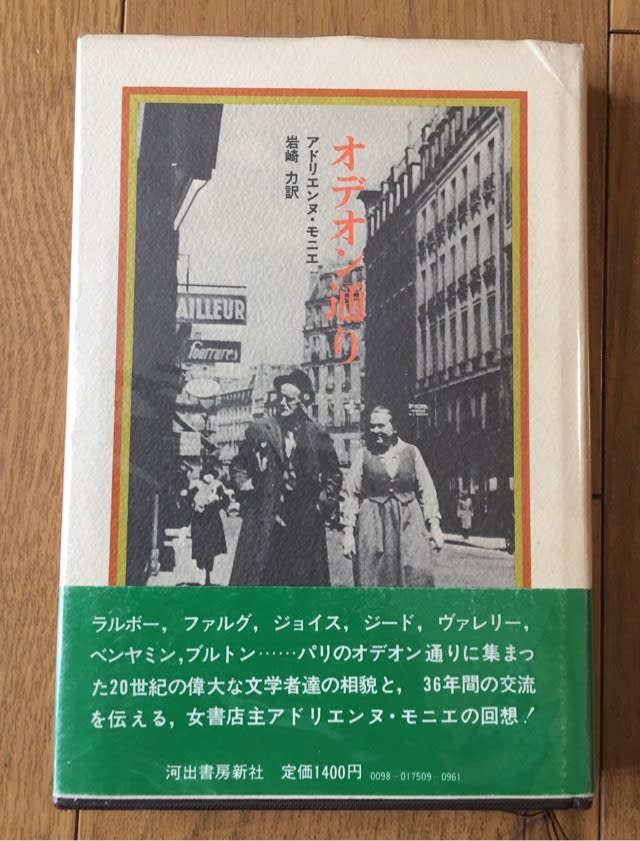

一九四五

オデオン通りのヴァレリー

オデオン通り 著者 アドリエンヌ・モニエ 訳者 岩崎 力

昭和五十年九月初版発行

発行所 (株)河出書房新社 より抜粋

第一部オデオン通り

Ⅴ オデオン通りのヴァレリー

ヴァレリー詩集

世界の詩 17

井澤義雄 訳

昭和39年10月30日初版発行

株式会社 彌生書房

口絵写真/親しき仕種。煙草巻くヴァレリー

ポール・ヴァレリーがはじめてオデオン通りに来てくれたのは一九一七年のことだった。

私の店はまだそのごく初期にあり、開店して二年とたっていなかった。彼に店のことを話したのはファルグだったが、ファルグ自身は一九一六年にはじめて顔をみせたときいらい、すでに古い友人になっていた。

しかしヴァレリーといっしょに来たのはファルグではなかった。何月のことだったかもう覚えていないが、彼を伴ってきたのはポール・プージョーだった。もしかしたら五月、あるいは4月の末、いずれにせよ、その年になってはじめて暖く晴れた日のことだった。

午後早く、彼はまずショーウィンドウーのまえにたちどまり、ともづれとなにか言葉をかわしながら、しばらく外から眺めていた。私はすでに、ショーウィンドウーの眺め方によって、文学者を見分ける術を身に着けていた。ヴァレリーのそれは、それまでの誰よりも慎ましく控えめな眺め方だった。彼は、まるで《操り人形を殺した》人のように眺め入っていたが、それでも目は文学を語っていた。その語り方は実に独特で、その光の質によってというか、……そう、ヴァレリー的精神が私に囁いてくれる言葉を使えば、陰極線によって文学を語っていた。

こうして彼は店のなかに入り、ポール・ヴァレリーと名乗ったのだった。なんという幸福!

自分の目のまえにいる人の重要性を私は十分心得ていた。ファルグから彼の話をしばしば聞かされていたし、《ラ・コンク》や《ル・サントール》に掲載されるあらゆる詩をそらんじているファルグが、あるときこう断言したのだった——「僕たちの最大の詩人はヴァレリーだ。アドリエンヌ、あなたにも僕の言う意味がいずれわかるだろ。知ってるだろう、僕の鼻は(と言いながら彼は自分の鼻に手をやったが)一度も間違ったことがないんだ」。私自身『テスト氏との一夜』を読んでいただけに、彼の言葉はそのまま信じることができた。私はポール・フォールから『ヴェール・エ・プローズ』誌のストックを買いとっていたので、その第四号にのっていた『テスト氏』を好きなだけ読み返すことができたのだった。

このテキストから私の受けた印象は、あらゆる読者のそれと同じだった。つまり魔法使いのようなテキストだという印象。私の感じるところでは、文学作品としておそらく他に類のないこれらの頁以上に強烈な効果を生みだすものはなにもない。深く人々を変えてしまう驚くべき効果。これを読むまえと読んだあとでは、人はもはや同じ人間ではないのである。部族の長(おさ)は、ここで私たちに至高の手ほどきを施してくれる。彼は私たちに一息吹きかけ、額に埃の印を貼りつける。彼の言葉は非常に新しい、しかし、同時に古くもある叡智を表現している。テスト氏は、黒く汚れた大都会の、物悲しげでさも忙しそうな群衆のあいだを歩きまわり(人々はボナールの初期の絵を思い浮かべる)、老子のように語る。

ー中略ー

彼がこうして訪ねてきてくれたのは、『若きパルク』が刊行される直前だったように思われる。いずれにせよ、はじめてヴァレリーに会ったとき、私はその詩を読んでいなかった。しかし、詩人自身がジャン・ロワイエールの家で朗読したのを聞いたアンドレ・ブルトンから話はきかされていた。それは《透明》で《灰色》だとブルトンは言っていた。もっとも彼はその《灰色》なるものにすぐれて高い価値を付与していた。

私家版の詩集を手にしたとき、最初私は熱狂というよりはむしろ恐縮したものだった。

『若きパルク』を私は奇妙な像として見ていたし、今でもそれは変わらない。奇妙といえば事実もっとも奇妙なものであって、大理石ではなく一種の斑岩に刻まれた彫像のようだ。顔や、身体のうち目につく部分は白く、衣裳は石脈のある赤い石で刻まれたローマ彫刻は誰しも知っていることと思う。ところがこの場合は、白いのは衣裳と背景のほうであり、きらきら光る、冷たいその白さは、ところどころにバラの色を浮かべているのだが、一方、顔と身体全体が、情熱に駆られた鉱物の血脈のもとに生き、かつ凝固しているのである。

クラシックとバロックが合流している詩。この作品はあまりにも神秘にみちているので、それは精神をとぎすますのみであって養うことはなく、それに視線を向けるかぎり、数々の不可思議を発見させる。

この『若きパルク』に熱をあげていたファルグは、幾度となくさまざまな友人の家でそれを朗読した。

ー中略ー

私たちがオデオン通りでヴァレリーの会をはじめて催したのは一九一九年のことだった。一九一九年四月十二日、土曜日だった。

私たちは冬のあいだじゅうその会の想を練ったが、実現までに限りない準備が必要だった。ファルグは、いわば前座の講演のなかで《重要なこと》をいう決心をしていた。その会に集まった人々に、彼は、自分がどんな木を燃して暖をとっているのか、またその人たちにも暖をとってもらうつもりでいるかを明らかにするはずだった。実際は、主として彼はエリートとその義務について話したのだった。 私たちのこの会のことを報じた記事のなかでダニエル・アレヴィが言ったように、それはたしかに《活動家》的であり、軍事的でさえあった……まさしく太鼓連打だった!

朗読にあたったのは四人のアマチュアで、俳優ではなかった!ファルグ、軍服をまとったアンドレ・ブルトン(戦争はまだ終わっていなかった)に私、それにジードだった。

ファルグは私にこう言っていた——「絶対にジードにも加わってもらう必要がある。彼ほど見事に読む人はいない』。ジードはこばまなかった。しかしプログラムには名前を出したくないということだった。もし実際に読むにしてもあれこれしかじかの条件が満たされたときに限るというのであった。とりわけ彼を不安にしていたのは彼の喉だった。その喉は実際いまなお……

そういうわけで、印刷されたプログラムには、ファルグの講演のほか、何人かによる朗読が予定されていた。まずファルグ自身が『若きパルク』と『テスト氏との一夜』の断章をいくつか、アンドレ・ブルトンは『夏』、『漕ぎ手』、『アポロンの巫女』の三篇にその鍛えぬかれた声を貸すことになっていたし、私は『曙』と『群柱頌』を選んだ。

単行本に収められておらず、まだ雑誌にも発表されてもいない詩については、タイプ原稿を用意した。ジードが読むはずの『アポロンの巫女』がまさにそうだった。しかし彼の口ぶりからするとあまり望みはもてそうもなかったので、ブルトンに読んでもらうことにしておくほうがいいと判断したのだった。

奇跡のように、ジードは時間通りに顔を見せ、ごくあっさりと彼自身が『アポロンの巫女』を読むことに決めたのだった。のみならず彼は『愛撫』と『惑わすもの』の二篇を追加して私たちを喜ばせた。彼はこの最後の詩を、ジャーナリストたちの言うように《忘れがたい》技巧を駆使して隅々まで見事に表現した。甲高い彼の声は今も私たちの耳に残っている——

《おお曲線、蛇のうねりよ、欺くものの秘密よ。》

彼はこうして——微笑をうかべながら——彼を悪のプリンスと見なしたがっている連中に、食いつきやすい餌を差出しているように思われた。

《アポロンの巫女》の朗読をはじめるまえ、部屋が暗すぎると彼が言ったのを憶えている。明かりは事実、かなり弱々しく天井から落ちかかっているだけだった。懐中電燈の用意はなかったし、そもそもその部屋に差し込みがなかった。文字通り周章狼狽した私は、停電のときに備えて奥の部屋に置いてあった燭台をとりに行った。私が不器用にそれを差出すと、彼は苛立たしげにそれを奪いとった。朗読しながら彼は何度となくその燭台を右から左に、左から右に動かした。鼻の下を通る燭台は、《香の煙に固まった鼻の孔》をもつその巫女にとらわれた彼の顔を下から照らしだした。それはエレウシスの松明かなにかを連想させ、強烈な印象をあたえずにはいなかった。

考えてみると、なんという会だったろう!

一九四五