先日のことだが竹刀剣道をやらない剣術家と議論になった。

親しい同士だからお互いに遠慮は無い。

彼は主張する。

剣道は当てっこでスピードとタイミングだけであり、

そもそも軽過ぎる竹刀稽古では実戦(刀での斬り合い)に役立たない。

剣道はスピードとタイミングで勝負するものではないのは言うまでも無いが、

確かに日本刀を扱ったことも無く、形稽古も適当にやっている剣道家に、

いきなり刀を持たせて「戦え」と言っても戦えないだろう。

少なくとも日本刀を腰に指し、抜いて打突し、納刀まで出来るよう稽古しないと駄目だろう。

そこまで稽古出来たなら、実戦に投入させても充分に戦力になり得ると考える。

毎日のように稽古をしている剣道家の体力は半端では無い。

真夏でも真冬でも、素肌に剣道着だけで重い防具を身に付け、

連続して1時間程度は激しく稽古しているのが普通だ。恐ろしくタフなのだ。

それに、まさか真剣勝負で、いきなり面に飛び込んだりはしない。

もし屋外なら、当然、慎重に歩み足を使って戦うというのが普通であろう。

打つ場所にしても、決められた打突部位を外しても良いのなら楽なものだ。

面=面を含む両肩の間、小手=拳から肩まで、胴=脇から太腿そして臑(すね)まで、

突き=顔から胸そして腹まで、と考えたら良いだけの話だ。

私なら相手の前拳をひたすら狙って撃つだろう。

馬鹿でも無いかぎり、状況に応じた戦い方をするものだ。

そして構え合ったら間合いを取って、ともかく防ぐことに徹する。

間合いや、打つ(斬る)気や機を読むのは剣道家の得意とするところだ。

剣先で相手の刀に触れ、間合いを取って相手の打ち気を殺し、

時として間を詰めて攻め、探り、押えたり弾いたり、

打つかと思えばすっと下がって相手を翻弄する。

やがては相手は疲れきってしまう。気力も萎えてくる。

技の数では無い。気力体力で勝る者こそ実戦に強い。

余裕を持って対峙し、隙を見い出し、突くか斬るかしてしまえば事は済む。

こちらが優位なら、戦わなくてもお互いに刀を納めれば争いごとも起きぬ。

(そしてこの不戦こそが剣道の極意なのである)

剣道家は実戦でも充分に強いと信じる。

【以下余談】

私の竹刀の重さは鍔を付けて570g、長さは刃部で86.9cm。

手持ちの刀を計ると、重さは1165g、長さは刃部で74.2cm。

竹刀は真っ直ぐなので比較的長く感じる。

この刀でも小手打ちや面打ちは出来る。

力は必要だが、それぐらいの筋力は鍛えたいものだ。

高校生のような刺し面は論外だが、左拳をわずかに上げた打ち(斬り込み)なら、

手の内の作用だけでもかなり強く面を打ち破ることは出来るのである。

これは昔、疑問に思って数多く竹や藁束を切った経験による。

刀の握りと竹刀の握りは違うと言う。

竹刀は左手の小指を半掛けするのが普通である。

しかし相手が子供なら鍔まで両手をずらして使うこともある。

特に違和感は無い。慣れれば普通に使える。

刀を持ったなら自然と刀の握り方になって馴染んでしまうだろう。

そして実戦になれば振り上げて斬ることはほとんど無いと思う。

試し切りのように大きく斬るような場面は実戦では少ないと思う。

先に相手に技を出させ、そこを小さく切落とすことが多くなると思う。

ただし剣道家も日本刀の扱い方は必須である。

抜刀や納刀が出来ない事は恥ずかしい事だと思わなければならない。

剣道家は模擬刀で構わないから充分に稽古して扱いに慣れて欲しい。

剣術の問題は馴れ合い稽古になることだ。

技を覚えても理合まではなかなか理解出来ないことが多い。

剣術の技は「後の先」が多い。

ならば仕方は「打方が技を出そうとする機会とは?」を追求して欲しい。

剣術の形は、基本的には打方が技を出さなければ形は成立しないのだが、

なぜ仕方が構えているところへ打方が打っていけるのか?

仕方には何らかの隙(=誘い)が無ければ打方は掛かっていくことは出来ない。

この隙(=誘い)こそが剣術の極意では無いかと個人的に思うのである。

「相手を引き出す技術」が仕方に身に付いてなければ剣術は成り立たないのである。

(逆に言えば「隙を作って(隙を見い出し)打ち込む技術」も大切なのである)

これは本当に難しい。相手によって反応が違い、奥の深い部分だ。

そして打方は、本当に打つ(斬る)間と気持ちで技を出しているか?も重要だ。

打っても当たらない遠間から、ただ習慣的に打ちに出ているばかりでは稽古にならない。

仕方の技量に合わせて、真剣な一撃を繰り出さなければ稽古にはならない。

これらが出来ていなければ剣術稽古など踊りと同じだろうと思う。

日本刀の柄の握りについては、

試し切りに徹した人は、時に両拳をくっつけて日本刀を握ることが多い。

これは両手のブレが少なくなり刃筋が安定するからである。

斬る事に徹する人は悪くは無いのだが、剣術の技、特に返し技のキレは悪くなる。

両拳を離して柄を握っても、くっつけた時と同じように斬れないと駄目なのである。

私の場合は日本刀の柄を握る際、左手小指の半掛けはしないが一杯に握る。

これで斬ることも返すことも出来るように稽古すべきだと思っている。

(未完につき、修正、加筆、別筆することがあります)

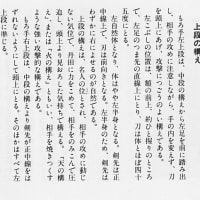

(高野山、六角経蔵、1月28日撮影、SONY-NEX-6、f4、1/160秒、ISO=100、35mm焦点距離35、画質補正)

剣道は実戦で役立つ 剣道は実戦で強い 剣道と日本刀

親しい同士だからお互いに遠慮は無い。

彼は主張する。

剣道は当てっこでスピードとタイミングだけであり、

そもそも軽過ぎる竹刀稽古では実戦(刀での斬り合い)に役立たない。

剣道はスピードとタイミングで勝負するものではないのは言うまでも無いが、

確かに日本刀を扱ったことも無く、形稽古も適当にやっている剣道家に、

いきなり刀を持たせて「戦え」と言っても戦えないだろう。

少なくとも日本刀を腰に指し、抜いて打突し、納刀まで出来るよう稽古しないと駄目だろう。

そこまで稽古出来たなら、実戦に投入させても充分に戦力になり得ると考える。

毎日のように稽古をしている剣道家の体力は半端では無い。

真夏でも真冬でも、素肌に剣道着だけで重い防具を身に付け、

連続して1時間程度は激しく稽古しているのが普通だ。恐ろしくタフなのだ。

それに、まさか真剣勝負で、いきなり面に飛び込んだりはしない。

もし屋外なら、当然、慎重に歩み足を使って戦うというのが普通であろう。

打つ場所にしても、決められた打突部位を外しても良いのなら楽なものだ。

面=面を含む両肩の間、小手=拳から肩まで、胴=脇から太腿そして臑(すね)まで、

突き=顔から胸そして腹まで、と考えたら良いだけの話だ。

私なら相手の前拳をひたすら狙って撃つだろう。

馬鹿でも無いかぎり、状況に応じた戦い方をするものだ。

そして構え合ったら間合いを取って、ともかく防ぐことに徹する。

間合いや、打つ(斬る)気や機を読むのは剣道家の得意とするところだ。

剣先で相手の刀に触れ、間合いを取って相手の打ち気を殺し、

時として間を詰めて攻め、探り、押えたり弾いたり、

打つかと思えばすっと下がって相手を翻弄する。

やがては相手は疲れきってしまう。気力も萎えてくる。

技の数では無い。気力体力で勝る者こそ実戦に強い。

余裕を持って対峙し、隙を見い出し、突くか斬るかしてしまえば事は済む。

こちらが優位なら、戦わなくてもお互いに刀を納めれば争いごとも起きぬ。

(そしてこの不戦こそが剣道の極意なのである)

剣道家は実戦でも充分に強いと信じる。

【以下余談】

私の竹刀の重さは鍔を付けて570g、長さは刃部で86.9cm。

手持ちの刀を計ると、重さは1165g、長さは刃部で74.2cm。

竹刀は真っ直ぐなので比較的長く感じる。

この刀でも小手打ちや面打ちは出来る。

力は必要だが、それぐらいの筋力は鍛えたいものだ。

高校生のような刺し面は論外だが、左拳をわずかに上げた打ち(斬り込み)なら、

手の内の作用だけでもかなり強く面を打ち破ることは出来るのである。

これは昔、疑問に思って数多く竹や藁束を切った経験による。

刀の握りと竹刀の握りは違うと言う。

竹刀は左手の小指を半掛けするのが普通である。

しかし相手が子供なら鍔まで両手をずらして使うこともある。

特に違和感は無い。慣れれば普通に使える。

刀を持ったなら自然と刀の握り方になって馴染んでしまうだろう。

そして実戦になれば振り上げて斬ることはほとんど無いと思う。

試し切りのように大きく斬るような場面は実戦では少ないと思う。

先に相手に技を出させ、そこを小さく切落とすことが多くなると思う。

ただし剣道家も日本刀の扱い方は必須である。

抜刀や納刀が出来ない事は恥ずかしい事だと思わなければならない。

剣道家は模擬刀で構わないから充分に稽古して扱いに慣れて欲しい。

剣術の問題は馴れ合い稽古になることだ。

技を覚えても理合まではなかなか理解出来ないことが多い。

剣術の技は「後の先」が多い。

ならば仕方は「打方が技を出そうとする機会とは?」を追求して欲しい。

剣術の形は、基本的には打方が技を出さなければ形は成立しないのだが、

なぜ仕方が構えているところへ打方が打っていけるのか?

仕方には何らかの隙(=誘い)が無ければ打方は掛かっていくことは出来ない。

この隙(=誘い)こそが剣術の極意では無いかと個人的に思うのである。

「相手を引き出す技術」が仕方に身に付いてなければ剣術は成り立たないのである。

(逆に言えば「隙を作って(隙を見い出し)打ち込む技術」も大切なのである)

これは本当に難しい。相手によって反応が違い、奥の深い部分だ。

そして打方は、本当に打つ(斬る)間と気持ちで技を出しているか?も重要だ。

打っても当たらない遠間から、ただ習慣的に打ちに出ているばかりでは稽古にならない。

仕方の技量に合わせて、真剣な一撃を繰り出さなければ稽古にはならない。

これらが出来ていなければ剣術稽古など踊りと同じだろうと思う。

日本刀の柄の握りについては、

試し切りに徹した人は、時に両拳をくっつけて日本刀を握ることが多い。

これは両手のブレが少なくなり刃筋が安定するからである。

斬る事に徹する人は悪くは無いのだが、剣術の技、特に返し技のキレは悪くなる。

両拳を離して柄を握っても、くっつけた時と同じように斬れないと駄目なのである。

私の場合は日本刀の柄を握る際、左手小指の半掛けはしないが一杯に握る。

これで斬ることも返すことも出来るように稽古すべきだと思っている。

(未完につき、修正、加筆、別筆することがあります)

(高野山、六角経蔵、1月28日撮影、SONY-NEX-6、f4、1/160秒、ISO=100、35mm焦点距離35、画質補正)

剣道は実戦で役立つ 剣道は実戦で強い 剣道と日本刀

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます