長井長正先生の師は吉田誠宏だが、ネットで調べてもなかなか出てこない。

たまたま、廣畑研二著「水平の行者 栗須七郎」に、

吉田誠宏の記述があることをネットの検索で知り古本を取り寄せてみた。

コトバンク(

https://kotobank.jp/)より

栗須七郎 くりす-しちろう

1882-1950 大正-昭和時代の解放運動家。

明治15年2月17日生まれ。小学校代用教員をへて逓信省の職員となる。

日露戦争に看護兵として従軍。大正4年差別事件をおこした故郷和歌山県の村長を辞任においこむ。

11年全国の創立に参加,中央委員をつとめた。

昭和25年1月21日死去。67歳。自伝に「水平の行者」。

廣畑研二著「水平の行者 栗須七郎」

第二節 細田剣堂と撃剣修行(133-134頁より抜粋)

------------------------------

生駒山麓に道場を構え悠々自適の日々を送っている吉田誠宏が、若き日、堀正平とともに道具一式を担いで武者修行の旅に出たのは、明治四十年のことだった。北陸をまわったのち宇都宮の矢田貝弥三郎をたずね、水戸・東武館に立ち寄ったあと上京して有信館を訪れている。(30頁)

この思い出話をわたしが聞いたのは、亡くなる二年前である。生駒山麓の氏の自宅を取材でたずねたときで、それが数回目の訪問だった。(中略)氏は水平運動に共鳴してみずからも差別と闘ったり、この地に施療院をかまえて独自の施術で多くの重症結核患者を救ったり、剣道の精神を実社会で生かそうとつとめた人物だった。段位称号に目の色を変えている昨今の剣道家たちとは生き方を異にした。(231頁)堂本昭彦「中山博道有信館」

吉田誠宏は、剣術家として剣道界では知られた人物である。しかし、水平運動との関わりはまったく知られていない。吉田は、1920年代前半期に、大阪芦原警察署の剣道教師をしていたこともあるので、と水平運動の情報を早くから知り得る立場にあったといえる。また、吉田が武者修行のために「有信館」を訪れた時期は、栗須が「有信館」に通った時期とも重なる。さらに、後年「水平道舎」の書生となった鄭承博は、生駒山麓の仙人のような剣術家について記憶していた。栗須がこの仙人を訪問するときに、生駒山に同行したことがあるというのである。ただし、現時点ではこれ以上のことは分かっていない。生駒山麓の施療院とはいかなるものであったのか、吉田の水平運動との関わりはいかなるものであったのか、生駒の仙人は吉田誠宏であったのか、光を当てるべき人物とその思想と行動は、未だ発掘されていないのではないだろうか。

------------------------------

文中の「生駒山麓の氏の自宅」の場所は、現在の東大阪市善根寺の山よりである。

聖和道場という剣道場とご自宅があった。(今は剣道場としては使われていない)

生駒山麓の施療院とは「孔舎衙健康道場」のことで、

現在は、近鉄石切駅近くに「パンドラの丘」として跡地が残る。

吉田誠宏先生の私設の結核療養所の跡地で下に詳細がある。

吉田誠宏先生について(2018年11月16日)

https://blog.goo.ne.jp/kendokun/d/20181116/

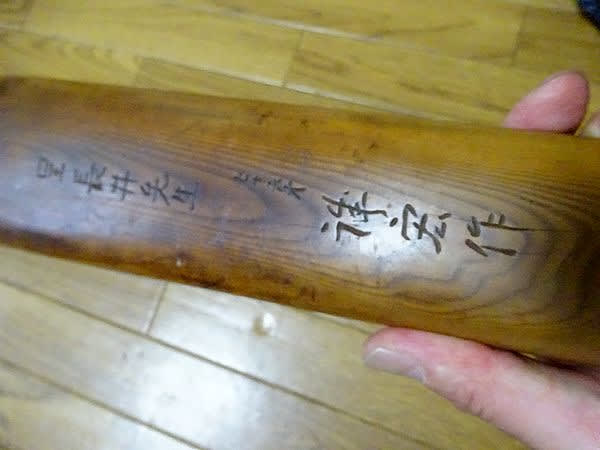

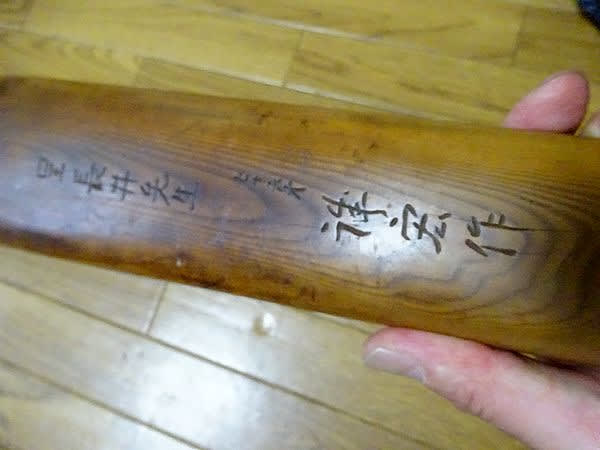

全国武者修行記念と彫りこまれた木刀(昨日のブログにある素振用の木刀のこと)は

長正館に伝わって現在、私が保管している。

(この木刀についてはいずれまた紹介します)

「全国武者修行記念」とある。

「呈長井先生」とある。長井先生とは長正館の創立者、長井長正範士八段である。

その下に「七十六才 誠宏作」とある。

奈良の宝蔵院流のホームページにも、

西川源内先生が吉田誠宏先生のことを述べらているので、

せっかくなので、ここに紹介しておきます。

https://hozoin.jp/060201nishikawa.html

「西川、あまり強くなるなよ」と吉田誠宏先生にはよく注意されていました。より抜粋

------------------------------

生駒山ふもとの吉田誠宏先生のもとに稽古に行くようになったのは、川崎重工業に入ったころだったかその前からだったか、ちょっとと記憶が定かではありません。先生の聖和道場はできていないころです。稽古は近くの公民館を借りて行なわれていました。古賀先生、宮崎茂三郎先生など京阪神地区の先生方が多くいらっしゃっていましたね。掘正平先生もお見かけしました。誠宏先生は武徳会講習科の出身ですが、教員養成所二期生の堀先生とはほほ同期にあたり、親しかった。そんなことから堀先生もときどき顔を出されていたようです。

風呂たき兼雑用係が私の役割でしたが、大先生がたのお世話をすることが嬉しく、毎回、ほとんど欠かさず通っていました。

いろんな先生から稽古をいただきました。誠宏先生ですか? もちろんです。当時、私は、当たる盛りというか、とにかく打てばぽかぽか当たるんです。ところが稽古が終わって挨拶にいくと「西川、あんまり強くなるなよ」と先生はおっしゃる。毎回、そうです。強くなるなとは、いったいどういうことなんだ……。そのころの私は、機会とみたらすかさず打たなければいけないと思っていました。ですから誠宏先生のおっしゃる深い意味は解るはずもありません。しかし何度となく言われているうち、さすがに少し考えるようになりました。

先生は、相手の心が動かないところでいくら打っても、それは当てようとするだけの無理な打ちでしかない、相手の心を動かし、そこを打つ、それが理合にかなった剣道の打ちである、理合を考えて稽古をしなさい、と言っておられたのです。理合にかなった稽古というのは心の問題が大きなウエイトを占めています。その心を先生は「強くなるなよ」という言葉で説かれていたのです。

理解するまで多くの時間を要しました。一、二年? いや、もっとです。

私は仕事で出張するときは剣道具を担いで出かけ、行ったさきざきで稽古をしていました。およそ全国を廻ったといってもいいでしょう。東京では必ず妙義道場へ出向き、持田盛二先生や佐藤卯吉先生に稽古を頂戴しました。講談社の野間道場が再開されてからはもちろんそちらの朝稽古に参加しました。このような点の稽古の集積が私の剣道修行でもあったというわけです。

出張から帰ってくると、日曜日にはまた誠宏先生のところで稽古です。理合の重要さが少し解ってきたころでしょうか、先生に稽古をお願いすると、今度はさっぱり打てなくなりました。いくら攻めても先生の心を動かすことができず、したがって打つべき機会が見出せないのです。それどころか、こちらの心の動きが先生の心にすべて映っているらしく簡単に打たれてしまう。結局、掛かり稽古から、打ち込み、切り返しの稽古になっていました(笑)。年齢ですか? そのころ私は、まだ40歳にはなっていなかったと思います。ええ、ですから私が心の問題を真剣に考えるようになったのはずっと早いころからです。

柳生の正木夜道場で行なわれていた中堅指導者講習会、私はあの講習会の講師を第7回から30年以上にわたって務めました。主として心の問題を取り上げて指導しましたが、どうしたわけか講習生は乗ってこなかった。なぜだろう、と考えました。理由は講師と講習生の年齢の差にあったようです。何人かは熱心に聞いていました。心の問題に気がつけば剣道が一段とむずかしくなり、同時に奥深さも面白さも新たになります。講習会で興味を示したその何人かがどんな剣道に変わったか、できるなら見てみたいものですね。

------------------------------

調べるにつけ、吉田誠宏先生の生き方、人生観、

剣道に対しての姿勢がわかってきたように思うのである。

(この項、未完につき、追記、書き換えの可能性あります)