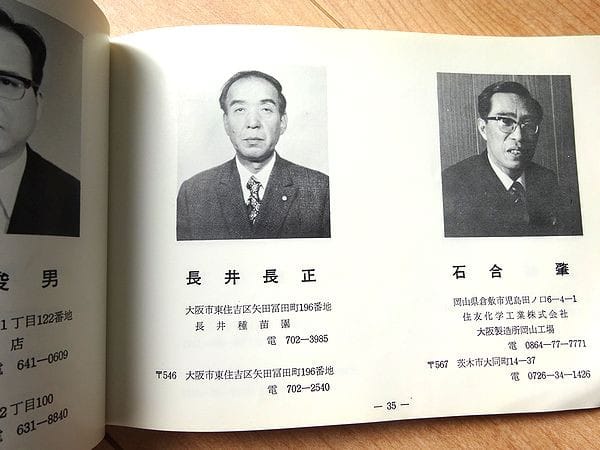

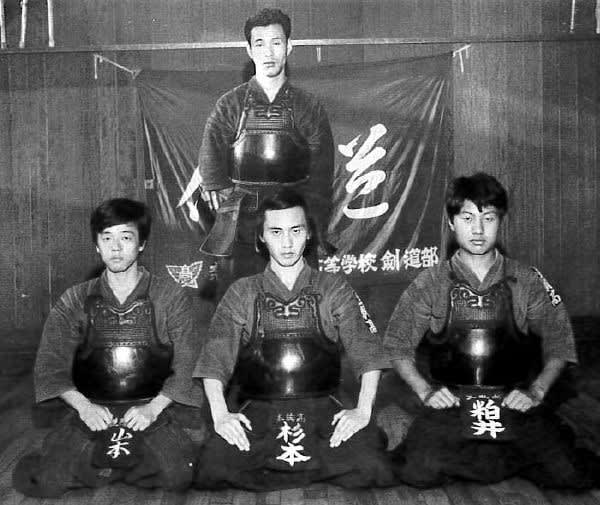

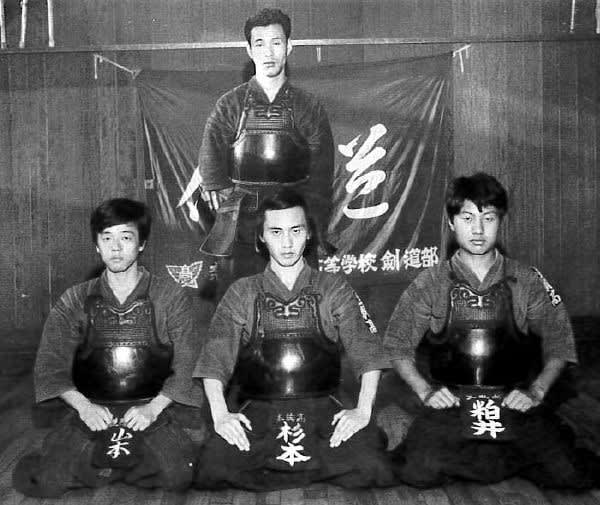

(1974年の卒業アルバムより)

私は生駒高校の3年間、剣道部に属していた。

当時は森田健作の「俺は男だ」のテレビドラマが人気の時代で、

剣道部に入部する者も多く20名近くの新入部員がいた。

稽古は週に4回だった記憶がある。曜日は憶えていない。

(森田健作主演、1971年から1972年にかけて放映されたテレビドラマ)

全員が未経験で、正門下の崖上の駐車場に並んで町並みを見下ろし、

竹刀を持って構えて「メーン、コテェー、ドォー」と発声したのを覚えている。

(私は小学校時代に少しだけ経験していたがほぼ未経験と言って良い)

胴着袴のまま竹刀を持って往馬神社まで走るのが新入部員の特訓だった。

先輩は3年生に車谷、2年生に水野、吉田、朝町の計4人だった。

「俺は男だ」に憧れて入部しただけの大多数は厳しい稽古に耐え切れず、

次から次へと辞めていき、最終的に残ったのは私を入れて3人だけだった。

思い出-1

1年生の夏休みに「奈良警察に出稽古に行け」と言われ、

何もわからないまま一人で出かけてシゴかれ死にそうになった。

どうやら紹介も何もないままだったようだ。

思い出-2

生駒町が生駒市になり、生駒市民体育祭第一回の剣道の部に出場したが、

出場したのは生駒高校の剣道部だけで、審判も会場係も何も無く、

指定された体育館で、試合のようなものをやった記憶がある。

それでもメダルと賞状が出たが、私は下位で参加賞だけだった。

体育館は、生駒市民体育館だとずっと思っていたが、

生駒市民体育館は昭和51年に開館とあるので違うようだ。

あれは一体どこだったんだろう。

思い出-3

夏季練習の初日に道場に行くと私以外の1年生は誰も来なかった。

2年生の3人だけが居て「なぜ他の者は来ないのだ?」と言われたが、

さあ・・知りません・・とボソボソ答えたらさあ大変。

真夏の道場で3人相手、きっちり10分ずつ30分の休みの無い懸かり稽古をつけられた。

あれほどふらふらになった稽古は今まで経験したことが無い。

思い出-4

「水は飲むな」が普通の時代で、2時間ほどの稽古中に水分補給は出来なかった。

途中で反吐を吐いて倒れる者、泣き出す者もいた。みんな辞めていった。

稽古が終わると水をヤカンに入れるのが新入部員の役目だが、

率先して汲みに行き冷たいウォータークーラの水を飲んだ。

面倒なのでヤカンには普通の水道水で水増しして戻った。

思い出-5

2年生になって1年生が10人ほど入ってきた。

さあて、しごいてやろうと思っていたら、

小学校から剣道をやっていた者がいて私の腕ではとうてい適わない。

先輩風を吹かしたいのにとうとう最後まで出来なかった。

思い出-6

中学校は柔道部だったので、隣の柔道部に剣道着のままで稽古に参加したことがある。

高校は締め技があるので私は簡単に負けてしまったが楽しかった。

思い出-7

顧問の吉田先生は剣道四段で、教えるというより憂さ晴らしに来るような感じだった。

懸かっていくと「そんなんあっか!」の繰り返しでボカボカ打たれ足を叩かれた。

何の指導も無かった。「いつか仕返ししてやろう」と密かに思っていた。

吉田先生は今も剣道を続けているのだろうか?

一度お手合わせ願いたいものだ。

※「そんなんあっか」=「それでは駄目ですよ」

思い出-8

同級生3人(杉本、山本、粕井)のうち、杉本が部長になり二段を取った。

当時の高校生では二段が最高で、私と山本は初段。

部長の杉本はスポーツ万能で剣道も滅法強かった。

「大阪の清風高校に奈良出身の松田というすごい強い一年生がいるらしい」

と3年生の春に部長の杉本から聞いたが、それが今の松田勇人範士八段である。

思い出-9

夏、休憩時間中に胴着と袴を脱ぎ捨て隣の水泳部のプールに飛び込んだ。

涼むつもりで50メートルを泳いで稽古に戻ったが疲れ果てて稽古にならない。

水泳はたいへん疲れるものだとわかった。

思い出-10

2年生の時に袴を忘れて道場に掛かっていた朝町先輩の袴を借りた。

臭いし、かなり汚れていて気持ち悪かったが我慢して着用した。

あとでお礼にいくと「あの袴、洗ったことが無いねん」と言われた。

それから数年間、ひどいインキンに苦しめられた。

人の袴など、洗濯したてで無い限り借りるものでは無い。

思い出-11

ともかく小遣いが少なく竹刀の破損が何より困った。

部員全員が同じで、割れた竹刀を削って、ビニールテープなど巻いた。

今では考えられないような修理方法だが当時はそれが普通だと思っていた。

思い出-12

地稽古を待つ間、立つことは許されず蹲踞姿勢で待つのが恒例だった。

疲れて踵を下ろし便所座りなどしようものなら竹刀が飛んできた。

自分の番が来て立てるのが嬉しかった。蹲踞姿勢はキツイ。

以上、こんなものかな?

-------------

恐ろしかった水野泰嗣先輩は、

奈良西少年剣道クラブ(奈良西警察署)で指導されている。

総じて3年間、稽古には不熱心だったと思う。

生徒会や勉強だと、何だかんだと言い訳をして休んでいた。

もっと熱心に稽古してたらあとの剣道人生は大きく変わったのだろう。

剣道を辞めなかったのは他のスポーツが出来ないから。

ただ、大学では剣道部に入らなかった。

大学は部活に入ると4年間で卒業は出来ないとの噂を聞いたから。

それに大学の稽古についていける自信が無かったから。

社会人になって剣道を再開し、だらだらと今に至っている次第。

2016年12月15日に関連記事あり

曽祖父・粕井秋五郎(かすいあきごろう)

https://blog.goo.ne.jp/kendokun/d/20161215/

----------------------

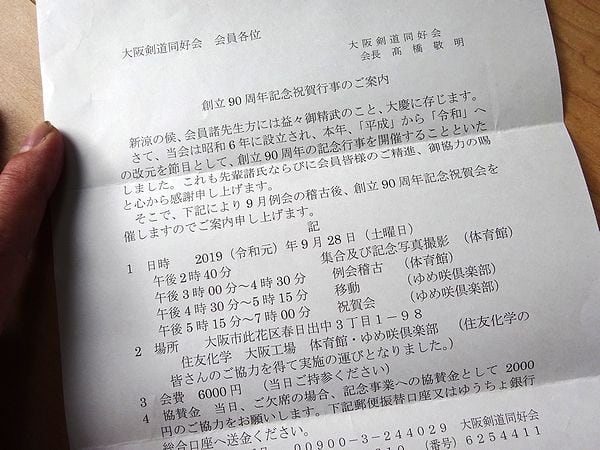

【2019年11月15日追記】

2年上の車谷健三先輩が亡くなっていた。

奥様からの喪中はがきが届いて知ったのだ。

車谷先輩は、格好良くて強くて我々1年生からしたら神様のような人だった。

卒業後も剣道は続けられ、洞川剣道クラブ五心会の代表をされていた。

洞川温泉の名水「ごろごろ水」の製造販売もされていた。

2016年10月に洞川温泉に旅行に行った時、

偶然、車谷先輩にお会いしてお話出来たことも懐かしい。

洞川温泉(2016年10月1日)

https://blog.goo.ne.jp/kendokun/d/20161001/

車谷先輩はまだ65才か66才。亡くなるにはあまりに早過ぎる。

事故かご病気だったのかはわからないが、本当に残念で悲しい。

先輩、心よりご冥福をお祈りいたします。

----------------------

【2020年5月11日追記】 関連記事書きました。

生駒高校剣道部(昭和45年、奈良中央武道場前の写真)2020年5月11日

https://blog.goo.ne.jp/kendokun/d/20200511/