「水彩風景スケッチの会」の皆さんと19日、昭和記念公園に行った。

紅葉を楽しむため人出も多かったが、じゃまにならない場所に腰を下ろしスケッチを楽しんだ。

この日は欲張って3枚のラフスケッチを描き、帰宅してすぐ手を入れるつもりが風邪をひき手間取った。

この絵は西立川口からちかい「水鳥の池」の奥の方の風景。

「日本庭園の紅葉が素晴らしい」と聞いたが、遠いので3枚とも「水鳥の池」周辺だった。

(あと2枚は次回掲載)

このプラタナスの紅葉は前に描いたことがあるが、素晴らしかった。

「水彩風景スケッチの会」の皆さんと19日、昭和記念公園に行った。

紅葉を楽しむため人出も多かったが、じゃまにならない場所に腰を下ろしスケッチを楽しんだ。

この日は欲張って3枚のラフスケッチを描き、帰宅してすぐ手を入れるつもりが風邪をひき手間取った。

この絵は西立川口からちかい「水鳥の池」の奥の方の風景。

「日本庭園の紅葉が素晴らしい」と聞いたが、遠いので3枚とも「水鳥の池」周辺だった。

(あと2枚は次回掲載)

このプラタナスの紅葉は前に描いたことがあるが、素晴らしかった。

11月の「風景・水彩スケッチの会」の作品展に野外スケッチの作品とあわせ、写真を見て描いたこの水彩ペン画を出す。

イタリアはローマ、フィレンツェ、ヴェネツィアは現地でスケッチしたことがあるが、

この絵のシチリアの町チェファルーは行ったことがない。

が、写真を提供してくれた先生が認めてくれたので、雰囲気は出ていると思っている。

中央線立川駅から南武線に乗り換え、西国立駅から矢川緑地公園へ。

近くの谷保にもきれいな湧き水の川があるが、矢川も湧き水がすてきだった。

矢川が流れる湿地、草叢と雑木が混在する風景は、ここが東京だということを忘れさせてくれた。

善福寺公園は昨年2月に枯れた葦が映える池の様子をスケッチした。

今回はその反対側の池の弁天堂の屋根がちょっと覗いているところでこの絵を描いた。

まだ暑いからかボートに乗る人もほとんどいない、静かな公園だった。

東京・丸の内のビル街は明治27年、イギリスのJ・コンドルによる赤レンガの三菱1号館の建築から始まったといわれる。

老朽化のため1968年に解体されたものが2010年に復元され、以降美術館として親しまれている。

美術館の企画展を見に行ったときに建物や中庭など絵にしたいと思ったがスケッチの準備がなかった。

この絵は(暑くて丸の内まで出かける気力がなく)数年前の写真をもとに描いた。

(このスケッチは2008年8月6日)

昨日、長崎の平和祈念式典をテレビで見て田上市長の訴えに共鳴し安倍首相の態度に怒りながら、初めて長崎の爆心地を訪ねた当時のことを思い出した。定かでない記憶を確かめるため古いアルバム帳から数枚の写真を見つけた。大学生だった1958年の秋、大学生協連の全国理事会が宮崎大学で開催され、それに参加した帰途に長崎と広島に立ち寄った。私と北大の河村、東北大の小室など同連合会常任理事5人で、「どうせ各駅停車の夜行列車乗り継ぎの旅だから」と企画したものだった。

写真は長崎、爆心地公園の浦上天主堂の被爆遺壁の脇で。現在の平和公園はこの爆心地の先に整備が進められ、シンボルの平和祈念像も3年前には製作されていたはずだが、記憶も写真もない。被爆した浦上天主堂を広島の原爆ドームのように遺産として平和公園に移して保存せよという世論に対し、教会や市長が反対(アメリカもそれを支持)するといった論議があり、当時はまだ決着していなかった。なお、いまは爆心地公園という呼び方はなく、平和公園の一部となっている。

長崎、爆心地公園の「原子爆弾落下中心碑」まえにて。前列向かって左・河村征治さん(のちコープさっぽろ理事長)、右・小室満男さん(のち東北大生協専務)。5人はこのあと長崎大学の自治会を訪ね「生協を設立し、厚生施設を充実させる必要性」を訴えた。合わせて宿泊費を持たない生協活動家のために学生寮に一泊させることも求めた。この切実な要求が認められ、5人は無事に次の広島に向かった。

広島でも長崎同様に平和公園を訪ね、広島大学では自治会幹部に会い、生協づくりの話し合いをした。学生寮に泊まった記憶はないが、多分お世話になったのだと思う。3年前の1955年、初めての原水爆禁止世界大会が開かれた広島の平和公園と原爆ドームは長崎に比べ我々に大きな感銘を与えるものとして整備されていた。

大学生協連は1957年の大会で運動路線「3つの柱」を確立し、その一つに「平和と民主主義」をかかげており、学生運動の中で原水爆禁止の運動も広がりつつある時期であった。大学生協も日本原水協の提唱する原水禁運動への取り組みに着手し、その後の60年安保闘争などの経験をするなかで独自の位置づけがされていくこととなった。

私個人は地域生協に携わっていた70年代終わりから日本生協連の幹部、役員だった80年代、90年代とヒロシマ、ナガサキは毎年のように訪れることになった。1958年に大学生協連は法人化総会を持ち、59年に認可されて今年は60年の記念事業を予定しているという。同時期から生協に関わり続けた私の生協歴と、原水禁・平和活動との関わりも60年を超えることになった。古い写真を見ながらの感慨はふかい。

7月末の土曜スケッチの会は井之頭公園だった。井之頭池から旧神田上水の流れが始まるが、

この絵は公園から離れて最初の夕焼け橋のちかくで描いた。百日紅の赤が良かった。

吉祥寺駅のある市街地からは公園や神田川はかなり低いところにあり、この絵のように坂道も多い。

2枚目のスケッチとして井之頭池も描いたが、蚊にやられて「ここまで」になった。

ー水彩画「伊東漁港」-

東京・杉並の大学生協会館で第14回虹遊会展が開かれている(7月3日~10日)。

毎年、同会館で開催される大学生協友の会総会に合わせて開催されており、

今回も6日開催の友の会の皆さんに鑑賞していただいた。15人のメンバーが23点出展。

かしょうも「伊東漁港」と「中国杭州・龍門古鎮」(水彩・ペン)を出展した。

かしょうの「伊東漁港」

展示会場の大学生協会館のロビー

今回の注目作品は藤岡武義さんの油彩画「中国広村の古民家群」、練馬区美術展で館長賞を受賞した作品。

藤岡さんは「次は区長賞を」とがんばっており、他のメンバーの励みになっている。

<睡蓮とあじさいと>

6月末の土曜スケッチの会は小平のあじさい公園だった。案内役を兼ねてのスケッチだったが、途中からの雨で中断。

駅前のレストランで残念会をやって解散したが、その時の絵に手を入れ、何とか絵にしました。

<千本松と富士山>

絵の仲間のK君の車で沼津港に行き、水門タワーの上から千本松と富士を描いた。

そのまえに若山牧水記念館に寄って、牧水が詩歌と酒を愛したようにここの千本松の風景を愛し、

その保存に尽力したことを知った。富士はたまたま機嫌があまり良くなく全貌を見せなかったが、

それがまたよくて、牧水が好きだった姿ではないかと思った。

6月12日から恒例の「グループM」の作品展が開かれます。私も水彩の風景画を3点出します。

国分寺駅から近い司画廊ですが、お立ち寄りいただければ嬉しいです。

ー鷹の道と国分寺ー

風景スケッチの会で武蔵国分寺公園の南にある「鷹の道」に行った。国分寺崖線の湧き水が出る「真姿の池」周辺では以前スケッチしたので、今回は国分寺に挑戦。私の生まれた佐渡の真野町には佐渡国分寺があり、国分寺市と真野町は姉妹提携の関係ということもあり、この国分寺には何回か来ている。8世紀に建立された国分寺は鎌倉時代の分倍河原の合戦で消滅、現国分寺は新田義貞によって再建されたと云われる。境内には万葉植物園があり160首の和歌と植物が楽しめる。鷹の道の散策にきた人たちが立ち寄っていた。

この先に真姿の池がある

お鷹の道、この先で野川と合流する

ーたてもの園の大川邸ー

4月末、土曜スケッチのメンバーと小金井公園に行きスケッチした。

たてもの園では何回か描いており、今回は入口にある大川邸に挑戦。

テラスの席に人物がいるのが面白くて始めたが、団体客も増えてスケッチは中断し、自宅で仕上げた。

写真は高橋是清邸、ツツジ山、帰路の多摩湖自転車ロードの風景。

ー四谷・外堀の上智大側から迎賓館をー

3月の土曜スケッチの例会で四ツ谷に行った。外堀の桜はまだ3分咲きだったので、

上智大グランドと中央線、丸の内線の電車を眺めながら迎賓館を描いた。

現地ではダーマ―トでのスケッチだったが、

迎賓館がうまくいかずペンで描き直した。

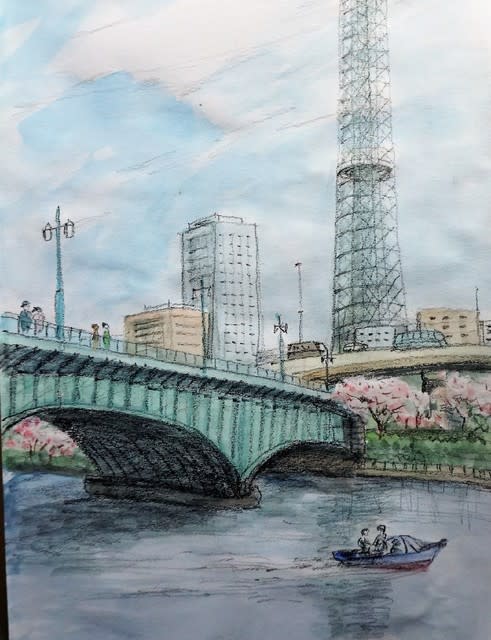

虹遊会の春のスケッチは昨年の上野公園に続き、今年は隅田公園の桜。駒形橋から吾妻橋、言問橋、桜橋まで隅田川の両堤は花見客でにぎわっていた。このスケッチは言問橋と桜とスカイツリー。描いてから一杯飲んだが、飲む前から線がふらついているのは周りのせい。

絵のメンバーは堤の桜の下で乾杯。その後立ち寄った牛島神社のある隅田公園の桜がよかった(写真)。

花見のための大型船が人気のようだった。

スケッチ展「多摩を訊ねる」に出展

東京ガスミュージアムのスケッチ展に昨年5月の作品「空堀川」を出品した。ガスミュージアムは我が家から徒歩7分と近いこともありほぼ毎年出展しており、今回は8日に始まり21日まで。会場が狭いので後期が26日から3月10日。昨日の朝、我が家の近くの雪は少なかったが写真になったので、会場のガスミュージアムの赤レンガの建物も期待したのですが、雪は解けていました。