立証。

動力ユニット整備のためマイクロエース製京成3600形モハ3606芝山色(3618F-2)が入場した。

3618F-2はM1車のランボード波打現象修正を図ったばかりである。

既に芝山3600形モハ3606(3618F-1)の動力ユニット整備を終え次の整備対象編成に挙がっていた。

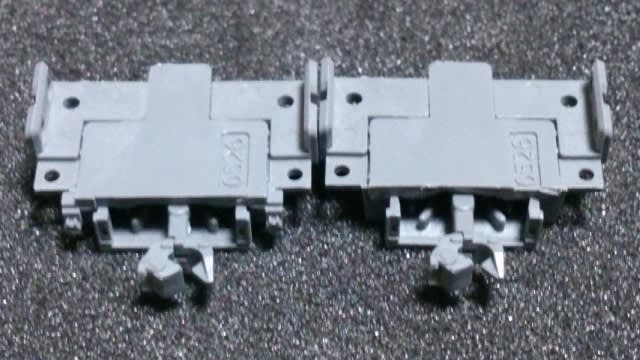

京成3600形モハ3606 芝山色(3618F-2)。

全所有編成のマイクロエース製動力ユニット整備も残り僅かまで来ている。

3618F-2の整備を敢えて先延ばしする理由は無い。

むしろ気になる現象が常時現れており早期解消を図る。

4編成が在籍する京成3600形グループは比較的動力ユニット状態の良い個体が多かった。

一番の外れは今回入場するモハ3606(3618F-2)で回着整備時に導電板研磨を施した記録が残っている。

入工中のモハ3606。

出場後は起動電流が低下し4編成では扱い易い存在だった。

ところが経年と共に加速度が下がり始めた。

しかも走行開始直後だけに発症し時間が経過すると快調に戻る。

この様な症状を持つ編成は3618F-2に限られ疑問に思っていた。

一時的な加速度低下でモーター周りは問題無いと思われる。

原因をFS-513動力台車に定め作業を開始した。

酸化が抑えられていた導電板。

動力ユニットを分解すると予想以上に輝く導電板が確認出来た。

回着整備の施工内容が余りに乏しく詳細が判らない。

研磨後にクリーナーでの拭き上げを行ったとしか記されておらず何で磨いたのかさえ掴めなかった。

ただ施工は正しかった模様で経年劣化は極めて少なかった。

3618F-2の出場は2016年5月ながら導入が遅れただけで製造からの経年は他編成と変わりない。

約2年を迎える導電板だが状態の良かったモハ3606(3618F-1)に劣っていないと思う。

3500形3520F更新車現行仕様(3520F-3)から本格的に動力ユニット整備を回着整備項目に加えた。

それ以前に導電板研磨を施工したモハ3606(3618F-2)がこの状態であれば現状の整備方法を継続しても構わないだろう。

油脂付着の欠片も無かったモーター軸。

但し導電板は一部に指紋痕が残り詰めの甘さが見られた。

ラプロス#4000で再研磨を施し完全に消去している。

クリーナーでの拭き上げを終えてもクロスは殆ど汚れず程度の良さを現していた。

不具合は無いと思えたモーター周りだったが念のため単独駆動試験を行った。

やはり試験は不要だったと思えるほどスムーズに回転する。

モーター軸への油脂付着も無く極めて良好だった。

注油も見送りモーター周りの整備はあっさりと終えている。

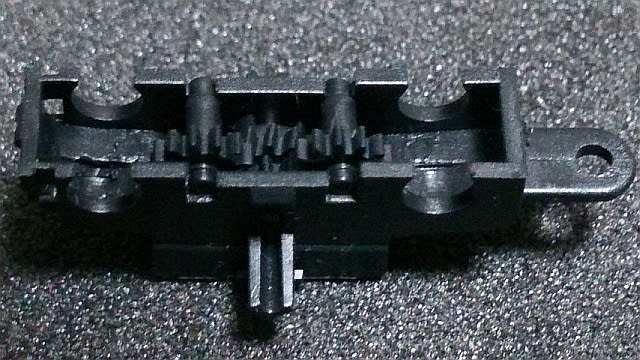

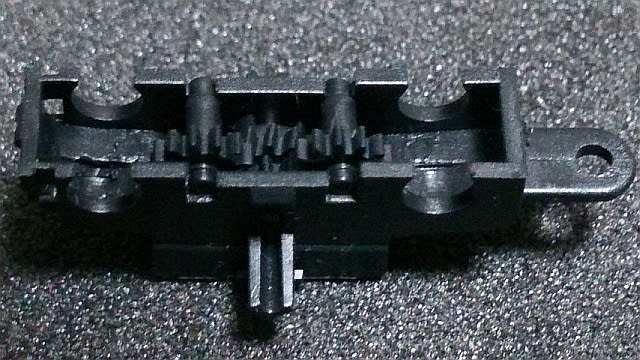

純正グリスが残るFS-513動力台車(上野寄)。

加速度低下の要因はFS-513動力台車に絞られた。

回着時は白塊こそ無かった一方でギア谷が埋まるほど純正グリスが投入されていたらしい。

この頃の整備は純正グリスを残す方式でギア類の完全清掃やタミヤ製グリス添加を行っていなかった。

分解まで行いながらも肝心な項目が欠けていた。

撤去したFS-513動力台車は純正グリスの煌めきが目立ち導電板とは逆の状態が露わになっている。

ギア軸を覆う純正グリス(成田寄)。

FS-513動力台車を分解すると更に回着整備の拙さが露呈した。

ギア類の谷底は純正グリスで埋まっており到底清掃した気配が感じられない。

小ギアは軸を包むように純正グリスが残り大ギアと接触している。

ここで初期起動時の加速度が上がらない大凡の原因が判った。

劣化して粘度が高まった純正グリスはギアの摺動抵抗となる。

走行時間と共に熱を帯びて抵抗が下がり症状を発しなくなる図式だと思われる。

何れにせよ純正グリスは全て除去するため整備完了後直ぐに結果が出るだろう。

クリーナープールを用いた動軸ギア清掃(成田寄)。

ギア谷への純正グリス残滓が多くギア類は全てクリーナープールに浸けた。

久し振りに動軸ギア用クリーナープールも登場し粘度の高い純正グリスを溶解させている。

手作業では手に負えない状態で極細綿棒と歯ブラシでは作業が捗らなかったと思う。

クリーナープールから引き揚げたギア類はFS-513動力台車組立までの間に3度歯ブラシを当てた。

各部位へ装着の都度行い噛み合わせの状況を確認している。

脱脂が完了したギアボックス一式(上野寄)。

ギア類がクリーナープールに浸かっている時間を利用しギアボックスの純正グリス除去を施した。

綿棒へ多分にクリーナーを含ませ大ギア用センターピン取付孔内部にも確実に浸透させている。

スパイラルギア一式も併せて脱脂を進めFS-513動力台車の組み立てに戻った。

前途の通りギアの噛み合わせ具合を何度も確かめた。

徐々に嵌合部品が増えても回転が重くなる気配は無い。

確証は無かったものの症状改善は間違いないと予想出来た。

整備を終えたFS-513動力台車(成田寄)。

組み上がったFS-513動力台車は上野寄,成田寄ともエアーダスターを吹くだけで車輪が回転する。

この時点で余計な摺動抵抗はほぼ無くなったと言える。

ギア類へタミヤ製グリスを塗布し動力ユニットを組み立てた。

研磨済の導電板だったため台枠にFS-513動力台車を装着すると整備を施した雰囲気は殆ど感じられない。

従来の動力ユニット整備とは異なる印象で仕上がりを迎えた。

組立を待つ動力ユニット。

恒例の津川洋行製ホイールクリーナーでの踏面清掃を行い動力ユニット整備は全工程を完了した。

踏面清掃は低速域に限られるが初期起動時に於ける加速度低下は起きなかった。

3618F-2独自の症状は当初予測した通りだと言えよう。

試験走行でもスムーズな加速を見せモハ3606は竣工となった。

モハ3606(3618F-1)の整備から然程期間を開けずに3618F-2が再出場している。

3618F-1の加速度低下も純正グリス除去で改善された。

同様の措置に近いモハ3606(3618F-2)の施工だったが2つの手応えを得られている。

1つは導電板研磨方法が間違いで無かった事である。

他にも方策はあると思われるが現在ではラプロス式で十分対処出来ていると思う。

もう1つは導電板状態が起動電流の鍵を握るとの考えが大方当たっていた事だった。

3600形グループでは3618F-2だけ起動電流がやたらと低かった。

これも回着整備で導電板の研磨を行ったためだろう。

過去の整備施工例から百発百中ではないものの少なからず効果があると証明されたに近い。

3520F-3以後の出場編成は入場周期を長めに取っても不具合発生確率は低いと予想する。

逆に回着整備での入念な仕上げを心掛けたい。

動力ユニット整備のためマイクロエース製京成3600形モハ3606芝山色(3618F-2)が入場した。

3618F-2はM1車のランボード波打現象修正を図ったばかりである。

既に芝山3600形モハ3606(3618F-1)の動力ユニット整備を終え次の整備対象編成に挙がっていた。

京成3600形モハ3606 芝山色(3618F-2)。

全所有編成のマイクロエース製動力ユニット整備も残り僅かまで来ている。

3618F-2の整備を敢えて先延ばしする理由は無い。

むしろ気になる現象が常時現れており早期解消を図る。

4編成が在籍する京成3600形グループは比較的動力ユニット状態の良い個体が多かった。

一番の外れは今回入場するモハ3606(3618F-2)で回着整備時に導電板研磨を施した記録が残っている。

入工中のモハ3606。

出場後は起動電流が低下し4編成では扱い易い存在だった。

ところが経年と共に加速度が下がり始めた。

しかも走行開始直後だけに発症し時間が経過すると快調に戻る。

この様な症状を持つ編成は3618F-2に限られ疑問に思っていた。

一時的な加速度低下でモーター周りは問題無いと思われる。

原因をFS-513動力台車に定め作業を開始した。

酸化が抑えられていた導電板。

動力ユニットを分解すると予想以上に輝く導電板が確認出来た。

回着整備の施工内容が余りに乏しく詳細が判らない。

研磨後にクリーナーでの拭き上げを行ったとしか記されておらず何で磨いたのかさえ掴めなかった。

ただ施工は正しかった模様で経年劣化は極めて少なかった。

3618F-2の出場は2016年5月ながら導入が遅れただけで製造からの経年は他編成と変わりない。

約2年を迎える導電板だが状態の良かったモハ3606(3618F-1)に劣っていないと思う。

3500形3520F更新車現行仕様(3520F-3)から本格的に動力ユニット整備を回着整備項目に加えた。

それ以前に導電板研磨を施工したモハ3606(3618F-2)がこの状態であれば現状の整備方法を継続しても構わないだろう。

油脂付着の欠片も無かったモーター軸。

但し導電板は一部に指紋痕が残り詰めの甘さが見られた。

ラプロス#4000で再研磨を施し完全に消去している。

クリーナーでの拭き上げを終えてもクロスは殆ど汚れず程度の良さを現していた。

不具合は無いと思えたモーター周りだったが念のため単独駆動試験を行った。

やはり試験は不要だったと思えるほどスムーズに回転する。

モーター軸への油脂付着も無く極めて良好だった。

注油も見送りモーター周りの整備はあっさりと終えている。

純正グリスが残るFS-513動力台車(上野寄)。

加速度低下の要因はFS-513動力台車に絞られた。

回着時は白塊こそ無かった一方でギア谷が埋まるほど純正グリスが投入されていたらしい。

この頃の整備は純正グリスを残す方式でギア類の完全清掃やタミヤ製グリス添加を行っていなかった。

分解まで行いながらも肝心な項目が欠けていた。

撤去したFS-513動力台車は純正グリスの煌めきが目立ち導電板とは逆の状態が露わになっている。

ギア軸を覆う純正グリス(成田寄)。

FS-513動力台車を分解すると更に回着整備の拙さが露呈した。

ギア類の谷底は純正グリスで埋まっており到底清掃した気配が感じられない。

小ギアは軸を包むように純正グリスが残り大ギアと接触している。

ここで初期起動時の加速度が上がらない大凡の原因が判った。

劣化して粘度が高まった純正グリスはギアの摺動抵抗となる。

走行時間と共に熱を帯びて抵抗が下がり症状を発しなくなる図式だと思われる。

何れにせよ純正グリスは全て除去するため整備完了後直ぐに結果が出るだろう。

クリーナープールを用いた動軸ギア清掃(成田寄)。

ギア谷への純正グリス残滓が多くギア類は全てクリーナープールに浸けた。

久し振りに動軸ギア用クリーナープールも登場し粘度の高い純正グリスを溶解させている。

手作業では手に負えない状態で極細綿棒と歯ブラシでは作業が捗らなかったと思う。

クリーナープールから引き揚げたギア類はFS-513動力台車組立までの間に3度歯ブラシを当てた。

各部位へ装着の都度行い噛み合わせの状況を確認している。

脱脂が完了したギアボックス一式(上野寄)。

ギア類がクリーナープールに浸かっている時間を利用しギアボックスの純正グリス除去を施した。

綿棒へ多分にクリーナーを含ませ大ギア用センターピン取付孔内部にも確実に浸透させている。

スパイラルギア一式も併せて脱脂を進めFS-513動力台車の組み立てに戻った。

前途の通りギアの噛み合わせ具合を何度も確かめた。

徐々に嵌合部品が増えても回転が重くなる気配は無い。

確証は無かったものの症状改善は間違いないと予想出来た。

整備を終えたFS-513動力台車(成田寄)。

組み上がったFS-513動力台車は上野寄,成田寄ともエアーダスターを吹くだけで車輪が回転する。

この時点で余計な摺動抵抗はほぼ無くなったと言える。

ギア類へタミヤ製グリスを塗布し動力ユニットを組み立てた。

研磨済の導電板だったため台枠にFS-513動力台車を装着すると整備を施した雰囲気は殆ど感じられない。

従来の動力ユニット整備とは異なる印象で仕上がりを迎えた。

組立を待つ動力ユニット。

恒例の津川洋行製ホイールクリーナーでの踏面清掃を行い動力ユニット整備は全工程を完了した。

踏面清掃は低速域に限られるが初期起動時に於ける加速度低下は起きなかった。

3618F-2独自の症状は当初予測した通りだと言えよう。

試験走行でもスムーズな加速を見せモハ3606は竣工となった。

モハ3606(3618F-1)の整備から然程期間を開けずに3618F-2が再出場している。

3618F-1の加速度低下も純正グリス除去で改善された。

同様の措置に近いモハ3606(3618F-2)の施工だったが2つの手応えを得られている。

1つは導電板研磨方法が間違いで無かった事である。

他にも方策はあると思われるが現在ではラプロス式で十分対処出来ていると思う。

もう1つは導電板状態が起動電流の鍵を握るとの考えが大方当たっていた事だった。

3600形グループでは3618F-2だけ起動電流がやたらと低かった。

これも回着整備で導電板の研磨を行ったためだろう。

過去の整備施工例から百発百中ではないものの少なからず効果があると証明されたに近い。

3520F-3以後の出場編成は入場周期を長めに取っても不具合発生確率は低いと予想する。

逆に回着整備での入念な仕上げを心掛けたい。