僕らはそれに抵抗できない 「依存症ビジネス」のつくられかた

アダム・オルター (著), 上原 裕美子 (翻訳)

生き物の本能にも根差したものだとは思うのですが人間というのは非常に依存しやすいものだと思います。古くはモノの収集から麻薬、アルコール、ギャンブル、性癖、TVといった古典的なものから近年ではスマホ、インスタ、ネットフリックス、

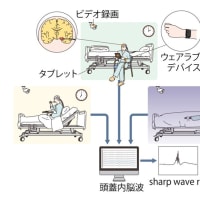

スマートウォッチ、ゲーム、メールチェック、SNS など・・・ そして健康にいいと信じている持久性のスポーツ(ランニングなど)も非常に依存性が強いと感じます。 ここ数十年でいうと特徴はテクノロジーが依存症を利用してビジネスとして利用としようとしている傾向が明確になってきたことだと思います。 iPadを売り込んだジョブスが自分の子供にタブレットを使わせなかったり、Wiredの編集長などIT業界の大物の多くが子供にはデジタルデバイスを与えない、もしくは制限しているという事実は何を意味するのか? つまりは「自分のさばく商品でハイになるな」という麻薬売人の原則を示しているのではという示唆です。 こういった行動嗜癖というのは昔のギャンブル、アルコールなど物質依存であれば非常にわかりやすかったものがスマホなど日常的に使う道具まで浸透してきたことで分かりにくく、そして巧妙に、そして指摘されても言い訳もしやすくなっています。

スマートウォッチ、ゲーム、メールチェック、SNS など・・・ そして健康にいいと信じている持久性のスポーツ(ランニングなど)も非常に依存性が強いと感じます。 ここ数十年でいうと特徴はテクノロジーが依存症を利用してビジネスとして利用としようとしている傾向が明確になってきたことだと思います。 iPadを売り込んだジョブスが自分の子供にタブレットを使わせなかったり、Wiredの編集長などIT業界の大物の多くが子供にはデジタルデバイスを与えない、もしくは制限しているという事実は何を意味するのか? つまりは「自分のさばく商品でハイになるな」という麻薬売人の原則を示しているのではという示唆です。 こういった行動嗜癖というのは昔のギャンブル、アルコールなど物質依存であれば非常にわかりやすかったものがスマホなど日常的に使う道具まで浸透してきたことで分かりにくく、そして巧妙に、そして指摘されても言い訳もしやすくなっています。

特徴として

1、行動が容易であり、魅力的な目標があること(メールの受信箱を空にすること)

2、ランダムな頻度で報われること(いいねや参考になった等)

3、段階的に進歩向上していく感覚があること(歩数の目標達成等)

4、徐々に難易度を増していくタスクになっていること(ゲーム難易度、ターゲット設定など)

5、解消したいが解消しきれない緊張感があること(SNSのフィードバックなど)

6、強い社会的繋がり(ゲームのコミュニティ、フォロワー、SNS)

2、ランダムな頻度で報われること(いいねや参考になった等)

3、段階的に進歩向上していく感覚があること(歩数の目標達成等)

4、徐々に難易度を増していくタスクになっていること(ゲーム難易度、ターゲット設定など)

5、解消したいが解消しきれない緊張感があること(SNSのフィードバックなど)

6、強い社会的繋がり(ゲームのコミュニティ、フォロワー、SNS)

スマホはあらゆるものの更新を伝える道具になっており、ある意味便利なのですが見方を変えれば道具に指図されている、操られているようにも見えます。 ポータルサイトのニュースなどではその人の嗜癖に合わせてニュースの表示がされるようになってきており・・・それはますます様々な意見というのを封印してしまう方向に向かっていくことにつながります。そして何よりそういったことが出来るということは人間を扇動するのも比較t系簡単になってきたと言うこととも言えます。100のいいね情報があればその人の属性がほぼわかる時代になってきているということで・・・ますます危険になっているように思います。 もちろん技術そのものが悪いわけでなく利用する側の問題ではあるのですが・・・

だからと言ってスマホのない生活にはなかなか戻れそうにありません。こういった連鎖を防ぐには依存症になりそうな自分を客観的に観察し、他の報酬活動に切り替えるか物理的に環境を変えてしまって絶つしかないように思います(スマホを寝室に持ち込まないとか、アプリそのものを削除してしまうとか…) 実際日本の中には隔離した環境においてスマホ依存を解消したりした例などが紹介されています。