店長、管理職に当たらず=権限店内のみ残業代命じる-マクドナルド敗訴・東京地裁 (時事通信) - goo ニュース

日本マクドナルドが店長を管理職扱いにして残業代を認めないのは違法として、埼玉県内の直営店店長高野広志さん(46)が約1300万円の未払いの残業代と慰謝料などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は28日、直営店店長について「管理監督者には当たらない」と述べ、残業代など計約750万円の支払いを命じた。 直営店店長は全国で約1700人。チェーン店展開で同じような経営形態をとるファストフード店やコンビニエンスストアにも影響を与えそうだ。 斎藤巌裁判官は直営店店長について(1)アルバイトの採用権限はあるが、将来、店長などに昇格する社員を採用する権限がない(2)一部の店長の年収は、部下よりも低額(3)労働時間に自由がない-などと指摘。「経営方針などの決定に関与せず、経営者と一体的立場とは言えない」と述べた。

この裁判では、マクドナルドの直営店の店長が第41条 労働時間等に関する規定の適用除外の2項にある「監督若しくは管理の地位にある者」に該当するのかどうか争われました。日本マクドナルドは、まだまだ争うようですが、でも僕は当然の判決だとは思います。諦め悪いよ、ドナルドくんたら

今回の判断と類似の判決は、たくさんあります。特段、珍しい判決ではないのです。この判決に対して、経団連会長は次のように見解を述べたようです。

今回の判断と類似の判決は、たくさんあります。特段、珍しい判決ではないのです。この判決に対して、経団連会長は次のように見解を述べたようです。(労働時間等に関する規定の適用除外)第41条 この章、第六章及び第六章の二で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。

一 別表第一第六号(林業を除く。)又は第七号に掲げる事業に従事する者

二 事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者

三 監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの

管理職の解釈はまちまち=マクドナルド判決で-経団連会長 (時事通信) - goo ニュース

日本経団連の御手洗冨士夫会長は28日の記者会見で、東京地裁が日本マクドナルド店長を管理職に当たらないとして、残業代などの支払いを命じた判決について、「管理職の考え方は業種、会社によってまちまちだ」と述べた。一方で「一般的に規則とか判例に照らし、管理職と認められない者は、当然、従業員として処遇すべきだ」とも語った。

行政通達では、「管理監督者の一般的判断基準」【昭和22年9月13日基発17号、昭和63年3月14日、基発第150号】は次の通りとされています。法第41条第2号に定める「監督若しくは管理の地位にある者」とは、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものである。具体的な判断にあたっては、下記の考え方によられたい。

(1)原則

法に規定する労働時間、休憩、休日等の労働条件は、最低基準を定めたものであるから、この規制の枠を超えて労働させる場合には、法所定の割増賃金を支払うべきことは、すべての労働者に共通する基本原則であり、企業が人事管理上あるいは営業政策上の必要等から任命する職制上の役付者であれば全てが管理監督者として例外的取扱いが認められるものではないこと。

(2)適用除外の趣旨

これらの職制上の役付者のうち、労働時間、休憩、休日等に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限って管理監督者として法41条による適用の除外が認められる趣旨であること。従って、その範囲はその限りに、限定しなければならないものであること。

(3)実態に基づく判断

一般に、企業においては、職務の内容と権限等に応じた地位(以下「職位」という。)と経験、能力等に基づく格付(以下「資格」という。)とによって人事管理が行われている場合があるが、管理監督者の範囲を決めるにあたっては、かかる資格及び職位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様に着目する必要があること。

(4)待遇に対する留意

管理監督者であるかの判定にあたっては、上記のほか、賃金等の待遇面についても無視しえないものであること。この場合、定期給与である基本給、役付手当等において、その地位にふさわしい待遇がなされているか否か、ボーナス等の一時金の支給率、その算定基礎賃金等についても役付者以外の一般労働者に比し優遇措置が講じられているか否か等について留意する必要があること。なお、一般労働者に比べ優遇措置が講じられているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるものではないこと。

(5)スタッフ職の取扱い

法制定当時には、あまり見られなかったいわゆるスタッフ職が、本社の企画、調査等の部門に多く配置されており、これらスタッフの企業内における処遇の程度によっては、管理監督者と同様に取扱い、法の規制外においても、これらの者の地位からして特に労働者の保護に欠けるおそれがないと考えられ、かつ、法が監督者のほかに、管理者も含めていることに着目して、一定の範囲の者については、同法41条第2号外該当者に含めて取り扱うことが妥当であると考えられること。

簡単にまとめると、☆労務管理について経営者と一体的な立場にある、☆勤務態様が労働時間などの規制に馴染まない、☆その地位にふさわしい待遇がなされている、とかなりの権限と自由裁量と待遇の人で、皆さんのまわりの残業代を払って貰えず、労働組合にも加入させて貰えない扱いの、課長さん、課長補佐さん、次長さん、係長さん、調査役さん、室長さん、店長さん、副店長さん、所長さん、副所長さんなんかは、どうですか?「偽」装管理職ではないですか?社労士の中でも「人件費(残業代)を減らすために管理者を量産しろ!」ってコンサルしてる人も居ますもんねえ・・・σ(--#)アタマイターッ

で、昨夜飲んだくれて家に帰ってきて、風呂上がりにビールを飲もうと思ってふと見たらかっぱえびせんがあったので、なんとなく久しぶりに牛乳を掛けて食べたくなった。タップリの牛乳を掛けたかっぱえびせんをスプーンで潰しながら、ほのかに塩味の付いた牛乳を染み込ませつつ・・・やっぱり美味しいよ

で、昨夜飲んだくれて家に帰ってきて、風呂上がりにビールを飲もうと思ってふと見たらかっぱえびせんがあったので、なんとなく久しぶりに牛乳を掛けて食べたくなった。タップリの牛乳を掛けたかっぱえびせんをスプーンで潰しながら、ほのかに塩味の付いた牛乳を染み込ませつつ・・・やっぱり美味しいよ ね!騙されたと思ってやってみて!美味しいんやから!

ね!騙されたと思ってやってみて!美味しいんやから!

「パソコンのUSBにさすと、一生懸命腰を振ります。一度挿したら、もう止まらない!!」R-18指定のセクハラ玩具

「パソコンのUSBにさすと、一生懸命腰を振ります。一度挿したら、もう止まらない!!」R-18指定のセクハラ玩具 これを俺はどないしろっちゅうねん

これを俺はどないしろっちゅうねん って言いながら、今朝、職場でみんなで大笑いしながら遊びましたが・・・なにか?

って言いながら、今朝、職場でみんなで大笑いしながら遊びましたが・・・なにか? 三種類あるようです・・・けっして携帯メモリーではありません・・・ただただ腰振るだけです・・・

三種類あるようです・・・けっして携帯メモリーではありません・・・ただただ腰振るだけです・・・ でも取扱説明書には「本製品を1時間以上使用しないでください。故障の原因になります。」って書いてある。彼のスタミナは1時間が限界のようだ・・・

でも取扱説明書には「本製品を1時間以上使用しないでください。故障の原因になります。」って書いてある。彼のスタミナは1時間が限界のようだ・・・

」です。会社に雇われるとき、採用されてから正社員になるまで、「試雇期間」などと呼ぶお試し採用が有ったりします。その時の身分は、「準社員」であったり「パートやアルバイトの扱い」であったりしますね。そしてそのまま一定の期間を超えて労使互いに問題がなければ(ほとんどは雇う側の判断だけですが)、正社員に切り替えてもらいます。その時に問題になるのが、「6箇月間継続勤務」の起算日ですね。法律の条文では、その起算日は「雇入れの日から」となっています。その解釈に関して、労働基準監督署の通達(昭63・3・14基発150)では「継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり・・・」としていて、具体的には、☆定年退職による退職者を引き続き嘱託などとして再採用している場合(退職手当を支給した場合も含む)、☆

」です。会社に雇われるとき、採用されてから正社員になるまで、「試雇期間」などと呼ぶお試し採用が有ったりします。その時の身分は、「準社員」であったり「パートやアルバイトの扱い」であったりしますね。そしてそのまま一定の期間を超えて労使互いに問題がなければ(ほとんどは雇う側の判断だけですが)、正社員に切り替えてもらいます。その時に問題になるのが、「6箇月間継続勤務」の起算日ですね。法律の条文では、その起算日は「雇入れの日から」となっています。その解釈に関して、労働基準監督署の通達(昭63・3・14基発150)では「継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきものであり・・・」としていて、具体的には、☆定年退職による退職者を引き続き嘱託などとして再採用している場合(退職手当を支給した場合も含む)、☆ 会社でも、学校でも、相撲部屋でも

会社でも、学校でも、相撲部屋でも

で始まった「働きマン」、面白いっすね~

で始まった「働きマン」、面白いっすね~

)、たいがいの会社はヤバいでしょ

)、たいがいの会社はヤバいでしょ

秋やなあ

秋やなあ そして昨日は、福田内閣が発足しました。注目(←社労士としてね)の厚生労働大臣は、舛添要一さんが留任です。解散があるとすれば、来年かなって噂されていますから、今年の社労士試験合格した人の合格証書はおそらく舛添さんの名前が書いてありますね。別に舛添さんが好きってわけではないけど、僕の時の「坂口さん」よりは羨ましいかも。個人的には「菅直人さん」の時代が一番羨ましい。

そして昨日は、福田内閣が発足しました。注目(←社労士としてね)の厚生労働大臣は、舛添要一さんが留任です。解散があるとすれば、来年かなって噂されていますから、今年の社労士試験合格した人の合格証書はおそらく舛添さんの名前が書いてありますね。別に舛添さんが好きってわけではないけど、僕の時の「坂口さん」よりは羨ましいかも。個人的には「菅直人さん」の時代が一番羨ましい。

なんでこのタイミングなんだろう・・・

なんでこのタイミングなんだろう・・・ もうほんと、おぼちゃまくんの考えることには、一般人には計り知れないものがあるわ・・・

もうほんと、おぼちゃまくんの考えることには、一般人には計り知れないものがあるわ・・・

お店は高槻市にある

お店は高槻市にある 持って帰った二人、あんまり芋は飲まないそうだったのでほんとは自分が持って帰りたかったのですが・・・

持って帰った二人、あんまり芋は飲まないそうだったのでほんとは自分が持って帰りたかったのですが・・・

実際には最低補償額(自動変更対象額・年齢階層別の最低限度額)があるから、もうちょっとちゃんと補償して貰えますが、少なくてもアルバイトの方が本業よりはるかに給料安いことの方が多いんで、下手したら生活が破綻するかも

実際には最低補償額(自動変更対象額・年齢階層別の最低限度額)があるから、もうちょっとちゃんと補償して貰えますが、少なくてもアルバイトの方が本業よりはるかに給料安いことの方が多いんで、下手したら生活が破綻するかも 、しみじみ秋だなあって

、しみじみ秋だなあって 」って感じながら歩いていて、ほぼ駅までもうすぐってところで重大な忘れ物に気が付いた

」って感じながら歩いていて、ほぼ駅までもうすぐってところで重大な忘れ物に気が付いた 太陽

太陽 の日差しは厳しく・・・汗だくでした、もう朝からクタクタになりました・・・

の日差しは厳しく・・・汗だくでした、もう朝からクタクタになりました・・・

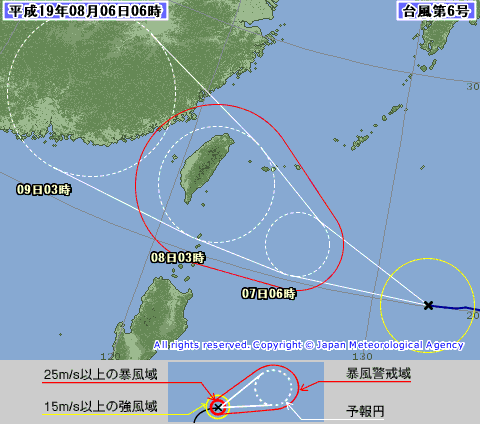

今回のは日本にはあまり影響が無さそうですね。でも沖縄など南西諸島では爆発しそうです

今回のは日本にはあまり影響が無さそうですね。でも沖縄など南西諸島では爆発しそうです 6号のアジア名は、「パブーク」。う~ん、いじりにくい・・・

6号のアジア名は、「パブーク」。う~ん、いじりにくい・・・ そして今日は、広島に原爆が投下された日です。土曜日から「原水禁世界大会広島大会」が開催されていて、うちの組合からも執行委員1名を派遣していました。今日も暑い原爆の日となりました。

そして今日は、広島に原爆が投下された日です。土曜日から「原水禁世界大会広島大会」が開催されていて、うちの組合からも執行委員1名を派遣していました。今日も暑い原爆の日となりました。

かっちょいー

かっちょいー

がんばれー

がんばれー 、自分の意見を加えてレポートを。

、自分の意見を加えてレポートを。 の方が速いわ!もう1回話して!」と言い出して、携帯片手に俺の喋っていることを超高速で打ち込んでいった。

の方が速いわ!もう1回話して!」と言い出して、携帯片手に俺の喋っていることを超高速で打ち込んでいった。