彦根鳥居本の関の民俗空間の考察

◆長谷川

古代律令三関とよばれる福井県

敦賀市疋田には関の前なる小字

が存在し注目に値すると思われ

る。疋壇城址には「小丸」地名

ある事にも注目をしたい。さて

近江佐和山城下の鳥居本方面に

も通称「関の前」地蔵なる地が

存在し石田三成の父「正継」と

兄「正澄」の首級がここに晒さ

たと伝説が残る。

◆長谷川

鳥居本の小字には「関ケ鼻」も

存在しかってこの地に佐和山城

や鳥居本宿に関連する関や関所

が存在した可能性があろう。

◆長谷川

関には敵軍を塞ぎ堰き止める

機能があったと、思われるが

民間信仰としては外部から関

を超えて侵入する悪疫神など

を防ぐ塞の神信仰が派生する

「さへのかみ【塞ノ神・道祖神】《「障(さ)

への神」の意で、外から侵入して来る邪霊を防ぎ

止める神》峠・坂・辻・村境など、境界に祭られた神。

行路の安全をつかさどり、中国の「道祖」と結びつけて

信仰された。「さいのかみ」「みちのかみ」とも。

「道祖、和名佐倍乃加美(さへのかみ)」(和名抄)

『岩波古語辞典』(大野晋・佐竹昭広・前田金五郎 編)

◆長谷川

さて鳥居本にはこの民俗学的

様式論を裏打ちする塞神社が

祀られている事が興味深い。

多賀町に伝わる「かんこ踊り」に

佐和山のことが謳われている。

歌詞は「俺(おのれ)は都の者なれど、

近江佐和山見物しよゝ、大手のかかりを

眺むれば、金の御紋に八重の堀、まずは

みごとな掛かりかよゝ。御門を入りてまた

この掛かりをながむれば、すそは八ツ棟造りに

七見角(しちみかど)。まずはみごとなかかりかよゝ。

よい城よ、みごとな城よ、堀ほりあげて、

関所を植えて、関所に花が咲きしならば、

この堀々は花ざかりゝ」とあるが

関所は石菖蒲の事かと思われるが?

七見角(しちみかど)とは何なのか?

◆長谷川

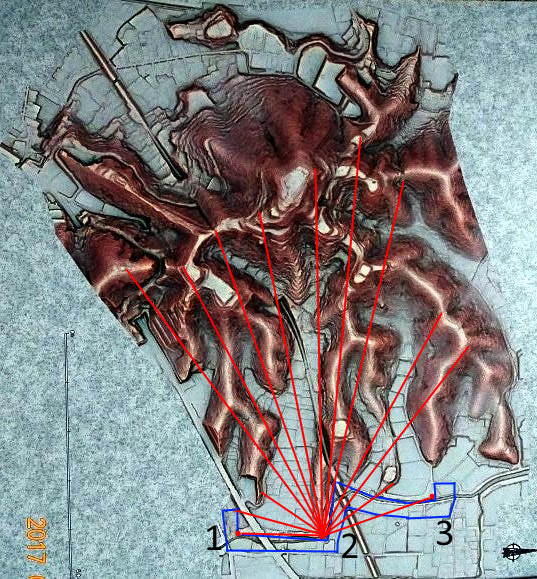

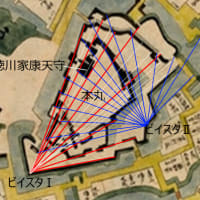

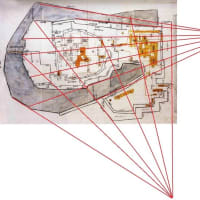

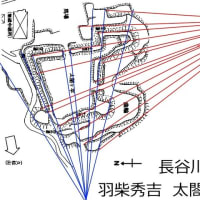

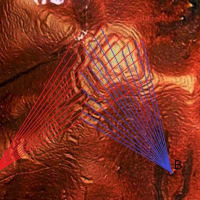

それは佐和山城が多方面から見ても

流麗に見えるビイスタ工法の事か?

◆長谷川

次に第2のビイスタ視点です。見事な城郭眺望ビイスタです。