2019年6月16日(日)

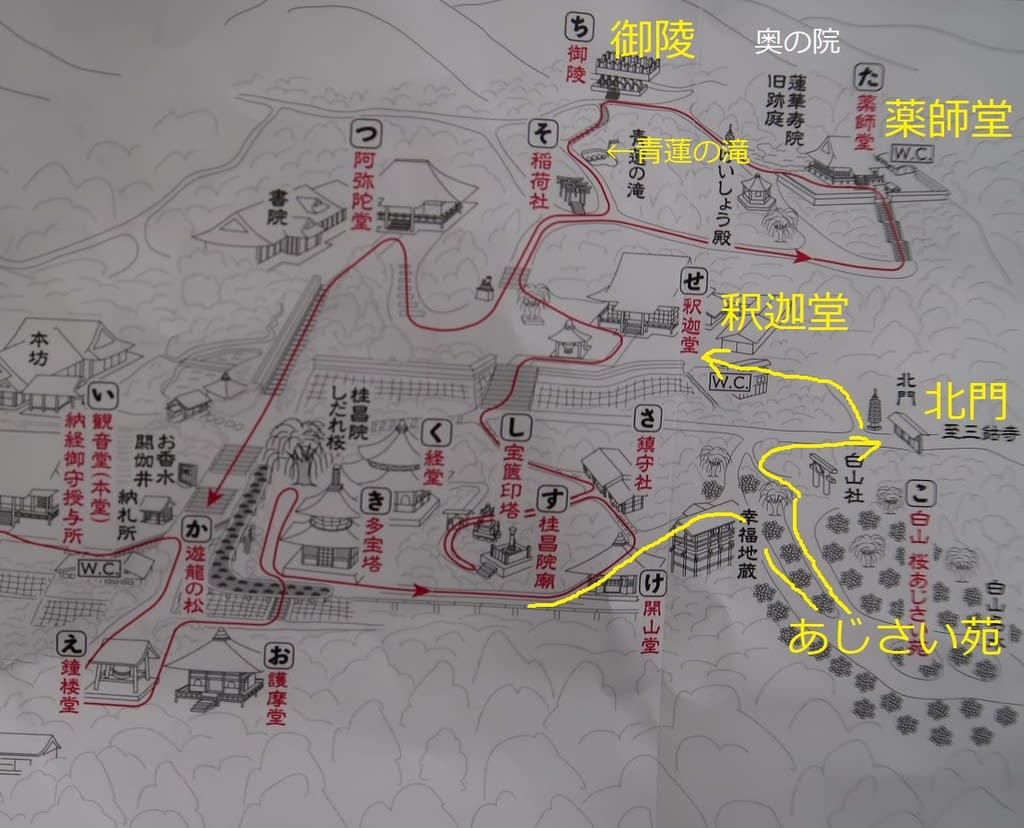

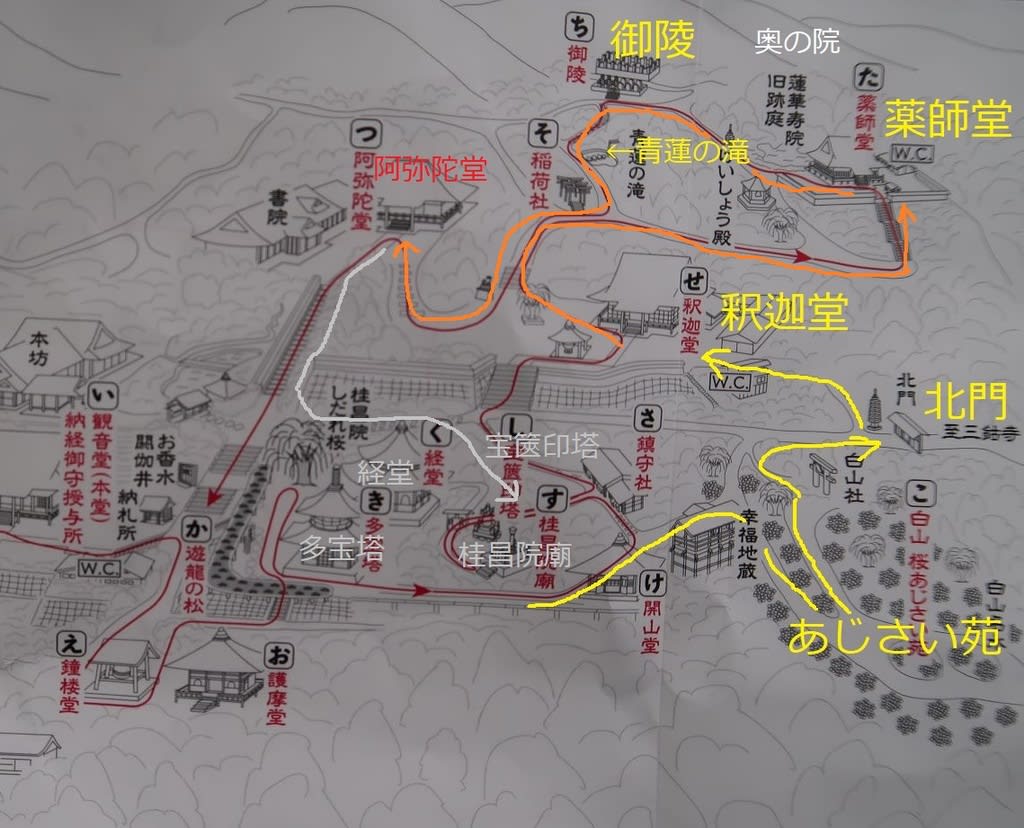

北門から折返し、奥の院を目指す

"『釈迦堂』明治18年

合掌姿の釈迦如来が安置されてます。

珍しいお姿らしい。

サツキも圧巻です!

奥の院へ。

再び京都市内を見る

『薬師堂』江戸時代

本尊釈迦如来が安置される。

桂昌院の出生の由緒にちなんで、出世薬師と呼ばれる

池がある

鯉?

『御陵』参道

この上に青蓮院親王御陵の墓があり、宮内庁管轄。

帰りのバスの時間が迫ってるのでパスしました。

『青蓮の滝』

『青蓮の滝』

カップルに邪魔される

坂を降る

宮内庁じゃなくて宮内省管轄の石碑

経堂の場所まで戻った

経堂を下に見る

『桂昌院廟』1705年建立

一番肝心な場所なんだけど、日本一の松やアジサイ、多宝塔に見とれて見逃してました。

というか、ここに立ち寄る人誰もいない。

桂昌院さんが寄進しなければ、この寺はかなり荒てた状態だったはず。

『宝篋印塔』鎌倉時代

『文殊寺宝館』

寺宝展が開催されていて、観覧は無料だったが、

時間が無いのであきらめた。

楼門へ戻りました。

バスの時間まで7分ほどなので

走ってバス停まで行きました。

満員だったが、無理やり乗りました

一時間で境内を一周できるが、ちょっとせわしない。

なお、境内の内外に売店や食堂などの施設はありません

飲料の自販機はあったような…

マイカーで行かれる方は、狭い箇所があるのでご注意あれ!

おしまい

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

3年ほど前に

村上市、鶴岡市、酒田など日本海側を旅した。

それだけに、今回の地震が気になります

馬《●▲●》助ヒヒーン♪

"

満開にはちょっと早かったかな?

満開にはちょっと早かったかな?