2019年2月23日(土)

講座【宮川藩と堀田氏】

もう1つの領地は

『蒲生郡上迫村』

現在は、日野町迫。

国道307号グリーンバイパスの近く。

山を越えると隣は甲賀市土山町。

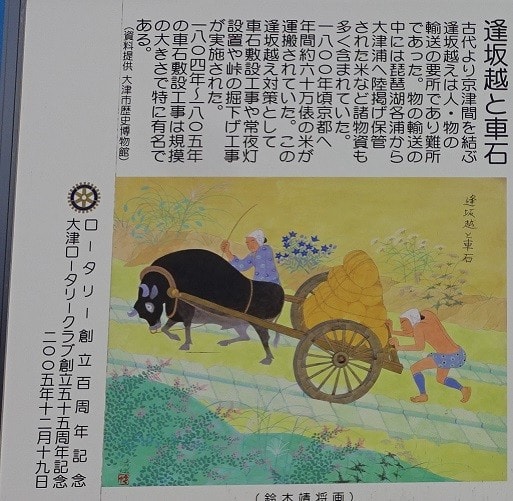

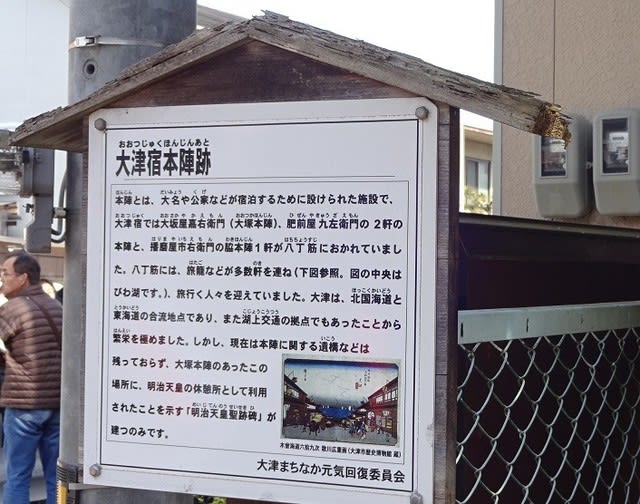

上迫村は東海道土山宿の助郷でした。

土山宿で人馬などの都合がつかないと要請を受けて隣近所の村々が補助しなければならない規則になってた。

東海道は往来が激しく、土山宿は鈴鹿峠の麓なので宿泊する人も多かったに違いない。

この助郷の負担が農民に重くのしかかり、困ってたので、

宮川藩に何度も減免のお願いをした。

1803年、ついに473石余の減免が叶いました。

村の困窮が立ち直るまで負担を一時的に中止すると言うわけ。

領地の総高は676石余なので大幅な減免を勝ち取りました。

上迫村の領民は、堀田氏に感謝。

村を救ったお礼に

五社神社を建てて、堀田氏及び道中奉行ら5人を祀りました。

現在は、合祀されて日野町迫の「迫神社」の境内に移されてます。

井並学芸員さんが実際に現地に行って調査、文書を確認したそうです。

地図で確認すると、

日野町迫は日野町の最南端にあるけど、土山宿までは山を越えて約10キロ先。

こんな遠い村にまで助郷をさせるとは、びっくりポン!

水口宿のほうがはるかに近いんだけどね…

というか、今回紹介された2例を見ると宮川藩の堀田殿様は、領民に優しい名君ということになりますな

宮川藩があった日枝神社では毎年5月3~4日に春の祭礼がある。

神輿の渡御や稚児行列とともに曳山が一基、出ます。

有名な長浜曳山祭りと同じくこちらも曳山でこども狂言(歌舞伎)が披露された。

しかし、残念ながら昭和27年に廃止。

現在は、「曳山颯々館」が残るのみ。

この颯々館の後ろの見送り幕は、藩主の堀田正民自筆の図。

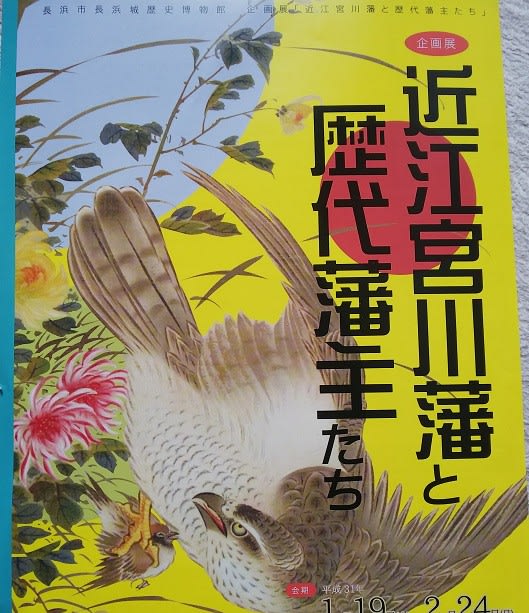

実はポスターのこの絵も正民自筆画。

鷹が雀を攻撃してる様子を描いていて躍動感ありますね。

堀田氏は紀長谷雄の家系ということを自慢していて、歴代の藩主は書画に堪能で、みんな完成度が高かったそうです

宮川藩の領地には殿様の書画がいくつか今も伝わってる。

現地にいないお殿様の代わりとして書画が領民を支えて親しまれてたのかもね?

この宮川藩にも明治維新の荒波がやってきます。

新政府軍がやってきた時は、殿様が現地にいないので江戸に問い合わせすると言って、一旦返事を保留したが、

結局、彦根藩に同調して新政府側につくことになりました。

新政府の指示で、江戸詰めだった藩主は、家臣90人を引き連れて現地宮川村の陣屋に入りました。

この時、新たに陣屋と家臣屋敷が建設された。

現在の日枝神社の北側です。

しかし、明治2年の版籍奉還で、

藩主は宮川藩知事に。

さらに、明治4年の廃藩置県で、

廃藩→宮川県となり、長浜県に編入され、

最後の藩主堀田正養は、再び東京に移住させられたのであった。

その後は、議員など要職についたそうです。

以上、おしまい。

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

江戸時代の小藩に関しては、資料が少なく、たいがいの陣屋建物は消滅してるケースが多くわかってないこと多い

それだけに、今回の企画は有意義なもので、また1つ勉強になりました。

ありがとう。

今後は、宮川藩の他の領地の資料を調べて藩の実態を追及してほしいものです。

また、現在の広域長浜市には、井伊家領地の他に幕府領も多い。

それぞれの実態も知りたいですな

馬《●▲●》助ヒヒーン♪