松尾寺山砦は西坂集落からの松尾寺への参詣道の途中の峠付近の尾根にあります。

今回は鎌刃城駐車場から西坂集落へ向かい参詣道を登山しました。

雪中行軍。

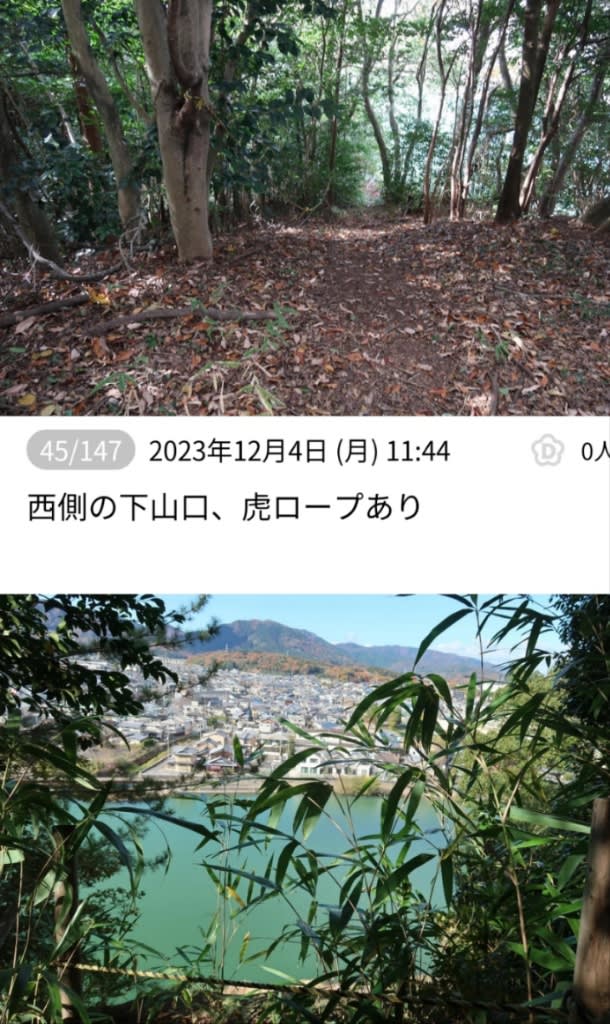

ここが松尾寺山と八葉山方面(鎌刃城跡)

との分岐の鞍部。

お彼岸に雪が降った☃

松尾寺山へは醒井養鱒場や鎌刃城方面などいくつかハイキング道があります。

今回は鎌刃城駐車場から西坂集落へ向かい参詣道を登山しました。

駐車場から徒歩約20分で

西坂の登山口に。

鉄塔

丁石があるので迷うことはないが、

この付近から雪が‥

予定では西坂砦を探索するつもりだったがやめた。

雪中行軍。

今思うと引き返すべきだった

とりあえずひたすら登ることに。

ここが松尾寺山と八葉山方面(鎌刃城跡)

との分岐の鞍部。

「地藏峠」

ここを登れば松尾寺山山頂だが

積雪であきらめる。

積雪であきらめる。

で、このあと反対側の松尾寺山砦を探索することにした

その2に続く

Φ(*^ひ^*)ΦΦ(*^ひ^*)Φ

今朝の我が家の庭

お彼岸に雪が降った☃

あーサブー

馬《●▲●》助ヒヒーン♪