毎月参加している工作?ものづくり?に参加。

第一弾は、皮を使ってブックカバーを作りました。

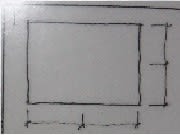

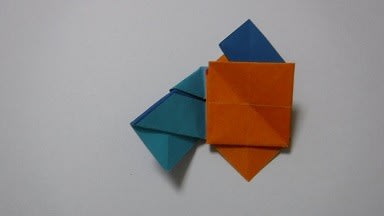

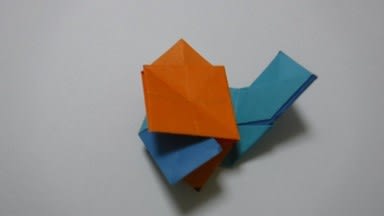

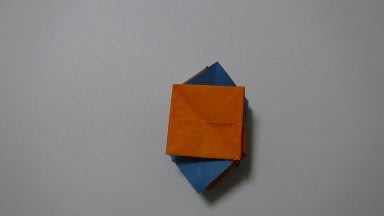

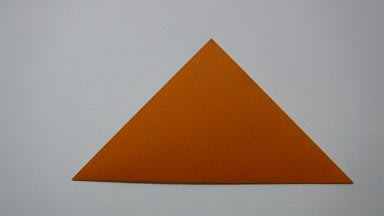

出来たのがこれ。

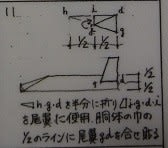

皮のサイズは?

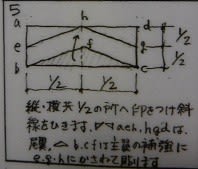

ちょっと読みずらいですね。

本の縦寸法+(1.5cm~2cm)。

ほんの横寸法×2+本の厚さ+折り返し×2。

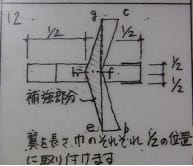

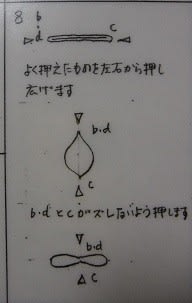

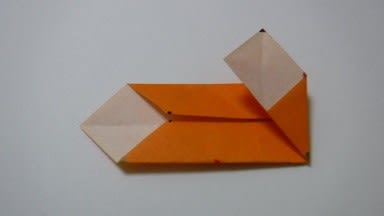

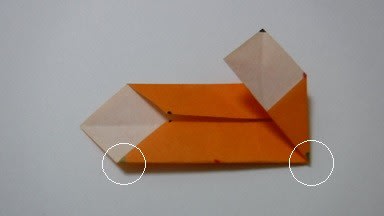

折り返し部分は糸で縫い固定しますが、反対部分は折り目だけでフリーにしておきます。

今回の本の大きさは、縦=21.1cm、横は15cm、厚さ1.4cm。

皮の寸法は?

縦は、21.1cmに縫い代分0.5cm×2か所+ゆとり0.4cmで22.5cmで皮をカット。

横は、本の横寸法15cm×2+折り代5cm×2+本の厚み1.4cmで41.4cmに。

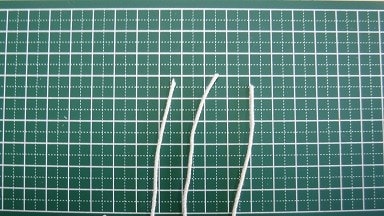

皮の下にカッティングシートを敷き、ステンレス製の定規を使い、カッターナイフで一気にカット。

ここまでは、無事完了。

さ~て、次は?(続)