4月15日、酒田市総合文化センターで、飽海地域史研究会の「酒田市の縄文時代」が、山形県埋蔵文化財センターの植松暁彦氏を講師にお招きし、開催された。

植松先生は、小山崎遺跡で講演して頂いたことがあった。その第二弾である。

縄文好きの私はドキドキしている。

縄文好きの私はドキドキしている。

研究会代表の小野寺先生の酒田史についての話。

植松先生は鶴岡市生まれ、酒田南高出身。山形市に移ってしばらく経つのに、庄内訛りが心地よい。

今回は、八幡地区の荒瀬川上流、そこから支流に辿った地域に蕨台遺跡があった。

鳥海山麓開発で、森林を伐採し農地にしようと土を掘っていた所、縄文の遺跡が発見されたと言う訳だ。

鳥海山麓開発で、森林を伐採し農地にしようと土を掘っていた所、縄文の遺跡が発見されたと言う訳だ。

縄文時代は、旧石器時代が終わった紀元前11000年頃から草創期が始まる。草創期も含めて、縄文時代は6つの時代に分けられる。

草創期、早期、前期、中期、後期、晩期である。

(ちなみに石器時代は紀元前30000年頃から始まっており、県内では遊佐町に旧石器時代の遺跡がある。)

縄文時代は暖かな気候で、海面が今より2-3m高かった。(埼玉でも貝塚があり、海があったらしい)

庄内平野はドロドロの沼地で、砂丘の一部と山際にしか、縄文の遺跡は発見されていない。ましてや酒田旧市内は、殆ど海の底だったのでは。

庄内平野はドロドロの沼地で、砂丘の一部と山際にしか、縄文の遺跡は発見されていない。ましてや酒田旧市内は、殆ど海の底だったのでは。

最上川も現在とは違い、もっと北の方に流れていた時代もあったそうだ。

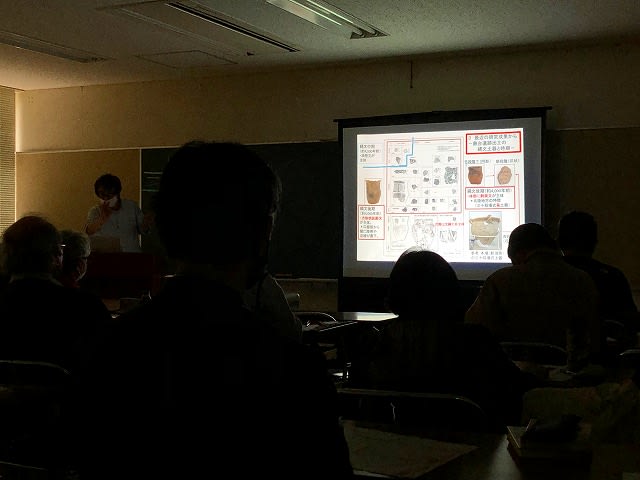

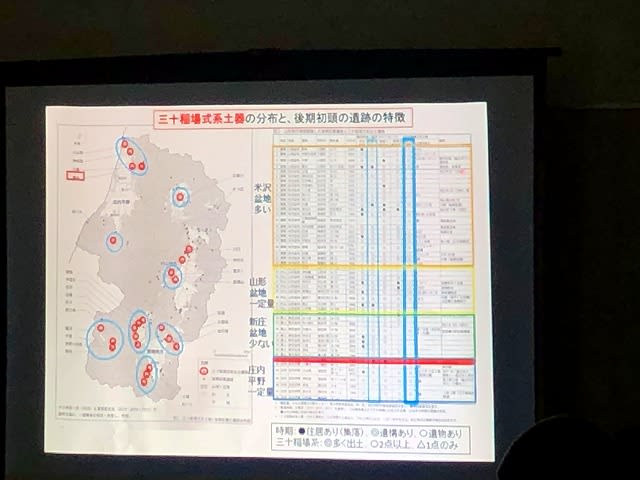

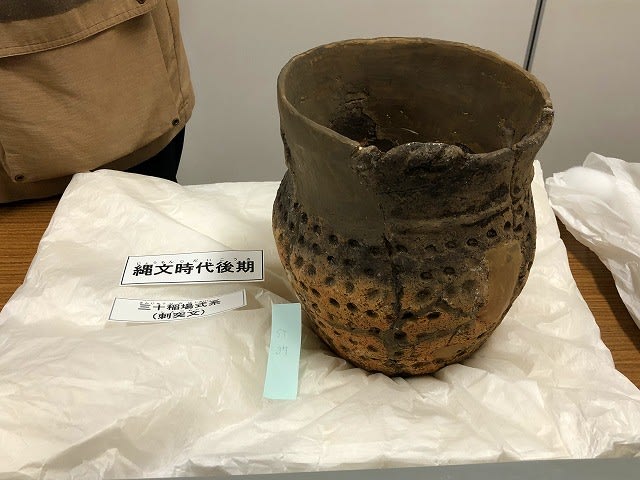

この三十稲場式土器というのは、新潟方面から伝わった様式らしい。

その為、新潟に注ぐ荒川の上流の小国町や米沢市に、この様式の土器が多く発見されている。

その為、新潟に注ぐ荒川の上流の小国町や米沢市に、この様式の土器が多く発見されている。

先生のコンテナから、続々と宝物が出てくる。

ちゃんとした大きな土器もあったんだ。

植松先生から、石器の説明を受けている。

丸石に切り込みが入っている。これは漁具の重りに用いられた物。

漁網に取り付けられたと見られている。

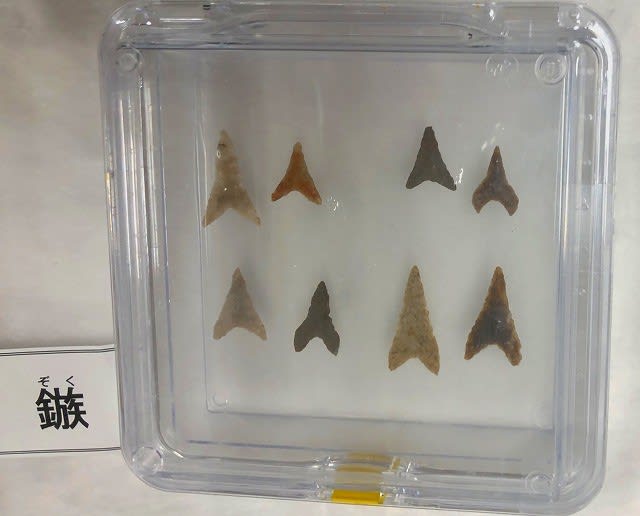

石の鏃(矢じり)

石を鋭く割って、細かに(ノコギリの刃のように)ギザギザをつけたもの。

物を切る時に用いられた。

物を切る時に用いられた。

凹石は、表と裏では凹みの数が違っていた。

このくぼみにドングリや栗を載せ、石で皮を割った。

私は、もっと石臼(若しくはインドの香辛料を細かく砕く臼)のように一度に沢山の穀類を粉にした物はなかったのかと尋ねると、見つからなかったそうだ。

石錐も石斧も両刃で、物を切ったり割ったりした。

石ベラは片刃である。石錐などで動物の皮を剥いだ後、この石ベラで皮の油分を削ぎ落とし、鞣し革にした。

拡大写真である。

祭事に用いられたであろう土偶も発見される。

いずれも頭がない。最初から着いていないのではなく、後になって割られたと考えられている。

日本各地から見つかる土偶も、女性の形をしており、頭のないものが多い。

しかも発見された時、一箇所ではなく割られた物が、散らばって見つかると言う。

舟形町から発見された縄文のビーナスも、何メートルも離れた所から各部分が発見された。

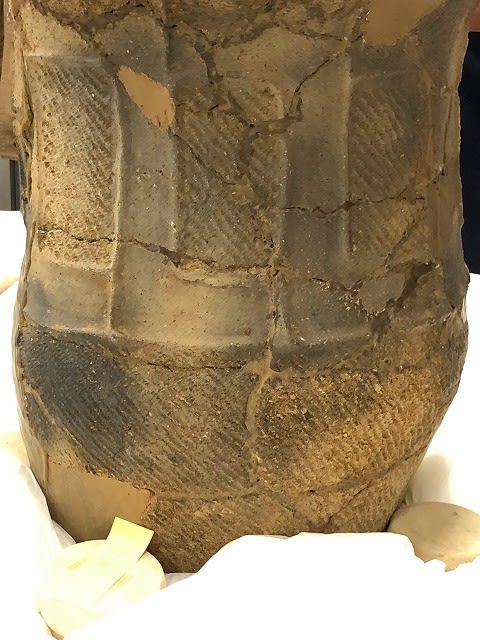

この土器の特徴は、文様の筋が盛り上がっている所。

その口の周りの反りと、突起した部分。

縄目は全体的に着いているのではなく、四角に区切られた所に着いている。

その縄目模様の付け方を最後に教わる。

土器の模様は、場所と時代によって異なっていく。

渦巻き模様が横に広がったり、縦長になったりと変化していく。

この発見された土器は、太いストローと言うか、丸い筒のような物で、差し込んでつけられている。

丸い模様から、四角の型を押したような文様に、引っ搔いて跡をつけている。

そして平べったい文様から、鋭い彫り込まれた文様にと変わっていく。

最後に縄目模様の作り方を教わる。

縄も右利きと左利きで、土器に付けられた斜めの方向が違うと言う。

縄文の人たちも右利きが多かったようだ。

縄の代わりに、紙でこよりを作る。

こよりをねじって、2重から4重に曲げて、小さな縄を作り、それを土器に押し当てて文様を作っていく。

縄文中期には、稲作はなかったので藁を用いた縄ではないだろう。

ただ細長いイネ科の植物は多々あっただろうから、縄を作るのは容易かったろう。

ちなみに私は母の影響で、縄を綯うことは出来る。若い人や初めての人は無理なのかな。

今回、紙縒りで縄をイメージしたのは、子供たちにも良くわかる方法だと思う。

ただ細長いイネ科の植物は多々あっただろうから、縄を作るのは容易かったろう。

ちなみに私は母の影響で、縄を綯うことは出来る。若い人や初めての人は無理なのかな。

今回、紙縒りで縄をイメージしたのは、子供たちにも良くわかる方法だと思う。

楽しかった。次は外に出て、本物の遺跡を見学しようと先生は仰った。

それは実に楽しみだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます