日本文化論 ことはじめ

2016-03-01 22:19:33 | 日本文化論

日本文化という議論をはじめるなら、そのことはじめに、日本文化の通念である象徴をとらえてみる。

それには日本的な要素を持つということで、具象から上げる。

富士山、さくら、きものであろうか。それにかぎらず、武士道精神、武道、柔道、一転して、茶の湯、歌舞伎、浮世絵、能、狂言と、その代表的な文化事象とする例が上がる。

その文化の概念はとらえやすい。

文化を規定すると、日本の歴史に合わせた文化の遺物、遺産が多くあげられるだろう。

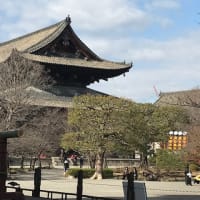

伝統に立つ国文化の造形は、建築、住居、衣食住にわたって現れる。

文化の論議は文化の定義にある。

文化は漢字語として伝わり、教化の意味を持つ。

一方で、近代の翻訳語のひとつに文明とともに文化がある。

文明もまた造語であるとして文明開化を取沙汰する。

文化のとらえるところ、それは、culture 英語の意味には、本来、耕す、培養する、洗練したものにする、教化するといった解説がつく。

cultureを辞書義によれば、

Weblio 辞書 > 英和辞典・和英辞典 > 英和辞典 > cultureの意味

>(ある国・ある時代の)文化,精神文明 《★【類語】 civilization が物質的な面に重きを置く語であるのに対して culture は精神的な面に重きを置く語》.

として、そこには、civilization とを対比する。

語源によれば、

>ラテン語、耕作、手入れの意、(cult‐ colere 耕す)

とある。

また、

>伝承される信仰・伝統・習俗などの総体としての)文化,カルチャー.

と見える。

日本国語大辞典に、権力や刑罰を用いないで導き教えること、文徳により教化すること、とし、その用例のひとつに、改訂増補哲学字彙〔1884〕「Enlightenment 大覚、文化」 を挙げている。

文化論はその議論にいくつかの学問分野でとらえられ、語られるようになる。

文化論をとらえる文化人類学は文化の意味を明確にしようとする。

文化人類学 Cultural Anthropology の定義には、

>文化というのは集団の成員や、集団自体を形成・維持するための、あらゆる生活様式、ないし思考様式

ウイキペディア

と見える。

そして、イギリスの人類学者エドワード・タイラー (1871) による、

>広く民族学で使われる文化、あるいは文明の定義とは、知識、信仰、芸術、道徳、法律、慣行、その他、人が社会の成員として獲得した能力や習慣を含むところの複合された総体のことである — エドワード・タイラー、Primitive culture

という定義が引かれる。

日本文化論を日本文化史にとらえ、日本文化の典型を日本精神に求める説明がある。

その日本精神を文化議論とするのは、おおむね、日本文化論を1930年代、またそれ以前にまでさかのぼらせることになる。

すなわち日本的精神、日本的霊性、日本民族精神である。

雑駁に言えば、和のこと、大和魂のこと、武士道である。

それについてさらに、あらかたを言うと、礼儀正しさ、相手への思いやり、争いを好むことなく折り合いを付ける、暮らしを勤勉さによって支える、国民として共有する価値観がある、といったようなことである。

文化、文明を近代以降に翻訳概念のひとつに、わたしたちのものの見方考え方に持ち込んだこともあって、文化そのものを日本思想で体現する近代化があった。

欧化思想ともいうべく、その影響に進めた時代精神には、それまでと、それからでは、日本文化そのものが対比的に昇華する時代があった。

国体という、宗教、教育、政治にあらわれた思想にも文化の具象性をもって日本民族が体験することになる。

日本文化の議論はそのうちに、日本思想ともなってその捉え方が偏る、いまとなればそれを日本文化の特殊性として1980年代半ばに議論することがあった。

日本的秩序とは何か。

秩序は物事の順序である。

それを正しい順序として言う。

その秩序における正しさとは何か。

その説明にある、一つのものに対するもう一つのものの関係を見る、その一つには関係性を主体の依存しない存在と、主体の存在によっているものとを挙げる。

それは宇宙の体系と、教学の体系であるとする。

その秩序を想像するに、日本的秩序は宇宙の体系に似る。

それでいてひとつの主体を持ちうる主体は、宇宙にふたつ、みっつと存在するかのようである。

その存在をどう見るか、秩序の現れはどう喩えられるか。

おそらく、秩序と混乱をもって対比するならば、日本的秩序をいたるところで目にすることになるが、日本的混乱はその混沌のままに放置されることはない。

それをも自然の秩序とみる。

列をなす日本人には列をくずすありようは想像しえない。

チリ、塵芥のない道路は掃き清められる日本人の道を象徴するし、公共の場での日本的秩序を見てそのあらわれを、宇宙の秩序に思いをはせるのは、主体の存在があるわたしたちの民族性を思うことになる。

日本思想、日本文化の講座は久しくなかった。

それは1990年代にまで及んだ。

いまもなお、その状況は変わりないかもしれない。

日本を語ることをしなかった。

ところが、日本人論となると、日本の民族を議論することの、日本民族のルーツを探ることに困難があるかのように行われなかった。

敗戦による精神論が失われたことによるようである。

日本文化、日本文明はその拠るべきを見失っていた。

教育の場で文化文明のその内容を語ることが行われない時期と状況を抱えていた。

日本文化論の変容とはその説明に従えば日本文化の特殊性の認識にある。日本文化の特殊性は日本が特殊であると語られ続けていたことへの内実を明らかにしようとするもので、それは日本人とはなにかを問い続けることへの答え探しでもある。敗戦を契機に語ることが可能となった議論である。その特殊性は日本の家族観にある。いわば家族国家観と呼ぶべきものである。

その議論は、日本文化の変容として、日本人論を分析していた。その文化の見方には1945年、戦争の終結によってもたらされた日本文化、日本経済のありようを視点にしている。それによってしばらく、日本文化の議論をおえば、そこに学ぶことがあったのであるが、以後の、それから30年間にグローバルによる、それこそ文化の変容と経済の変化が起こって、いまその議論は古典的でさえある。なにしろ夏目漱石の個人主義の講演、坂口安吾の堕落論、そこにベネディクトの菊と刀が議論の視点となる文化論であった。

しかし、高度経済成長を遂げてきた、第2次大戦の、戦後復興を説明する、あらたな日本精神の再発見の書であったと評価できる。その書のタイトルに述べるところ、目次にするところ、その時期区分の名称には文化史の議論を踏まえれば、文化のありようをよくとらえるものであった。すなわち、民族の自立と宥和を見ようとする、それまでの敗戦による自信喪失の日本に与える、よい議論となった。

日本文化論の変容に見える、個人主義、という呼称も漱石による見方であり、それにはおのれの物言いを持てと天衣無縫の漱石ならではの考え方と、状況に現れた、純粋無垢であるところへの回帰を唱える。

あるいは日本人の姿を知るには堕落する思想のありようがあてはめられたのは、そこに日本文化論の著者が視点を据えて家族同胞の国家観を見直せと言うことであった。日本人は疲弊し自らを見失い経済にに困窮していたのであるが、そこに戦後があった。

日本文化論は失意のどん底から這い上がる日本を状況的にとらえる。そこには経済力と技術力の新生日本があった。戦後ではなくなったと経白書が宣言し、それに呼応するかのように経済進出が太平洋の向こうを脅かし、ふたたび日本とは何かが議論されたのが、貿易摩擦であった。そして菊と刀が再び読まれた。日本文化の解明であるかに聞こえてきた。

太平洋戦争で課せられた日本解明が、米国にとっての作戦であり敵国の分析であったが、それを敗戦後に公開した文書をもって日本研究の書と位置付けられた。翻訳されてしばらくは日本の情勢には関与しなかったが、文化論としては文化人類学にとらえられた。すべてがあべこべだと書く章の言及が特徴的であった。あらためて義理と恩義、恥について、日本がどうとらえられているかの論議が起こった。

日本文化論の変容は、1955年の、もはや戦後ではない、経済白書に言う経済状況を画期としている。白書による文言が現実の日本の姿をどれくらい反映していたかは検証のいるところであるが、この物言いが戦後10年の節目を作ったのである。それはまた文化論の変容を時期区分することにつながったかにみえる。歴史区分を施すことは画期のできごとをどうとらえるかにあり、著者の炯眼による。

しかしその区分名には否定的特殊性の認識1945~54年、歴史的相対性の認識1955~63年、肯定的特殊性の認識前期1964~76年、後期1977~83年、という。そして、特殊性から普遍性へ、となって記述は次世代にゆだねる。ここに見える用語は特殊性から始まって普遍性へ至る。著作の副題にある、戦後日本の文化とアイデンティティーは、その証明のプロセスにあることを示している。

青木保『「日本文化論」の変容 戦後日本の文化とアイデンティティー』中央公論社1990年

青木保氏の著作がどういう経緯で語られたかを知るのは興味深いことである。日本文化の変容を日本人論のありようを見て、日本文化としたところにその動機がありそうである。さらにその探求範囲はいわゆる学術論文だけではない評論雑誌にも及ぶことをあえて行って広くその議論を作り上げている。アイデンティティを明らかにするためは日本人、日本民族の反省を視点にしたのは首肯されるところである。

特殊性は家族国家観、相対性は特殊論に対する文明優位論、そして特殊性が普遍性に至る日本文化の規定である。菊と刀が象徴するものはタテ社会の捉え方、恥の文化、甘えの構造を見て、日本らしさを見ようとする。日本型経営といわれた集団と序列は肯定的ですらある。その意思決定にはまるで経済大国への歩みがあったかのようであった。バブル経済へと突入する手前で、この議論の時期となる。

文化論の文化の定義が捉えられて、文化の価値が文化そのものをあらわす議論となり、文化の相対性が明らかになるにつれ、その文化特有の議論はステレオタイプに帰せられ、文化を語ることは文化そのものの実践をさすようになる。言語教育に言語と文化が議論されると、それは日本語とその文化にも影響し、文化そのものを語ることが変容する。そこには文化講座の意味をもってカルチャーセンタの時代がある。生涯教育に連動するものであったが、文化は街へと繰り出し、サブカルチャーが盛んとなる。

日本文化論がさかんとなったのは、菊と刀を再論するようになってからだろう。それは経済大国といわれるようになる、日米の貿易摩擦が原因する。その摩擦と言い得るのは、1950年代に繊維製品摩擦、1960年代に鉄鋼摩擦、そして1970年代になって、カラーテレビ摩擦、自動車摩擦と、その製品でとらえられた、いわば日本による保護貿易である。次いで1980年に半導体摩擦となって、輸出の自主規制として日本はこれまで繊維、鉄鋼、カラーテレビ、自動車などで規制を行ってきたが、ついに1985年のプラザ合意でドル高を是正する、円高の誘導を実施するに及んだ。日本からの輸出は、1ドルが240円だった、為替レートが1ドル120円になってしまう。そうして1989年日米構造協議が開始され、1990年代の日米の協議、包括経済を協議するようになる。

日本文化は米国にとって依然として、1970年代までは菊と刀の著述のままの状態であった。一方での日本特殊論はいくつかの日本論として日本の内省によるものであったから、日本そして日本文化はどうとらえられていたかが、貿易戦争による相手国の日本はやはり、菊であり刀であったのである。その菊と刀が象徴するものは、自然に対する菊の花観賞という、いわば盆栽ようのの作りに、その傍らで日本刀をひかえさせる精神をさしている。要は不可解であったのである。義理はみたび繰り返されたステレオタイプである。それを恩義、借金のかたとする理解は、義理と人情にはほど遠い、日本人自らが組織し構成した社会規範のことであった。そのように説明される、封建制として明治期の前半にあらわれた徳川時代また幕末の主従関係のままに、日本は見られたのである。1940年代の聞き取り調査は1960年代になお読まれたのである。

国力の衰退と経済の復興が文化を規定するような見方は正しくない。民族の伝統と人々の生活があれば、2000年の歴史を背景に、そこに文化ははぐくまれる。民族の文化に伝統文化を見るが、経済とともに文化論があるのはなぜか。経済文化はことばとして熟さない。ここでその思いに、メセナ mécénatを連想する。それは、企業が主として資金を提供して文化、芸術活動を支援することであると解説する。 さらには冠名をかぶせたスポンサーつきの芸術活動ともみられる動きがあるようである。1990年に社団法人、現在は公益社団法人、企業メセナ協議会が発足して、企業メセナ協議会は、芸術文化振興による社会創造と定義しているという。その具体的活動に文化が現れるのであろう。欧米の活動に刺激されての、欧米ではメセナは比較的早くから始まったというふうにとらえている。1967年に設立されたアメリカの企業芸術擁護委員会(BCA)、1976年に設立されたイギリスの芸術助成協議会(ABSA)、1979年に設立されたフランスの商工業メセナ推進協議会(ADMICAL)などの団体が活動しているという。ウイキペディアより。文化が企業の支援を受ける、それは社会への還元の活動と位置付けられて、経済の動向に合わせたようなとらえかたは、時流として一致することであった。文化がさまざまに彩られることになる。経済活動に日本穂復興後のことがあるので、メセナは画期の現象である。

インターネットによる情報伝播は、それまでにない情報共有の時代となった。1990年代に展開して日本に大きな影響を及ぼした。インターネットそのものは、最先端科学技術の軍事利用への転用のための研究、米国防総省に高等研究計画局 ARPA Advanced Research Projects Agency が寄与したことはよく知られている。1958年に設置され、軍事利用から変遷し、1990年にインターネットの学術部門との分離が行われた。1990年代から10年、またその後の10年と文化論を考える場合に、情報革命は切り離すことのできない展開である。その一方で情報格差が見える。デジタル デバイドは、富裕層がデジタル機器を利用し情報を得てさらに経済力を高め、貧困層との経済格差が広がるというように言われる。これはまた、文化に影響をどう及ぼすだろうか。

スマートフォンと呼ぶ端末機器は情報の革命を進行させ、さらに進化を遂げている。その名称をもって片仮名日本語が象徴するのは、ケータイであった。電話機とコンピュータの端末を併せ持ったものになった。通信の手段が電子情報を画面に表示した、電波を媒介としての電話機にまずは搭載されたと日本ではとらえるかもしれないが、それは多機能電話としての展開が日本で見られたからである。そのことをもってすればスマフォの先駆に携帯電話による多機能端末としての普及は日本メーカーの寄与するところ、日本製のコンピュータのハード、ソフトにおける、それだけの問題にとどまらないことがある。しかし、いまやスマホとしての普及には、マイクロソフトのマシーンに対するアップルの技術があった。スマートデバイスである。そこには早く、PDAがあったが、これには通信機能がなかった。

コンピュータの端末であるスマフォに加えられるのはパッド型のディスプレーである。パッド型端末として国語辞書には登録する。そしてタブレット型端末を解説する。パッド型、タブレット型、ともにカタカナ日本語でPCの普及を見ることになる。このディスプレーには液晶による薄型のものが大小とりどり、取り混ぜての様相で使われ出している。これはコンピュータを一体化したものとなって常に手元に、移動とともに、通信が可能であれば、そこで異次元世界を開くことができるものとなっている。遠くを見る、異なる世界を覗く、空間を超えて新知識を得ることが人々の欲望であったから、その知的興味による探求は、いわば手ごろなものとなったのである。

日本文化論に情報技術革命、イノベーションをとらえる。これは日本文化論の議論にとどまるものではない。グローバルに起こった文化のありようとなる。イノベーションは、技術革新、innovation=新機軸と把握するもので、説明によれば、

>「innovation」の訳語として日本語でよく使われる「技術革新」は、より近い意味の英語で「technical innovation」あるいは「technological innovation」と言う

ウイキペディアより

イノベーションは、1911年に、オーストリア出身の経済学者であるヨーゼフ・シュンペーターによる定義があり、それによれば、経済活動の中で生産手段や資源、労働力などをそれまでとは異なる仕方で新結合することとある。上記と同じ、ウイキペディアによる

経済のことがらに適用があり、日本でも、1958年の経済白書において、イノベーションが、技術革新と訳されたことが、この語の用法を、経営革新ともみる。

>

プロダクトイノベーション(製品革新): 新製品の開発によって差別化を実現し競争優位を達成するイノベーション

プロセスイノベーション(工程革新・製法革新): 製造方法や工程の改良によって費用を削減し競争優位を達成するイノベーション

ただし、どちらも経済学的には生産関数の上方へのシフト

そして加えられるべきは、通信販売におけるネット通販の状況である。インターネットショッピングにダイレクトマーケティングの役割が拡大し、文化の現象がボーダーを作らなくなり始めたことである。

文化と戦争を考える。文化に対するのは武力であると見ることは、武力平定を戦争によるとみれば、文化は何によることになるか。思想、宗教などの文化価値観の相違による衝突である。日本文化論は戦争を契機として議論があった。その戦争は敗戦の事実があったから、それまでの文化を否定する結果となった。文化は戦争とともにあるのである、という言い方は奇妙であるが、文化論に戦争をとらえることは、何とも、そぐわないにかかわらず、文化と戦争はかかわりあう。

文化の価値観は戦争ともなると、文化戦争、culture war とは、アメリカ社会における、1990年代に起こった、伝統主義者、保守主義者と、進歩主義者、自由主義者との間にある、価値観の衝突をとらえて、こう呼ぶようになったと説明する。