客車4輌のキットを完成させたので、上図のきかんしゃトーマスのキットの製作に進んだ。大井川鐡道ではC11形がトーマスに扮して列車を牽引しているが、それに合わせてキットのほうもC11形を原型としている。カトーの2002番つまりは旧版のC11形と同じ状態に仕上げる事が出来るため、ネット上で見られる先行作例にも実在のC11形として作っているケースが少なくないという。

実態としてはC11形蒸気機関車のプラモデルであるから、高価なカトーの2002番の品を買う代わりにこのキットでC11形を再現して楽しむ、という利用法がかなり多かったらしい、と聞く。

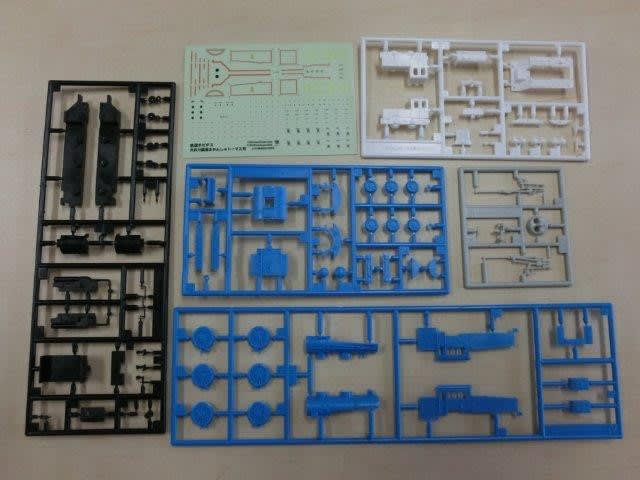

中身はこんな感じである。組み立てるだけでトーマスの姿に仕上げられるように、大部分のパーツはあらかじめ色が指定されて成形されている。

組み立てガイドは、図の各所に省いたような痕跡の余白がみられ、元キット製品の存在を伺わせる。先に作った客車4輌のキットがグリーンマックス製品からのOEMであったから、こちらのC11形のキットも同様かもしれないと思ったのだが、元キット製品があるかどうかは未確認である。

今回のキットには、トーマスの仲間のラスティーの機関車のパーツも含まれている。トーマスフェアなどで井川線の両国車両区にあるDB1形ディーゼル機関車を使ってラスティーに扮させていたが、このキットでもそれを再現しているようで、機関車そのものはDB1形ディーゼル機関車である。

パーツは6個しかなく、今回は不要としたラスティーの顔面パーツを除けば、5個となる。1分で上図のように組み上がった。おそらくは、日本に存在する機関車のプラモデルとしては最も簡単に素早く組み立てられる品ではないだろうか。

このキットが含まれていた事は、私にとっては非常に意味が大きかった。なぜならば、大井川鐡道をNゲージで再現して楽しむとなれば、大井川本線だけでなく井川線の車輌も対象となるからである。

その井川線の車輌のNゲージサイズの製品は、現時点では入手可能な品が少なく、通販でもアルナインとワールド工芸の品しか見当たらない。その意味で、今回のきかんしゃトーマスのキットに含まれているこのDB1形ディーゼル機関車は、貴重な存在と言える。

ただ、実際に両国車両区で本物のDB1形ディーゼル機関車を見ている眼には、このキットはスケールサイズ的にみてやや華奢になっているのではないか、という気がする。実物はもう少し横幅があって、1エンド部分ももっと大きかったように思うのだが、どうであろうか。

さて、トーマスの組み立てにとりかかった。ステップ1はメインフレームの組み立てであった。上図の4個のパーツを組み合わせて形成される部分で、これに車輪や連結棒などが付く。

ステップ2で車輪や連結棒を組み付けた。連結棒は、有り難いことにクロスヘッドから主連棒、連結棒に至るまでの複雑な駆動機構が一体成型でワンパーツとなっており、動輪のダボ穴にもカチッと綺麗にはまるのであった。

かくして足回り部分が10分程度で出来上がった。もともと子供向けのプラモデルなので、大変に作りやすくて、これは良いなあ、と感じた。

川本氏によれば、この部分がカトーのNゲージ製品2002番のC11形の動力ユニット部分と同じ形状になっているため、カトーのC11形の動力ユニット部分と交換すれば、そのままNゲージ化出来てレールの上を走らせる事が出来るという。トミックスの5万円の特別限定セットを買わなくても、プラモデルで安く作ってNゲージで走らせて楽しめる、というのがこのキットの一番のポイントであるだろう。

ステップ3では、キャブおよびコールバンカー部の組み立てを進めた。キャブは運転室、コルバンカーは蒸気機関車の車体に設けられている石炭貯蔵場所のことである。これらのパーツのうち、屋根は黒く塗る必要があったので、組み立てる前にポスカの黒で塗っておいた。

組み上がった状態である。きかんしゃトーマス、といっても実態はC11形蒸気機関車であるから、次第に出来上がってくる車体の輪郭も、やっぱりC11形蒸気機関車のそれであった。

ステップ4ではボイラー部分を組み立てた。

続いてステップ5で煙室、フロントデッキを組み付け、ステップ6でディテールパーツを取り付けた。

ラストのステップ7で、前面のトーマスの顔を取り付けた。組み立ては以上であった。ここまでで30分もかかっていなかった。楽なキットだな、というのが正直な感想であった。

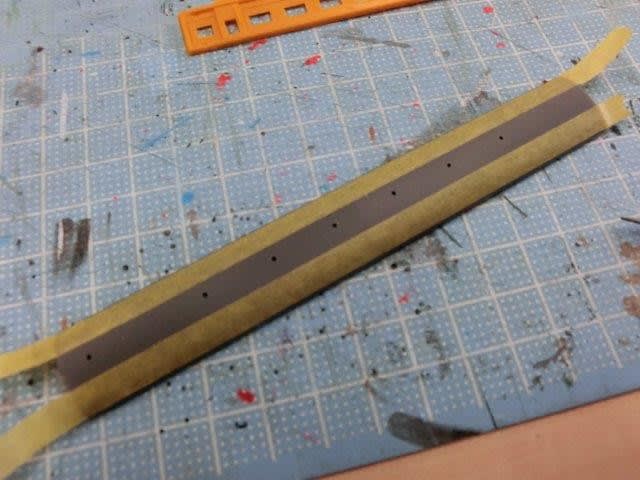

ただ、各種のマーキング類は、ステッカー方式なのでステッカーシートより一枚一枚カットして貼る必要があった。ミリ単位の細いラインもあるため、なかなかに大変だった。なぜデカールにしなかったのだろう、と思ったが、表面に細かいモールドが多いので、デカールは子供には難しいと判断されたのかもしれない。

かくして、一応は仕上がったが、各所のラインがステッカーなので、貼った所がやたらに目立つのであった。赤ラインなどは、塗料かマーカーペンで塗ったほうが良かったかもしれない。

それで、細部のいくつかは、いずれ機会をみて、ステッカーを剥がしてマスキングして塗り直す方向で予定することにして、ここでは仮完成としておいた。

客車4輌と繋いでみた。思ったよりもいい感じであった。

客車4輌、というのは上図のように相当の長さがある。私のNゲージレイアウトは最長でも4輌ぐらいがギリギリに入る程度の規模で計画しており、走らせる車輌も近鉄16000系や南海21000系のような2輌編成が主になるので、トーマス列車のようなSL列車の7輌から10輌ぐらいまでの編成というのは、ちょっとやりにくい。今回のキットの客車4輌で精一杯である。

今後購入する予定の、カトーの「かわね路号」セットはC11形蒸気機関車と客車3輌の4輌セットであり、私のレイアウト規模の最大値はそれをベースにして設定しているため、多くのNゲージファンが一般的に楽しんでおられる8輌から12輌ぐらいの列車編成というのは想定外である。

なので、今後はこのトーマス列車をレイアウトの中でどのように置くかが、ひとつの課題となる。本来は動力ユニットが無いので走る事は出来ず、停止状態が基本となる。トーマスは機関車庫に収容し、客車4輌は、実際の新金谷駅での駐機のように、側線に置いて駐機状態にするかな、と思案している。

ともあれ、大井川鐡道のマスコット的存在で人気も一番の「きかんしゃトーマス列車」がプラモデルにて再現出来た。カトーやマイクロエースのNゲージの蒸気機関車のほうも、大井川鐡道の保有車に合わせて少しずつ揃えているので、いずれは全ての蒸気機関車を一堂に並べて眺められる日がやってくる。その時が楽しみである。 (了)