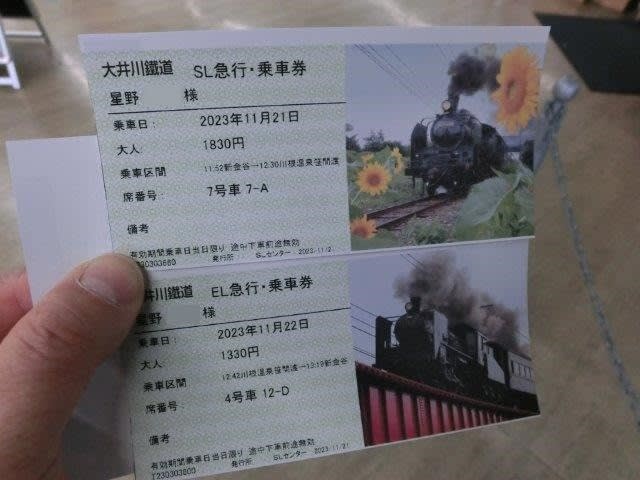

大井川鐡道の人気ナンバーワンの列車、SL急行かわね路号の全ての車輌を見て撮って、大急ぎで7号車に戻って自分の席につきました。時計を見ると11時51分でした。発車時刻まで1分でした。

にもかかわらず、まだ団体客の方がホームに並んでいて乗りこんでいたので、出発が若干遅れるのかなと予想しましたが、そんなことはありませんでした。

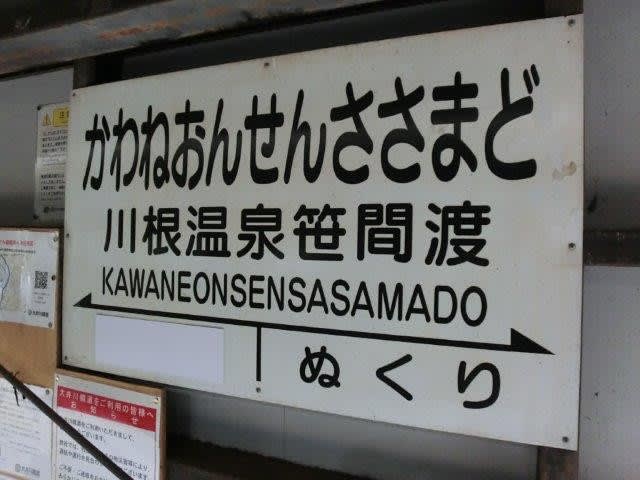

予定通りの11時52分に発車しました。そうだ、あれを撮っておかないと、とザックに仕舞っていたデジカメを慌てて取り出して、動き始めた車内の窓から上図の駅名標を撮りました。

今までの数度のゆるキャン聖地巡礼で何度か来ている新金谷駅なのに、なぜか駅名標を撮り忘れるパターンが多くて、帰ってからの画像整理保存の際に「あれ、また撮り忘れたんか」とガックリすることが常だったからです。

それからの37分間、SL列車の旅を楽しみましたが、蒸気機関車が牽引していると、電車とはまたちょっと違った振動が感じられるな、と気付きました。

現代の電車は揺れが少なく、横揺れが殆どですが、SL急行かわね路号の振動は縦揺れもグイッ、グイッという感じで断続的にくるのでした。

車に例えると、オートマチック車のかすかなシフトショックのカクッ、みたいなのが何度も出る、という感じでした。客車が戦前の古い車輌だからそうなるのか、それとも牽引するC10形8号機の蒸気パワー圧力が一定になりにくいからそうなるのか、それとも私自身の単なる気のせいであるのかは、分かりませんでした。

SL列車には子供の頃に乗った事があるようで、祖父が撮ってくれた写真の中に、昭和四十五年(1970)夏に中央本線高蔵寺駅ホームのD51形200号機の横で写っているのがあります。ですが、まだ四歳でしたから、記憶が全然ありません。

ですが、そのD51形200号機は、いまも地元京都の梅小路機関車庫に動態のまま在籍中であると聞きます。最近まで「北びわこ号」や「やまぐち号」の牽引機として活躍し、現在も山口線にて走っているそうです。私も頑張らねば、と思います。梅小路機関車庫に戻ってきた時には、一度会いにいかなければ、と思います。

12時24分、家山駅に着きました。予想通り、ホームの向こうには普通列車の近鉄16000系が停車していて、乗客が窓や扉口からこちらの蒸気機関車に手を振ったり撮影したりしていました。

家山駅に停車しました。このときもスーッと停まるのではなくて、例の縦揺れがガクッ、ガクッと連続的に感じられて最後にガタッときて静かになる、といった具合でした。SL列車特有の振動なのかもしれませんが、いまの電車や気動車では経験したことのない揺れでした。

家山駅を発車し、上図の茶畑が広がる景色を見ながら終点の川根温泉笹間渡駅へ向かいました。

川根温泉笹間渡駅の手前で、大井川に架かる大井川第一橋梁へ進みました。対岸の堤防上の園地でピカッ、ピカッとカメラのフラッシュが光るのが見えましたので、本格的なカメラを構えた撮り鉄が数人待ち構えているな、と分かりました。

この大井川第一橋梁は、大井川鐡道の列車を撮影する人気のスポットとして知られています。道の駅に隣接していて常に観光客が居るので、列車が大井川第一橋梁を渡る時刻になると大勢が堤防上に繰り出して、いっせいにスマホやカメラを向けることもしばしばです。

鉄橋を渡る際のゴロゴロというような特有の走行音を聞きつつ、この日泊まる予定の川根温泉ホテルの建物を見ました。この辺りでは一番大きな建物なので、目立っていて列車の窓からもよく見えました。

大井川第一橋梁を渡り切ろうとする瞬間に撮った画像です。道の駅の建物が縮小工事を受けているようで、以前はもっと長かった建物が短くなっているのが見えました。その跡地で重機が忙しく動いていましたが、何らかの施設を新たに設けるのかどうかは分かりませんでした。

終点に着く直前に、席を立って前の昇降口付近まで行き、上図のように通用扉の窓から見えるC10形8号機の背面のライトとナンバープレートを撮りました。

御覧のように、車体にリベットが打たれてあります。C10形は、電気溶接が一般化する前の時期に製造されたため、運転台や側面の水タンク、背面部はこのようにリベット打ちによって組み立てられています。後継のC11形が電気溶接で製造されているためにリベットが見当たらないのに比べると、いかにも戦前の機関車らしい重厚な印象があります。

12時30分、終点の川根温泉笹間渡駅に着きました。SL急行かわね路号の旧型客車の昇降口のドアは自動ではなくて手動なので、乗客が自分で開けて出入りします。私も7号車の前のドアを自分で開けてホームに降り立ち、前のC10形8号機に駆け寄って「御苦労様でした」と小声で礼を言い、小さく一礼しました。

運転席から出てきた機関士が何かのチェックのためにランボードに駈け登って、排気弁や冷却管などを目視で確認していました。12分後には折り返してEL急行かわね路号として新金谷駅へ向かうので、今度はC10形8号機が補機として列車を押してゆくことになります。

C10形8号機と、乗って来た7号客車を繋ぐ連結器の様子です。

この時は、こういう連結器って外れる事は無いんだろうな、と思って撮っていましたから、わずか5日後の11月28日に家山駅にて発車直後の電気機関車のE34と客車オハフ33-469の連結器が外れて客車が置き去りにされるという事故が起きたのには本当にびっくりしました。E34もオハフ33-469も、私が乗った列車の車輌だったからです。

この列車分離事故について国土交通省は事故につながりかねない重大なインシデントと認定し、運輸安全委員会が調査を行ないましたが、直接の原因は未だに判明していないようです。

ですが、大井川鐡道はこのトラブルを「重大事故」と位置付け、翌29日の午前中に鈴木社長が記者会見を開き、謝罪とともに再発防止策を講じることや国交省の調査に全面的に協力するなどの真摯な態度を示しています。さらに、事故現場を含め、車両などの写真を翌29日にはすべてホームページ上で公開しています。現場見取り図などもイラストで添えて分かりやすく解説しています。その公開情報はこちら。

このように、すぐに対応して現場の状況や、事故車両の状況などをきちんと公開したのは見事な処置だと思います。鉄道事業者としての真摯な態度をはっきりと示しており、事実が明確に公表されたことによる風評もなく、社会的な不安を払しょくすることが出来ました。こういう点は大変に評価出来ますし、信用にも繋がります。

だから、私は今後も安心して大井川鐡道を利用し、応援してゆきます。

さて、折返し出発に備えて運転室では機関士さんたちが声出し、指差しであれこれと確認作業を進めていました。補機となれば、逆走になりますから、後ろ向きで運転するわけです。補機運転前の準備も抜かりなく進めるのだなあ、と感心しつつ見守りました。

それから7号客車の前に戻りました。

記念に妻面の車番表記を撮りました。感動をありがとう、スハフ43-2。また機会があったら乗ります。

川根温泉笹間渡駅の駅名標です。次の駅名に白いシールが貼られているのがなんとも哀しいです。早く元通りに千頭駅までの全線運行が出来る日が訪れることを願ってやみません。 (続く)