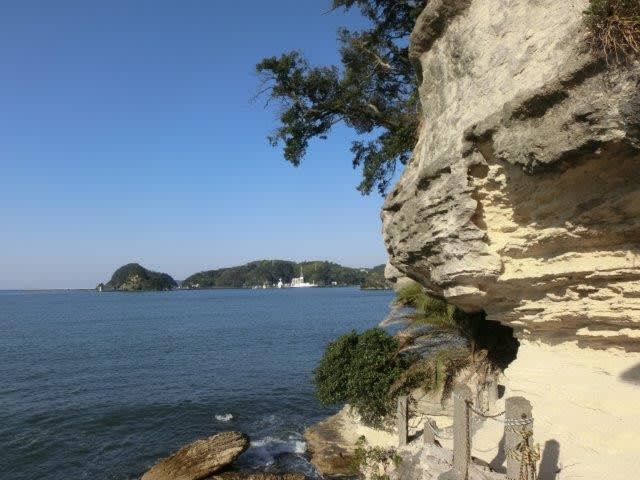

伊豆半島ゆるキャン聖地のひとつ柿崎弁天島は、御覧のように南側は海に面しています。もとは独立した島であったのが、下田港の防波堤を設けた際に接続されて道路が通じ、今では地続きになっています。だから普通に行けるわけです。

島の東側の一段高い平場には、下田市の史跡に指定されている「吉田松陰 踏海の企跡」の石碑と標柱があります。

幕末の嘉永七年(1854)に日米和親条約締結のためペリー提督が2度目の来日を果たして下田港に入った際、吉田松陰は、ペリーの黒船に密航して渡米しようと企て、金子重之輔を伴ってここ弁天島からひそかに船を出しました。いちおう黒船には到達したものの、江戸幕府との外交交渉に支障が出るのを恐れたペリーは、面会もせず追い返し、部下に命じて艦隊のボートで送り返させたのでした。

この密航失敗により、吉田松陰らは投獄されました。当時は鎖国中で海外への出航は禁じられていたからです。

伝承によれば、島の東側の海岸から夜陰にまぎれて出航したといいます。確かに東側は御覧のとおり断崖ではなくて階段状の岩棚になっており、海に出やすい地形状態であったことが分かります。

柿崎弁天島には、二つの神社が並んで建っています。観光歩道入り口からあがると、上図のように見えますが、右手前が鷺島神社、奥が下田龍神宮です。

いずれも江戸時代の建立で、鷺島神社の建物のほうは、吉田松陰らが密航計画を練って身をひそめた場所と伝わっています。その当時の建物が現存していますから、幕末維新の歴史ファンの聖地スポットとして知られているそうです。

下田龍神宮の本殿に拝礼しました。昔、九州の廿日市や別府に住んでいた頃に、阿蘇山の火山性溶岩流や堆積物層、火山性隆起地層の痕跡を見に行きましたが、その多くで近くに龍神の祠が祀られていて、地元の郷土史家が「龍神とは、一説では火山活動の神格化である」と教えてくれたことがあります。

そういえば、郷里の奈良県でも火山帯の隆起断崖や洞窟に龍神が祀られていて、代表格が室生村の龍穴神社でありました。龍神というと川や滝の近くにも祀られるケースがあれますので、水神と思われがちですが、その川や滝が多くは火山性の地形に派生したケースが殆どであります。

なので、ここ柿崎弁天島の見上げるような高さの斜交層理も、火山活動による地層形成とその浸食および隆起によって成立したことから、火山性の天然造形物の一種であることが分かります。昔の人々もそのことを知っていて、火山の神格である龍神をお祀りしてきたのでしょう。

龍神宮の社前から南を見ました。静かに凪ぐ下田灘の海面が広がっていました。

龍神宮の奥には波浪による浸食で形成された洞窟がありますが、そこへの観光歩道が上図のように崩落していて立ち入り禁止となっていました。

それで、残念ながら、洞窟の入り口の一部だけを遠望するにとどまりました。

付近の海岸の岩棚を見下ろすと、かつて存在したという桟橋の支柱の穴が四つ見えました。昭和の始めまではここは下田湾内の島でしたから、龍神宮にお参りするためには船で渡っていたわけです。その頃の桟橋の痕跡です。

観光歩道が崩落した場所の直上の斜交層理の崖面も下が大きく抉れていました。その剥落した岩が下の観光歩道を破壊してしまったのだと分かりました。地震とか強風とかが無くても、この種の地層は風化が進み、時には崩れたりしますから、どこでも見学の際には注意が必要です。

しかし、柿崎弁天島からの景色はどこでも絵になりますな・・・。

龍神宮の社殿の背後には、御覧の通り粗っぽい削られ方をとどめる斜交層理の崖面が高くそびえていました。龍神のようにも見えてなかなか見ごたえがあり、しばらく見とれてしまいました。

引き返して、車道に戻りました。

再び、あfろ氏の描き下ろしイラストのアングルで見ましたが、この島全体の塊を奥まで見渡せるポイントは、ここしかない事に気付きました。

あfろ氏もおそらく現地に取材に来たのでしょうし、島全体を一通り回って見たでしょうから、柿崎弁天島の全容を捉え得るビューポイントがここだけしかないことを分かっていたのかもしれません。 (続く)