2023年10月22日、豊臣家関連の社寺3ヶ所を訪ねて回りました。三日前の19日に水戸の友人U氏から電話がありました。

「右京大夫、息災かね?」

「おお、これは水戸の」

「しあさっての22日に行こうと思うんだが」

「承知した」

いつものパターンでパッと決まったその巡礼散策は、5月に大徳寺の特別公開に行った後で、私が「秋ぐらいに伏見城から移築された建築遺構の巡礼を予定している」と話し、U氏が「それはいい、俺も行こう。どうせなら高台寺とかも行かんかね?」と応じたのに端を発しました。

その後、追加した高台寺のほうを先に見物したい、との希望を伝えてきたので、それに合わせることにして、ついでだから近くの方広寺と豊国神社も行こうと提案して、そのコースに決まりました。

前日の夜に水戸から常磐線と新幹線を乗り継いで京都に着いたU氏と四条河原町で合流して夕食をとり、U氏は祇園四条のカプセルホテルに泊まり、翌朝は9時に八坂神社の西門前で待ち合わせて東山通を南へと歩きました。上図のように天気は快晴で、U氏は御機嫌でした。

八坂神社から高台寺へは、南門から下河原通に出て、祇園閣の南から「ねねの道」に入ればすぐに行けます。が、今回はU氏の希望により、東山通をしばらく南下して、安井金毘羅宮の前を過ぎてすぐの上図の高台寺南門通から東に登りました。U氏が、高台寺の正式な表参道から入ってみたい、と希望したからです。

その上図の表参道は、いまでは霊山観音への参道として知られて東山通の交差点には鳥居が建っていますが、高台寺南門通の名が示すように、本来は高台寺への参道であった歴史を持っています。

そのことは、歩いていくうちに、左手に高台寺の旧参道と表門が見えてくるのでよく実感出来ました。霊山観音の敷地の大半も、元々は高台寺の伽藍域でありましたから、上図の表門が高台寺の南西に位置して旧境内地の隅に位置していることが理解出来ます。

ですが、大半の観光客はこの古い門に関心を持たず、または気付かずに通り過ぎてしまいます。日本人でさえ見向きもしませんから、外国人はなおさらです。

それで、京都の観光客の大多数からは注目されることもなく忘れ去られたようになっているこの高台寺表門です。旧参道のスペースは雑草がぼうぼうと伸びていて、向こう側は駐車場および観光用人力車の待機所になっています。

ですから、この表門に近づいていって、興味深そうに見学していたのはU氏と私の二人だけでした。すぐ横の高台寺南門通を行き来する大勢の観光客の数人が、あいつらは何を見ているんだ?とチラリと横目でみてきたのが感じられましたが、そのまま行ってしまって、表門には目もくれないのでした。

それをU氏が「観光客がみんな、この歴史的に重要な建物に気付かないなんてさ、京都の観光ガイドやネット記事がいかにいい加減かがよく分かるな」と批判していましたが、そう言うU氏も私が高台寺表門について話すまでは存在を知らなかったようで、知らないままであったならば、わざわざ八坂神社から高台寺南門通へ回ろう、とは言いださなかった筈です。

U氏は、表門に近づいて見上げた途端に「予想以上に凄い立派な門じゃないか・・・」と驚いてあちこちを見、デジカメを取り出して撮影し始めました。

「おい星野、昨日話してくれたこの門の事は、よく知ってるのかね」

「いや、あんまり・・・。時々横を通ってたから、存在してることは知ってたけどな。国の重要文化財やからな」

「えっ、重要文化財なのかこれ・・・、確かにこれだけの門もあんまり無いな・・・、貫の装飾の彫刻が素晴らしいな、流石に高台寺の表門だけのことはある。高台寺は北政所のおねねさんが創建したんだから、これも安土桃山時代の建築であるわけだ、豊臣家の家格に相応しい立派な建築だな」

「でも高台寺の門として建てられたものじゃないらしい。もとは加藤清正が伏見城の門として建てたのを、こちらに移築したという。実際に移築の痕跡が残っているし、こんな立派な彫刻意匠を施すところは5月に見た大徳寺唐門とよく似ている」

「ああ、確かに似てるな。あっちは聚楽第の門だったとか。こっちは伏見城の門だったとか。どっちも豊臣秀吉の政権が建てた政治本拠地の城郭の門だ、というから共通項はあって当たり前。似てるのも当然か」

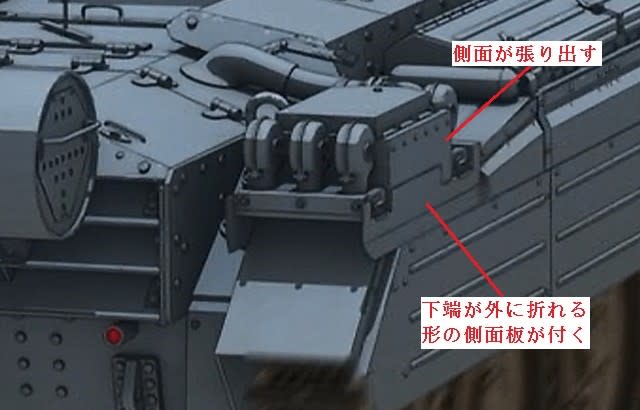

この表門は、伏見城の薬医門を移したと伝えていますが、当時の一般的な薬医門よりは規模が大きくて雄大な気分をまとっています。寺の表門にしては立派過ぎるうえ、寺院の山門や表門クラスには基本的に有り得ない装飾意匠が冠木(かぶき)や桁(けた)や蟇股(かえるまた)に見られます。

そして、門口を構成する左右の素木造りの本柱の頂部には木製の根巻きが付けられますが、この根巻きだけでも手間暇かけた贅沢な造りです。根巻き自体は黒漆塗りで、その彫り込み模様の部分に胡粉(ごふん)が白っぽく残っていますので、もとは木口(こぐち)や彫り口に胡粉塗りを施していたことが分かります。上部に打たれる三つの飾金具の中央は豊臣家の五七桐紋に形づくられています。

主桁となる冠木(かぶき)の見付(みつけ)は御覧のように龍の彫刻が配されています。これは表も裏も同様です。冠木(かぶき)の上には支輪形の欄間が付けられて屋根裏の高さを支えています。

このように冠木(かぶき)の見付(みつけ)に龍の彫刻を施す点は、5月に見学した、聚楽第の遺構と伝わる大徳寺唐門と共通しています。こちらの表門が伏見城の薬医門だったのであれば、ともに豊臣政権期の本拠地の城郭の門であったわけで、建立時期もほぼ同じになります。

門口の左右の腰貫の下には潜戸(くぐりと)が設けられています。U氏はこの潜戸に注目して正面から見、横から見、そして裏へ回って見ていました。潜戸がどのように造られているかで、戦国期なのか戦国期終焉期なのかが分かるからです。

しばらく見ていたあと、カメラで写真を撮りつつ「なるほど豊臣期の城郭の門だなあ、防御の要としての最低限の構えはちゃんと残してあるな」と言いました。

御覧の通り、潜戸は左右とも同じ簡素な造りで、写真では見えませんが、内側に堅固な扉が付きます。城郭の門というのは、普段は門口の扉は閉じていて、有事の際にのみ開かれます。それで平時の出入りは左右のこの潜戸で行ないます。

そのため、潜戸の内側には通行人を監視する門番所が左右いずれかに設置されているのが普通です。この門の場合は向かって左、つまり北側の潜戸の内側に門番所の取り付け仕口(しぐち)を木で埋めた痕跡が残っているので、もとは左側に門番所が付いていたことが分かります。

ですが、門番所という施設は寺院の門には必要ありませんから、この高台寺表門がもともと城郭の門であったものを現在地へ移築した際に門番所を撤去している、ということが分かります。

加藤清正の築造とされる点といい、規模の雄大な薬医門であることといい、装飾の豪華さといい、豊臣家北政所の創建たる高台寺の表門という位置からみて、もと伏見城の城門であったとの伝承は、本物だろうと思います。

個人的には、いま御香宮神社に残る大手門に次ぐ規模の城門だったのだろう、と推測しています。 (続く)