閑院宮邸跡を見学した後、同行者のすすめで御苑の西辺をたどることにしました。閑院宮邸跡の北門から宗像社の西を通って、次の辻で西に行くと、上図のように下立売御門が見えてきました。

京都御苑の西辺は烏丸通に面しています。出入口は6ヶ所にありますが、そのうちの4ヶ所に御門が建ちます。下立売御門は、その一番南に位置しています。案内板は見当たりませんでしたが、たぶんこれも江戸期の建物なのでしょう。

下立売御門から出水口を経て、次の御門が有名な蛤御門です。正式名称は新在家御門ですが、幕末の蛤御門の変(禁門の変)の舞台となったことから、俗称の蛤御門のほうでよく知られています。

外観上は他の御門と変わりません。と言うより、御門はいずれも同じ形式で建てられているので、外見上の相違点は見当たりません。

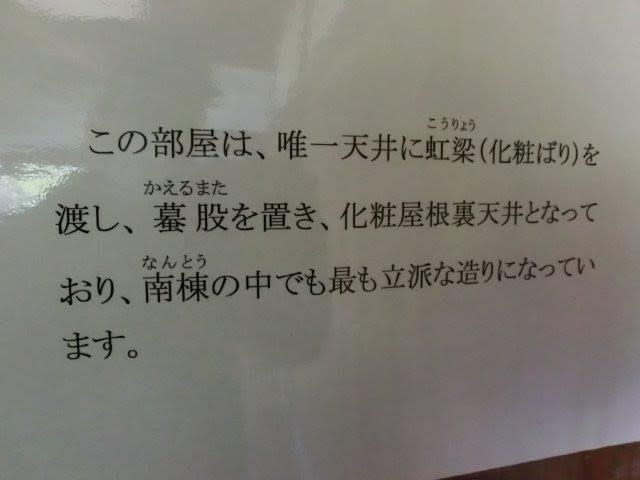

ですが、この御門にだけは上図の案内板が立てられています。歴史的に有名な事件の現場であり、幕末維新の歴史ファンが必ず訪れる史跡の一つですから、立てられて当然でしょう。

同行者は、同志社大学在学中は京都府庁の近くに住んでいたので、通学路も蛤御門の前を通っていたそうですが、その割には蛤御門も蛤御門の変もあまり知らなかったそうです。あまり身近すぎると、興味が持てなくなるもののようです。

なので、蛤御門にいまも残る蛤御門の変当時の弾痕を示すと、驚き、感動し、珍しそうに見て、触れていました。弾痕は御覧のとおりあちこちに白っぽく浮き出て見えます。数が多いので、激戦地であったことがよく分かりますが、同行者は「戦場にあってよく燃えなかったですね」と妙なところに感心していました。

御所の門だから、それに向かって発砲するだけでも朝敵になってしまうのに、燃やしてしまったらもっとエライことになるよ、と説明すると、「あー」と思い至ったように頷いていました。

蛤御門の変(禁門の変)とは、元治元年(1864)に長州藩が前年八月十八日の政変で失った勢力回復を図るべく京都に出兵し、京都を護る会津藩主松平容保以下の会津および薩摩などの藩兵と蛤御門付近で戦い、敗れて撃退された事件です。

この敗戦によって長州藩は朝敵の烙印を押され、当時の藩主毛利氏は徳川将軍より頂いた偏諱を剥奪されました。さらに幕府は長州藩を罰すべく第一次長州征伐を行うことになりました。そういう重大事件の現場がここでした。

当時の長州藩は、急進的な尊皇攘夷論を掲げ、京都政局を主導していたにもかかわらず、文久三年(1863)に公武合体派である会津藩と薩摩藩らの主導による政変(八月十八日の政変)により京都を追放されました。

その失地回復を目指して、来島又兵衛らが武力を背景に長州の無実を訴えようとする進発論を採って御所へ向かったわけですが、藩内では桂小五郎、高杉晋作、久坂玄瑞らが慎重論をとって反対していたのでした。

にもかかわらず、来島又兵衛らは自ら遊撃隊600名の兵を率いて、京都守護職の会津藩主松平容保率いる会津、薩摩、大垣の諸藩に新撰組を加えた約3000の軍勢と激突、御所に入るべく蛤御門を確保しようとして果たせず、来島又兵衛自身も戦死して400名余りが斃れ、長州藩の軍勢は壊滅しました。

結果的には桂小五郎らの慎重論が正しかったわけですが、この単なる小競り合いレベルの戦闘の影響は甚大で、周囲の街区に戦火が広がって約3万戸が焼失、大勢の京都住民が避難民に転じて社会問題になりました。

なにしろ、畿内にて大名同士が合戦に及んだのは慶長二十年(1615)の大坂夏の陣以来のことでしたから、また戦国の世に戻るのか、と大勢の京都住民が怖れおののいたのも当然のことでした。だから、京都ではいまでも長州藩に関する評判はかんばしくないそうです。

蛤御門からは再び御苑内に進み、京都御所の東辺の通りを北へ向かいました。途中で上図の宣秋門(ぎしゅうもん)を見ました。

宜秋門は、平安京の頃は内裏の外郭門の一つで、内裏から見て西に位置しました。その伝統を受け継いで、現在の門は御所の西辺に建ちます。

宜秋門を過ぎて北へ進み、西に中立売御門を望みました。

同行者のすすめで京都御所の一般参観へも行くことになっていたので、参観入り口である清所門(せいしょもん)へと向かいました。上図の築地塀に繋がる門がそれでした。

清所門は、京都御所の六門の一つで、かつては御台所御門と呼ばれ御所の勝手口として使用されましたが、現在は京都御所の一般参観の出入り口として使用されています。 (続く)