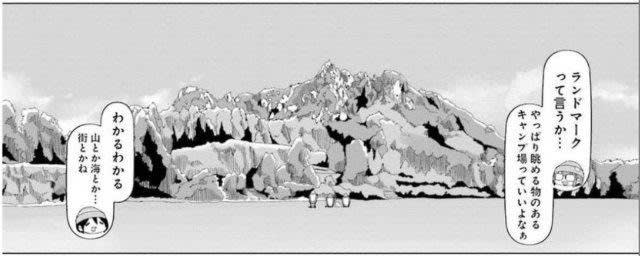

みずがき山自然公園の西側には、ロッジ風の管理棟とキャンプ場があります。原作コミック第12巻97ページ3コマ目のアングルです。

このシーンですね。作中では「瑞牆山キャンプ場」となっていますが、実際にはみずがき山自然公園のキャンプサイトということです。ロッジ風の管理棟は、キャンプサイトの管理棟にあたり、館内には農林産物活用体験室、研修室や食堂があり、また売店では地元の農産物などの販売を行っています。

ちなみにみずがき山自然公園は、平成十三年(2001)5月20日に開催された「第52回全国植樹祭」の主会場として作られた所で、その跡地約1,1ヘクタールの再活用を目指して自然公園としたものです。瑞牆山の西麓、標高1500メートルに位置しており、夏でも涼しいためにキャンプ場は山梨県でも指折りの人気を誇るそうです。

とりあえず、管理棟へ向かいました。駐車場を横切っていく途中で、既視感のある上図のアングルの景色を見つけました。

このシーンですね。原作コミック第12巻98ページ3コマ目です。大垣千明が「電波もバッチリじゃん ここ」と言っていますが、実際にはドコモのみであるようです。私の携帯およびタブレットはauですが、瑞牆山エリアは殆ど圏外でWi-Fiも使えませんでした。

管理棟に近づいても電波が来ませんでした。ま、ここでネット検索とかするわけではないので、あまり気になりませんでした。

管理棟の手前にて。ここも既視感がありましたが、なにか違和感も感じました。

原作コミック第12巻99ページ1コマ目のアングルでしたが、作中では管理棟の周囲に林立する木が描かれていないのでした。管理棟の建物の全容を見せるための省略でしょうか。ベンチや自販機はそのまま忠実に描かれています。

管理棟の玄関をくぐると、主屋の内部空間はまるまる販売コーナーになっていました。農林産物活用体験室、研修室や食堂は奥のほうにあるようでした。

ここみずがき山自然公園は、人里離れた山奥にあるため、ここの売店はコンビニ的な使われ方をしているそうで、特にキャンプ場の利用者にとっては食材も飲料水もキャンプ用品も薪も売っているために重宝がられているそうです。このアングルで原作コミック第12巻99ページ2コマ目に出ています。

このシーンですね。奥の大きな暖炉もカウンターもそのままでした。

みずがき山自然公園の公式案内情報はこちら。 (続く)