北海道新聞は昨年12月16~18日、札幌市が目指す2030年冬季五輪・パラリンピック招致について18歳以上の札幌市民を対象に電話による世論調査を行った。招致への賛否は「反対」「どちらかといえば反対」と答えた人が計67%で、「賛成」「どちらかといえば賛成」の計33%の2倍となった。同じ日程で行った全道調査も反対意見が計61%で、賛成意見の計39%を上回った。

反対の理由を単数回答で尋ねると、札幌市民は「除雪やコロナ対策、福祉など他にもっと大事な施策がある」が48%で最多。「東京五輪を巡る汚職や談合事件で五輪に不信感が募った」の23%、「施設の整備・維持にお金がかかる」の13%が続き、全道も同様の傾向だったという。税金の使い道に対し、札幌市民が厳しい見方を示していることがうかがえる。

札幌市はこの秋に世論調査を行う旨表明しているが、この道新の調査で十分である。新たな調査は税金の無駄であり、早く招致中止の決断をすべきである。五輪はお金がかかりすぎるし、東京五輪の不祥事を見る限り、招致はあり得ないと思うし、市民の7割が反対しているのに五輪を強行しようというなら前代未聞である。IOCは、五輪開催には市民の賛成が7割ないと認めないとしているのであるから、即刻中止すべきである。札幌市長は何をしているのか?

北海道新聞の世論調査記事(1/9):https://www.hokkaido-np.co.jp/article/784671

一月万冊の論評(1/9): https://youtu.be/lm-DjXeb13A

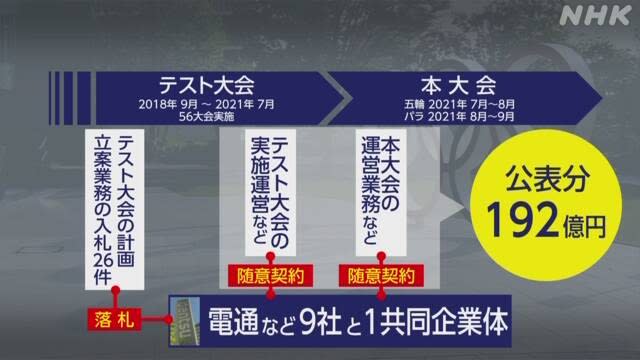

朝日新聞デジタルの記事(11/27)によると「東京五輪・パラリンピックのテスト大会業務をめぐる入札談合事件で、発注を担当した大会組織委員会の大会運営局の次長(当時)と、広告最大手「電通」から同局に出向していた職員、電通本体の担当社員の3人が受注調整を主導した疑いがあることが、関係者への取材でわかった。東京地検特捜部と公正取引委員会は25日、独占禁止法違反(不当な取引制限)の疑いで電通本社と元次長の自宅などを合同で捜索した。」とあって目を疑った。

というのは、現役時代に同僚としてその元次長を知っていたからである。競技団体から組織委員会に出向していた話は聞いていたが、テスト大会の実施計画を立案する業務に関わっていたとは知らなかった。どういう背景があったのかよく知らないが、独占企業の電通がかんでいる事案なので、さもありなんという印象を持った。独禁法違反という意識は全くなく、運営を円滑に行おうとして、勇み足となった恐れがある。地検特捜部の今後の捜査が注目される。

このテスト大会の受注調整問題に限らず、高橋治之氏による収賄事件の解明には、まだ時間がかかりそうなタイミングであるが、新聞報道によると、組織委員会そのものがこの3月で完全消滅するという。これは当初から指摘されていたことだが、どんな問題をかかえていようと組織が消滅するので、真相解明ができないまま闇に葬られることになる。誰も責任は取らないし、消滅後は追及もできないのである。五輪汚職・談合は検証もされずに、まさに「逃げるが勝ち」である。あれだけ、国民の税金を無駄に使っておいて、誰も責任を取らず、終焉を迎えるようでは、検察も生ぬるいという印象は否めない。

朝日新聞デジタル記事: https://www.asahi.com/articles/ASQCT6TGDQCSUTIL043.html

毎年1月2日の朝は「箱根駅伝」の沿道応援から始まる。8時にスタートだが、我が家のあたりにくるのは、8時23分頃なので、様子を見ながら家を出る。今年は、次男家族が来ているので、孫達を連れて5人で応援に出かけた。沿道の人数は、予想よりは少なく、落ち着いて見ることができた。学連選抜の選手が1位を走り抜けたが、結果的には3位となったものの、すごい頑張りであった。

一旦家に戻り、朝食後、これまた恒例になっているが、イト-ヨーカドーで干支の置物のプレゼントをもらうため、開店35分前には店舗に並んだ。先着300名となっているが、昨年より大分長い列が出来ていた。40番目位だったと思うが、開店時は、100m以上の列ができていた。一度もらった後、最後部に再び並び、2個ゲットすることができた。無料だが、なかなか可愛らしい干支の置物で、毎年並んでももらう価値はある。4年連続でもらってぃるが、十二支の全てを集めたくなるほど可愛らしい縁起物である。イオンも同じようなプレゼント企画をやっているが、イオンの場合、2000円以上買物をした人限定というケチ臭い企画なので、イトーヨーカドーの勝ちである。

今年のお正月はコロナ禍で例年のようなおせち料理はできていないが、20日の昼には長男家族も加わり、8人全員揃ってのお正月となりおせち料理やカニ料理を味わうことができた。次男家族はタイに住んでいるので、たまたま一時帰国して全員が揃うのは滅多にない機会で、楽しいひと時を過ごすことができた。

.

写真は、箱根駅伝と兎の置物

毎年クリスマスには外国に住む外国人の友人にネットでクリスマスカードを送っている。昔は、クリスマスカードそのものを送っていたが、ここ10年以上はネットのカード、いわゆるecardを送るようになった。自分が利用しているのは、123Greetingsというサイトで、クリスマスとか誕生日とかそれぞれのイベントに応じて、カードを選ぶことができる。多くは、気に入った30秒程度の動画を選び、そこにメッセージを添えるというもので、もちろん無料である。前もって、作っておいて、相手に届ける日付もあらかじめ指定することができる。

送り先は、カナダ、ハンガリー、クロアチア等に住む外国人の友人であるが、今はクリスマスのecardを送るのみとなっている。メールアドレスさえわかれば、簡単にいつでもカードを送ることができるので、便利である。これは、英語のサイトであるが、YouTubeの動画とリンクしているものもある。日本語でも同じようなサービスがあるのではないかと思う。

クリスマスだけでも、300種類以上の動画が用意されているので、自分の気に入ったもの選び、バックのクリスマソングも変えることもできる。たった30秒程度の動画であるが、相手をイメージして選ぶのも楽しみなものの大変でもある。もらった人は、thank youというお返しのecardを送ることもできる。便利になったものであるが、届いたカードを机の上に並べてクリスマスを迎えていた頃が懐かしい気もする。

123greetingsのウェブサイト: https://www.123greetings.com/

札幌市は19日、2030年冬季五輪・パラリンピック招致について、市民らを対象に意向調査を再び実施する方針を固めたという。今年3月の意向調査では賛成派が過半数を占めたことから、これまで秋元克広市長は「再調査の必要はない」と繰り返していたが、東京五輪汚職によるイメージ悪化で招致機運が低調な点に危機感を抱き、改めて意向を問う必要があると判断したというニュースが流れた。

ここに来て民意を問うということは、東京五輪の不祥事拡大の影響もあり、反対派の方が多いことはほぼ確実であるので、招致活動を断念することを意味する。招致したら莫大なお金が必要となることは明らかであり、札幌市民も北海道民もそんなバカではないはずである。もし賛成派が多いとしたら、北海道はもう終わりである。札幌市長も、民意を尊重して撤退したいというのが本音ではないかと思われる。東京五輪も最終的に約1兆7千億円もの経費がかかり、壮大な無駄遣いとなったことを肝に銘じるべきである。また、20日の黒田日銀総裁による利上げ宣言により、ますます招致が難しくなったともいえる。東京五輪であれだけもめたのに、まだ誘致にこだわる札幌市長や自民党・公明党与党は狂気の沙汰といえる。早く撤退宣言を正式に決めてほしいものである。

個人的には、1972年の札幌冬季五輪の時に千歳に住んでいたので、まさに札幌五輪を実体験しているが、当時と今とでは環境が全く異なるので、再誘致する意味はないし、マイナス面の方がはるかに大きいと思われる。今や、世界中でも冬季五輪に手を挙げる都市がほとんどないため、IOCにそそのかされているというか、騙されているだけだと感じる。ネットの一月万冊でも、五輪に詳しい元博報堂の本間龍さんが厳しいコメントを展開している。

一月万冊(12/21)の見方: https://youtu.be/ySP5FSr9Ws8

「目黒川みんなのイルミネーション2022」が11月11日、五反田ふれあい水辺広場と目黒川沿道で始まった旨のニュースがテレビで流れた。2010年から続くイベントで、大崎エリアの地元企業など24団体が協賛し、五反田・大崎エリアを流れる目黒川両岸の桜並木に、ピンク色のイルミネーションを装飾するもの。家庭や店舗の廃食油をリサイクルし、バイオディーゼル燃料による再生エネルギーを使ってイルミネーションを点灯するという。LED電球34万5700個を使い、両岸の総距離は約2.2キロメートルに及ぶという。この界隈は総合体育館に卓球で出かける時自転車で通る道なので大変親しみがある。

このイルミネーションのイベントがあることは、参加中の「品川健康ポイント」の『品川の水辺を彩るライトアップ』というウォーキングイベントとして紹介されていたので知っていたが、11日から始まったことはテレビで初めて知った。すでにこのコースは昼間にウォーキング済みだが、ライトアップが始まったということなので、今度は夜に出かけてみようと思う。目黒川の水面にイルミネーションの光が反射し、輝きが2倍になるのが見どころの一つということなので楽しみである。点灯時間は17時~22時で来年の1月8日までやっているようである。電力を無駄に使っていないところも魅力である。