年始になって、歌手の八代亜紀さん(73才)の突然の訃報に驚いた。紅白に出ていないなと思っていたが、その時はもう旅立っていたというから、ビックリした。最近は、自分より若い人が先に旅立っていくところを目の当たりにすることが多いので、ショックである。歌手では、八代さんの他に2023年だけで、西郷輝彦さん(75才)、坂本龍一さん(71才)、谷村新司さん(74才)、もんたよしのりさん(72才)、KANさん(61才)、大橋純子さん(73才)、ザ・リリーズ妹(62才)等々、知っている人ばかりである。

訃報に接するたびに、自分ももうそういう年になってしまったとひしと感じる。15世紀室町時代に、浄土真宗の布教に努めた蓮如上人の教えで、「老少不定(ろうしょうふじょう)」という言葉があるが、死を迎える時は年令順ではないということ、即ち、人間の寿命はわからないもので、老人が先に死に、若者が後から死ぬとは限らないということを意味する。まさにそんな思いである。お正月から能登半島大地震、羽田空港衝突事故と続き、多くの命が奪われているが、まさに「老少不定」で、年令に関係なく、死が訪れるという無常観に襲われる。今では、100才以上の人が全国で9万人以上もいる一方、大地震では、多くの子供や若者の命も奪われていると思われるから心が痛む。

「老少不定」の教えについて: https://www.youtube.com/watch?v=zMCSbtlk7S0

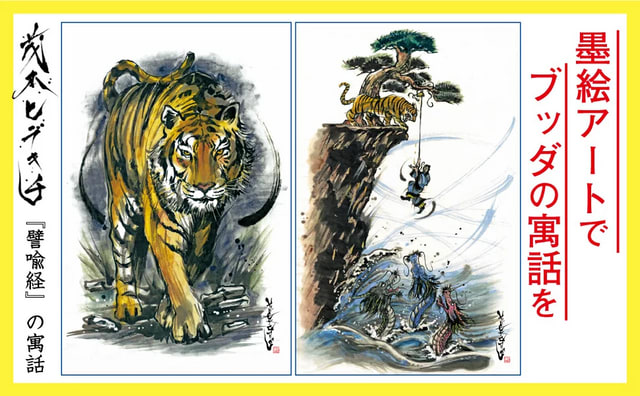

親鸞聖人の教えを説く親鸞会関連の1万年堂出版が今年発刊した最新の書籍である「人生の目的」を図書館で予約していたが、やっと順番が回ってきて、読むことができた。親鸞会の教祖である高森顕徹氏のご子息である高森光晴氏と大見滋紀氏の共著で、先の「歎異抄ってなんだろう」の続編ともいえる。トルストイが衝撃を受けたブッダの寓話から始まる。本の随所に描かれている茂木ヒデキチという墨絵アーティストの絵がやたら目を引く。特に、本の表紙にも描かれている追いかけてくる獰猛なトラはあまりに強烈であり、本を読んでいくと、このトラは、無常(死)のことであり、追いかけてくるとは突然襲ってくることを表しているというからゾッとする。蓮如上人の「白骨の御文章」そのもので、「朝には紅顔ありて、夕べには白骨となれる身なり」の世界である。ブッダの例え話ということであるが、本の前半は、「広野に散らばる白骨に驚く旅人」とか「死は突然背後から襲ってくる」とか「いつまでも他人の葬式ばかりではない」とか恐ろしい話ばかりで読みたくなくなるほどである。

トラに出くわした旅人は、断崖上の松の木に登ろうとしたが、トラは木登りが得意なことに気づき断念した。「松の木」に例えられたのは、日頃頼りにしている家族や財産、お金や健康、能力や社会的地位などという。どれも生きていくには大事で必要なものであるが、どんなに恵まれていても、トラ(死)から逃れることはできないのである。また、松の木の太い下枝から絶壁に垂れ下がっている藤ヅルを発見し、それにすがってスルスルと滑り下りたが、ブッダは、短い我々の寿命をその藤ヅルに例えている。いつ切れるかわからないが、必ず切れる時が来るという。藤ヅルのお蔭で助かったと思いきや、ぶら下がっている足下には、怒涛逆巻く深海が広がり、そこに青と赤と黒の三匹の毒竜が口を開けて旅人が落ちてくるのを待ち構えているのを見た。旅人が頭上を見ると白と黒のネズミが藤ヅルを交互にかじっていることに気づいたが、ネズミを追い払おうとしてツルを揺さぶったところ、ボタボタと美味しいハチミツが落ちてきた。旅人は、迫り来る危機を忘れ、落ちて来るより多くのハチミツを舐めて愉しむことに心を奪われる。

白と黒のネズミとは、白のネズミは昼、黒のネズミは夜を例えており、昼と夜が交互に命を縮めているという。三匹の毒竜とは、我々の心の中にある毒を持つ三つの煩悩を例えているという。三毒の煩悩とは、「欲」「怒り」「愚痴」である。色でいうと、「欲」が青い毒竜、「怒」が、赤い毒竜、「愚痴」が黒の毒竜である。「限りなき欲に振り回されて苦しんでいる」「欲望が妨げられると怒りの炎が燃え上がる」「人をねたんだり、うらんだりする醜い心」である。落ちてきた五滴のハチミツは、食欲、財欲、色欲、名誉欲、睡眠欲であり、魔力があるという。また、ブッダが一貫して説かれた根幹の教えは、「因果の道理」で、「善因善果」「悪因悪果」「自因自果」の道理であり、「自分のやった善行は自分に善果を生みだし、自分のやった悪行は自身に悪果を生みだす」のである。

最終章では、絶望の闇を破る光ありということで、細い藤ヅルにぶら下がりながら、ハチミツに心を奪われている旅人を救うには、どうしたらいいかの対処法についてブッダは、「一向専念 無量寿仏」が最も肝心であると説かれている。「無量寿仏」とは、「阿弥陀仏」のことで、それを一途に念じなさいという教えである。ブッダと阿弥陀仏は、全く別の仏で、阿弥陀仏は、宇宙に存在する唯一の仏だが、地球上で唯一人仏のさとりを開かれたのがブッダであり、阿弥陀仏はブッダの師匠あるともいえる。阿弥陀仏は、「どんな人でも、生存中に、後生の一大事を解決し、絶対の幸福に救い、必ず極楽浄土へ往ける身にさせる」と誓っている。その誓約を果たせる力がある「南無阿弥陀仏」の六字の名号を創ったという。この本を読んでも、よくわからないが、ひとまず、「南無阿弥陀仏」と念じてみよう。

我が家から徒歩3分のところにある海雲寺は、鎌倉中期の1251年に海晏寺(臨済宗)の一塔頭として開かれ、1596年に曹洞宗に改められ独立。「江戸六地蔵」や「洋行帰りの梵鐘」で有名な品川寺の隣に位置する。荒神堂に祀られている千躰荒神は江戸時代よりかまどの神様、台所の守護神として多くの人々から信仰されている。江戸時代には火事が多かったが、不思議とこの海雲寺あたりで火の手がブロックされていたと伝えられる。荒神さまは、火と水を守る“台所”の神。台所に祀ると、一切の災難を除き、衣食住に困らないとされる。

毎年3月と11月の27、28日(曜日に関係なく)に行われる江戸時代から続く千躰荒神祭では、千躰荒神王が御開帳となり、荒神堂の中で一日中護摩が炊かれ、お札が授与される。普段は、荒神堂の入口部分しか入れないが、お祭りの時は、中まで入れるので、千躰荒神様にお参りすることができる。この日は、お寺周辺の旧東海道沿いに露店が軒を連ねる。今年は数が少ない印象だったが、お好み焼き、タコ焼き、焼き栗、唐辛子、ナッツ等いろいろな露天が出ていた。お釜の形をした「釜おこし」が名物である。品川宿では、このようなお祭りやイベントが頻繁に行われ、その都度いろいろな露店が軒を連ねるので、江戸情緒あふれる街並みとなる。いろいろなお店を見ていると不思議と心が落ち着く。こんな江戸風情が残る品川宿界隈が好きだ。

先に富山県の砺波にある先祖代々のお墓の墓じまいを行ったが、19日に我が家から1分のところにある天妙国寺の永代供養納骨堂に代々の骨を整理し、納骨した。親族関係の7人が立ち合い、お寺の住職による納骨のお経をあげてもらった。このお寺の宗派は、顕本法華宗で、日蓮宗に属するので、お経は、「南無妙法蓮華経」である。実家の宗派は、浄土真宗なので、「南無阿弥陀仏」であるが、納骨堂は宗派を問わないということから、我が家の目の前にある寺院の納骨堂を選んだものである。今からお墓の購入は無意味なので、納骨堂が正解と思い、田舎の墓じまいにあたって、自分達の納骨堂と同じところを選んだものである。この寺院は、1285年創建で、徳川家ゆかりの大きな寺院で、往時は、五重塔もあったが、1702年に焼失し、今は塔の礎石だけが残り、境内に展示されている。歌舞伎で有名な斬られ与三郎とお富のお墓や浪曲界の巨匠、桃中軒雲右衛門のお墓もある。お墓参りに遠くまで出かけるような時代ではないので、家から1分のところにお参りのできる納骨堂があることは、大変便利であり、自分達のお墓もそこを選んだのは、それが一番大きなポイントであった。それに歴史ある寺院であることも魅力的であったので、あまり迷わず永代の住処としたものである。

往時のお寺の風景(五重塔が描かれている)