先日2016年6月15日、米大リーグ・マーリンズのイチロー外野手が、ピート・ローズ氏の持つ大リーグ記録の最多安打記録4,256安打を上回る、日米通算安打数を更新した。

イチロー氏は、子供の頃から常識外れの言動を行う事により笑われて来たと、その日の会見で語っていた。しかし、その周囲の嘲笑や雑音に影響されず、動揺せず、煽られず、泰然自若として淡々と集中力を持って我が道を進みながら、また自身の個性を伸ばしながら、結果・実績を残して来た。その事によって、反論せずとも周囲を黙らせて来た。

イチロー氏の内面には独特の感性・捉え方・考え方・判断の仕方が存在する。それらのユニークさがイチロー氏のアイデンティティとなっており、子供の頃から自尊心・自信・誇りを持っているものと思われる。

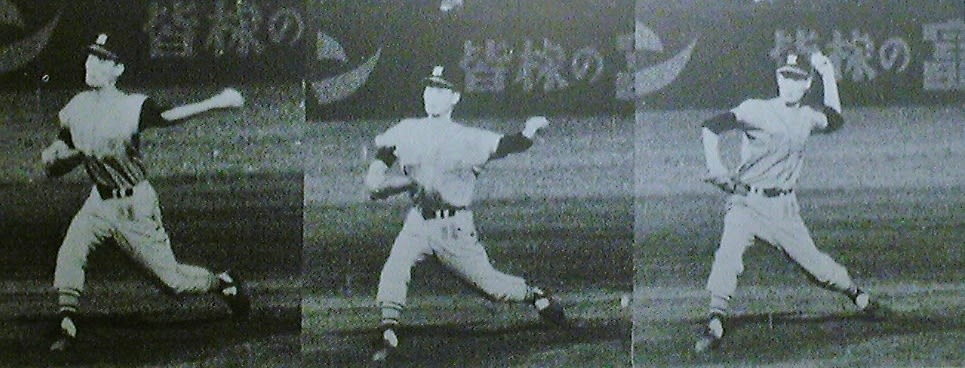

その個性はオリックス・ブルーウェーブ在籍時のバッティング・フォームにも現れていた。振り子打法は、その特異なフォームから、当初は周囲から笑われていたのであろう。しかし、それを臆する事無く頑固に信念を貫いた事が立派である。また、その個性を認める監督やコーチに恵まれた事も運が良かった。故・仰木彬監督は放任主義でイチロー氏には好都合であったが、元巨人軍の前任の監督の場合には管理主義であった為に、押し付けられる事でその個性が潰されそうになっていた。

何時だったか、その当時の1990年代にテレビの報道番組か何かで、「科学する野球」( ベースボール・マガジン社)の著者である村上豊氏がイチロー氏について、その著者の物理的打撃理論に最も近いプロ野球選手であると言っていた事を思い出す。

1984年~1985年に投手篇と打撃篇の「科学する野球」をそれぞれ出版された著者の村上豊氏は、プロ野球の経験は無い。「1918年生まれで、神戸三中(現・長田高)-高知高(旧制)-京都大学法学部(旧制)を卒業し、ノンプロ・オール神戸の一塁手として活躍。戦時中は川崎重工業、戦後は三菱商事に勤務し、定年退職後にリョウマ・システムズ(株)社長、金菱商事(株)会長、村上スポーツ企画を兼営する。身体運動学的見地と物理から割り出した野球技術理論で技術指導を行う。」(「科学する野球」著者略歴より一部要約。)

本書には、物理を基にした打撃・ピッチングの本質が説かれている。そして、現場の監督やコーチの言っている理論とは、全く異なる事が書いてある。従来からの常識とされる理論を否定し、科学的・物理的な理論を根拠にした技術指導を行っている。著者は、巷の指導者よりは実績が無く、肩書きも無い為に説得力に欠ける様に感じる方々も多いと思う。しかし、現場の指導者や先輩は、昔からの根拠の無い言い伝え的な理論や、自分の経験からの思い込みによる指導をされる事が多い。それ故に、プロに入ってコーチにいじられ過ぎて、鳴かず飛ばずで去っていく選手達が多い。又、真実で無い為に、人によって指導理論・内容が違ってくる為に、聞く耳を持ち過ぎる選手は、それらの様々な理論に振り回されてしまう。本書に有る様に、科学的・物理的な理論を根拠にした技術指導であれば、真に正しいフォームとなって、故障する事も無く、選手としての寿命も延びる。

イチロー氏の打撃に見られる様に、球を打つ瞬間は後ろの軸足が地面から離れて浮いているか或いは着地していてもつま先がチョンと着いているだけで、全体重がステップして内側に閉じている前足に乗り移っている。重心は動かさず体重だけを移動するので、体は後ろに倒れて頭の位置は後方となっている。前足を外側に開かず内側に閉じておく事で、体重と捻りによる力を逃さずに溜めて、球にその力を乗り移せている。ステップの幅が小さい事で体重移動もスムーズであり、前足を屈さずに真っ直ぐ伸ばしている事で、打つ瞬間に前足がしっかりとした捻りの固定軸となっている。捻りによる打撃で静かに打ち、その捻りによる力と柔軟性のバネが相乗効果となって増大する力を生み出し、物理的に適ったフォームである為に力のロスが殆ど無く、故障することも無く、現役としての選手寿命も長くなっている。

構えた時に両足のつま先が内側に閉じ、初めは後ろ足を捻りの軸足とし、打つ瞬間に前足を捻りの軸足とする、体が後ろに倒れているので球を打った後は後ろ足に体重が戻ってくる。

レベル・スイングとは、地面に対しての水平では無い。「仮想の加撃面」に対しての水平である。相対させる基準を何処に置くかが問題である。

打撃・ピッチングに共通する事が多いが、バレーボールやボクシング、陸上競技、水泳等の他のスポーツにも共通する、或いは通用するのが本書の物理理論である。

腕を内捻することで腰が入り胸が張る。ピッチングにおいては手投げにならず、肩を壊さない。

踵(かかと)からのフットワークによりステップした足に体重をしっかりと載せて強い軸足となり、ボクシングにおいては強いパンチを生み出す。

陸上競技の短距離走においては、踵からの着地でストライドが伸び、踏み出す脚にシッカリと体重を順に載せていく事が出来る為に、より一層の加速力が増す。また腕を内捻する事で腰が入り、野生の走力を持つ肉食系動物の様に、体全体を効率良く使って走る事が出来る。

ピッチングにおいてもステップの幅を狭くする事で、体重移動がスムーズになるばかりでは無く、高い位置からの投球が可能となり、より角度のある球を投げる事が出来る。後ろ足(初めの軸脚)の膝を地面に着ける程に広くステップしている者が多いが前脚(後の軸脚)に体重が乗り切れずにステップの間に力を損失しており、せっかくの高身長も損をしている。また、ステップ幅を取り過ぎている為に前脚の膝が曲がってしまい、捻りの軸脚の役目を果たしていない。

投球においての直球を投げる上で、人差し指と中指を離さず付けて揃えた方が、力が集中してロスが無くなる。

著者が本書において、自身の物理理論に最も近い投手と紹介しているのが、元・阪急ブレーブスの故・梶本隆夫氏である。梶本氏は高校卒業後、1954~1973年まで20年間の現役時に、通算254勝255敗、防御率2.98、奪三振数2945等の実績を残した。歪み理論に適ったフォームで、捻りで静かに投げ、選手寿命も長かった。

「同時代の投手の多くが力投型のフォームで投げたのに対して、長身にもかかわらずスリー・クォーター気味の、一見おとなしく見えるフォームからの快速球を特徴としていた。ゆったりとしつつ全身を大きく使うフォームは当時最高の左腕投手の呼び声が高かった金田正一を手本にしたと言う。『カネさんの独特の全身の使い方はあの人にしか出来ないもの。ついにものにできなかった』という」(ウィキペディア「梶本隆夫」より。)本書には勿論、元・国鉄スワローズ投手の金田正一氏の捻りの投球も紹介している。

科学的・物理的根拠を持つ事は大事である。私自身、まだまだ修行が足りない為に欠陥部分が多いが、心に確かな礎・土台を築き、確乎不動の中で自身の信念を持って集中力を発揮する為に、私の場合はそれを聖霊に求める。

参考文献

・ウィキペディア:「梶本隆夫」

イチロー氏は、子供の頃から常識外れの言動を行う事により笑われて来たと、その日の会見で語っていた。しかし、その周囲の嘲笑や雑音に影響されず、動揺せず、煽られず、泰然自若として淡々と集中力を持って我が道を進みながら、また自身の個性を伸ばしながら、結果・実績を残して来た。その事によって、反論せずとも周囲を黙らせて来た。

イチロー氏の内面には独特の感性・捉え方・考え方・判断の仕方が存在する。それらのユニークさがイチロー氏のアイデンティティとなっており、子供の頃から自尊心・自信・誇りを持っているものと思われる。

その個性はオリックス・ブルーウェーブ在籍時のバッティング・フォームにも現れていた。振り子打法は、その特異なフォームから、当初は周囲から笑われていたのであろう。しかし、それを臆する事無く頑固に信念を貫いた事が立派である。また、その個性を認める監督やコーチに恵まれた事も運が良かった。故・仰木彬監督は放任主義でイチロー氏には好都合であったが、元巨人軍の前任の監督の場合には管理主義であった為に、押し付けられる事でその個性が潰されそうになっていた。

何時だったか、その当時の1990年代にテレビの報道番組か何かで、「科学する野球」( ベースボール・マガジン社)の著者である村上豊氏がイチロー氏について、その著者の物理的打撃理論に最も近いプロ野球選手であると言っていた事を思い出す。

1984年~1985年に投手篇と打撃篇の「科学する野球」をそれぞれ出版された著者の村上豊氏は、プロ野球の経験は無い。「1918年生まれで、神戸三中(現・長田高)-高知高(旧制)-京都大学法学部(旧制)を卒業し、ノンプロ・オール神戸の一塁手として活躍。戦時中は川崎重工業、戦後は三菱商事に勤務し、定年退職後にリョウマ・システムズ(株)社長、金菱商事(株)会長、村上スポーツ企画を兼営する。身体運動学的見地と物理から割り出した野球技術理論で技術指導を行う。」(「科学する野球」著者略歴より一部要約。)

本書には、物理を基にした打撃・ピッチングの本質が説かれている。そして、現場の監督やコーチの言っている理論とは、全く異なる事が書いてある。従来からの常識とされる理論を否定し、科学的・物理的な理論を根拠にした技術指導を行っている。著者は、巷の指導者よりは実績が無く、肩書きも無い為に説得力に欠ける様に感じる方々も多いと思う。しかし、現場の指導者や先輩は、昔からの根拠の無い言い伝え的な理論や、自分の経験からの思い込みによる指導をされる事が多い。それ故に、プロに入ってコーチにいじられ過ぎて、鳴かず飛ばずで去っていく選手達が多い。又、真実で無い為に、人によって指導理論・内容が違ってくる為に、聞く耳を持ち過ぎる選手は、それらの様々な理論に振り回されてしまう。本書に有る様に、科学的・物理的な理論を根拠にした技術指導であれば、真に正しいフォームとなって、故障する事も無く、選手としての寿命も延びる。

イチロー氏の打撃に見られる様に、球を打つ瞬間は後ろの軸足が地面から離れて浮いているか或いは着地していてもつま先がチョンと着いているだけで、全体重がステップして内側に閉じている前足に乗り移っている。重心は動かさず体重だけを移動するので、体は後ろに倒れて頭の位置は後方となっている。前足を外側に開かず内側に閉じておく事で、体重と捻りによる力を逃さずに溜めて、球にその力を乗り移せている。ステップの幅が小さい事で体重移動もスムーズであり、前足を屈さずに真っ直ぐ伸ばしている事で、打つ瞬間に前足がしっかりとした捻りの固定軸となっている。捻りによる打撃で静かに打ち、その捻りによる力と柔軟性のバネが相乗効果となって増大する力を生み出し、物理的に適ったフォームである為に力のロスが殆ど無く、故障することも無く、現役としての選手寿命も長くなっている。

構えた時に両足のつま先が内側に閉じ、初めは後ろ足を捻りの軸足とし、打つ瞬間に前足を捻りの軸足とする、体が後ろに倒れているので球を打った後は後ろ足に体重が戻ってくる。

レベル・スイングとは、地面に対しての水平では無い。「仮想の加撃面」に対しての水平である。相対させる基準を何処に置くかが問題である。

打撃・ピッチングに共通する事が多いが、バレーボールやボクシング、陸上競技、水泳等の他のスポーツにも共通する、或いは通用するのが本書の物理理論である。

腕を内捻することで腰が入り胸が張る。ピッチングにおいては手投げにならず、肩を壊さない。

踵(かかと)からのフットワークによりステップした足に体重をしっかりと載せて強い軸足となり、ボクシングにおいては強いパンチを生み出す。

陸上競技の短距離走においては、踵からの着地でストライドが伸び、踏み出す脚にシッカリと体重を順に載せていく事が出来る為に、より一層の加速力が増す。また腕を内捻する事で腰が入り、野生の走力を持つ肉食系動物の様に、体全体を効率良く使って走る事が出来る。

ピッチングにおいてもステップの幅を狭くする事で、体重移動がスムーズになるばかりでは無く、高い位置からの投球が可能となり、より角度のある球を投げる事が出来る。後ろ足(初めの軸脚)の膝を地面に着ける程に広くステップしている者が多いが前脚(後の軸脚)に体重が乗り切れずにステップの間に力を損失しており、せっかくの高身長も損をしている。また、ステップ幅を取り過ぎている為に前脚の膝が曲がってしまい、捻りの軸脚の役目を果たしていない。

投球においての直球を投げる上で、人差し指と中指を離さず付けて揃えた方が、力が集中してロスが無くなる。

著者が本書において、自身の物理理論に最も近い投手と紹介しているのが、元・阪急ブレーブスの故・梶本隆夫氏である。梶本氏は高校卒業後、1954~1973年まで20年間の現役時に、通算254勝255敗、防御率2.98、奪三振数2945等の実績を残した。歪み理論に適ったフォームで、捻りで静かに投げ、選手寿命も長かった。

「同時代の投手の多くが力投型のフォームで投げたのに対して、長身にもかかわらずスリー・クォーター気味の、一見おとなしく見えるフォームからの快速球を特徴としていた。ゆったりとしつつ全身を大きく使うフォームは当時最高の左腕投手の呼び声が高かった金田正一を手本にしたと言う。『カネさんの独特の全身の使い方はあの人にしか出来ないもの。ついにものにできなかった』という」(ウィキペディア「梶本隆夫」より。)本書には勿論、元・国鉄スワローズ投手の金田正一氏の捻りの投球も紹介している。

科学的・物理的根拠を持つ事は大事である。私自身、まだまだ修行が足りない為に欠陥部分が多いが、心に確かな礎・土台を築き、確乎不動の中で自身の信念を持って集中力を発揮する為に、私の場合はそれを聖霊に求める。

参考文献

科学する野球 ・打撃篇(著者:村上豊氏、出版社:ベースボール・マガジン社、出版日:1985/03/25) |  科学する野球 ・投手篇(著者:村上豊氏、出版社:ベースボール・マガジン社、出版日:1984/12/01) |

・ウィキペディア:「梶本隆夫」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます