4/20本日は東京への出張で携帯からのメッセージになります日本人は旅行に出ればカミカゼと呼ばれる忙しく飛び回り本当のバカンス とは何もしない事である砂浜やプールサイドでずっと寝転がって時間になればワインを飲みゆっくりと談笑してブラブラ散歩してまた寝転がる日本人にはなかなか真似のできない芸当であるしかしこんな事を今後の楽しみにしたい

明治4年(1871年8月12日千葉県銚子に生まれ。独歩(幼名亀吉)は、少年期、

父の仕事(裁判官)の都合で主に長州(山口、岩国、柳井など)で過ごしました。

父の名は専八、母はマンであり、お祖父さんは兵庫県竜野の藩士で国木田横左エ門。

岩国では明治11年より明治16年(8歳から13歳)までを過ごしました。

住所は横山や散畠(さんばく)で非常に自然に恵まれたところである。

この地の山紫水明の風景が小説家としての独歩に影響を及ぼしたとよく言われています。

その当時彼は、詩的・芸術的なものへの憧れよりも、政治に対し将来の希望を抱いて

いたました。政治小説、歴史小説、伝記小説に読み耽った彼は、野心を持って

1887年に上京しました。

明治41年(38歳)神奈川県茅ヶ崎で死亡。

独歩の碑は吉香公園内の日本庭園のしょうぶ園の中の山側に大きな本を広げた形であ る。

<岩国の時代 を/回顧すれば/恍として更らに/夢の心 地す/独歩>と

「欺かざるの記」(独歩の 日記)の一節が彫ってある。

父の仕事(裁判官)の都合で主に長州(山口、岩国、柳井など)で過ごしました。

父の名は専八、母はマンであり、お祖父さんは兵庫県竜野の藩士で国木田横左エ門。

岩国では明治11年より明治16年(8歳から13歳)までを過ごしました。

住所は横山や散畠(さんばく)で非常に自然に恵まれたところである。

この地の山紫水明の風景が小説家としての独歩に影響を及ぼしたとよく言われています。

その当時彼は、詩的・芸術的なものへの憧れよりも、政治に対し将来の希望を抱いて

いたました。政治小説、歴史小説、伝記小説に読み耽った彼は、野心を持って

1887年に上京しました。

明治41年(38歳)神奈川県茅ヶ崎で死亡。

独歩の碑は吉香公園内の日本庭園のしょうぶ園の中の山側に大きな本を広げた形であ る。

<岩国の時代 を/回顧すれば/恍として更らに/夢の心 地す/独歩>と

「欺かざるの記」(独歩の 日記)の一節が彫ってある。

今治城 2005-1-1訪問

今治城は3大水城の一つだそうです。

三大水城(高松城・今治城・中津城)

昨年9月に築城400年の記念行事があった。

所在地:愛媛県今治市黄金町3丁目

主要城主:藤堂氏、松平氏

歴 史:

1602(慶長7)藤堂高虎が築城開始、2年後完成

1635(寛永12)松平定房入封

1980(昭和55)天守閣・武具櫓を再建

1990(平成2)山里櫓再建

今治城は3大水城の一つだそうです。

三大水城(高松城・今治城・中津城)

昨年9月に築城400年の記念行事があった。

所在地:愛媛県今治市黄金町3丁目

主要城主:藤堂氏、松平氏

歴 史:

1602(慶長7)藤堂高虎が築城開始、2年後完成

1635(寛永12)松平定房入封

1980(昭和55)天守閣・武具櫓を再建

1990(平成2)山里櫓再建

嘉応元年(1169)後白河院庁公認の港となった尾道港は

尾道市外背後の浄土寺山、西国寺山、千光寺山と対岸の

向島に囲まれた天然の良港であった。

芸州藩(広島)では政治は広島、文化と財政は尾道と

言われ尾道港は北前船など多くの船舶の往来で賑やか

であった。

この住吉浜にある住吉神社は海や船に関する守護の神

として広く信仰を集めている。

尾道市外背後の浄土寺山、西国寺山、千光寺山と対岸の

向島に囲まれた天然の良港であった。

芸州藩(広島)では政治は広島、文化と財政は尾道と

言われ尾道港は北前船など多くの船舶の往来で賑やか

であった。

この住吉浜にある住吉神社は海や船に関する守護の神

として広く信仰を集めている。

2004年12月30日にしまなみ海道大山祇神社を訪問した。

大山祇神社の裏手に時宗の開祖一遍上人が奉納した

宝篋印塔があり写真に収めた。

一遍上人は河野通広の子として松山宝巌寺に生まれた。

三島水軍河野通信の孫にあたる。

宝篋印塔は、宝篋印陀羅尼経を納めておく塔で、インドに

おこり中国を経て平安時代に日本に伝わってきた塔である。

本来は納経のための塔であったが、鎌倉時代頃から、

主として供養塔、墓石として建てられるようにようになった。

写真の宝篋印塔は鎌倉時代のもので、隅飾突起が直立

反花の彫りが重厚で相輪が細かい。

塔身の4面には梵字(ぼんじ)が彫ってあります。

大山祇神社の裏手に時宗の開祖一遍上人が奉納した

宝篋印塔があり写真に収めた。

一遍上人は河野通広の子として松山宝巌寺に生まれた。

三島水軍河野通信の孫にあたる。

宝篋印塔は、宝篋印陀羅尼経を納めておく塔で、インドに

おこり中国を経て平安時代に日本に伝わってきた塔である。

本来は納経のための塔であったが、鎌倉時代頃から、

主として供養塔、墓石として建てられるようにようになった。

写真の宝篋印塔は鎌倉時代のもので、隅飾突起が直立

反花の彫りが重厚で相輪が細かい。

塔身の4面には梵字(ぼんじ)が彫ってあります。

長州の役戦跡「苦の坂」

慶応2年(1866)6月13日幕府軍(彦根藩と高田藩)と長州藩の

戦闘が始まった。幕府の側面軍高田藩は立戸からこの苦の坂

に進めました。

長州軍は遊撃軍を要所に配して機会を待ちました。

長州軍は人数では幕府軍に劣るものの近代的な銃を装備しており

6月14日に戦いの火ぶたが切られ烈しい白兵戦を制しました。

幕府の側面軍(高田藩)は退却した。長州軍はすかさず幕府軍

の正面軍(彦根藩)の背後をつきすでに退却中の幕府軍は総崩れ

となった。

慶応2年(1866)6月13日幕府軍(彦根藩と高田藩)と長州藩の

戦闘が始まった。幕府の側面軍高田藩は立戸からこの苦の坂

に進めました。

長州軍は遊撃軍を要所に配して機会を待ちました。

長州軍は人数では幕府軍に劣るものの近代的な銃を装備しており

6月14日に戦いの火ぶたが切られ烈しい白兵戦を制しました。

幕府の側面軍(高田藩)は退却した。長州軍はすかさず幕府軍

の正面軍(彦根藩)の背後をつきすでに退却中の幕府軍は総崩れ

となった。

住所:下松市末武上400

花岡八幡宮は和銅2年(709)豊前国宇佐宮から分霊を移し

奉った神社である。

閼伽井坊塔婆(あかいぼうとうば)と呼ばれる多宝塔がある。

国の重要文化財に指定されている。

本尊は金剛大日如来。建物は2層である。

建立時期は不詳だが伝説では藤原鎌足が天智天皇元年(662)

に創建とある。

2001年2月24日に訪問。

花岡八幡宮は和銅2年(709)豊前国宇佐宮から分霊を移し

奉った神社である。

閼伽井坊塔婆(あかいぼうとうば)と呼ばれる多宝塔がある。

国の重要文化財に指定されている。

本尊は金剛大日如来。建物は2層である。

建立時期は不詳だが伝説では藤原鎌足が天智天皇元年(662)

に創建とある。

2001年2月24日に訪問。

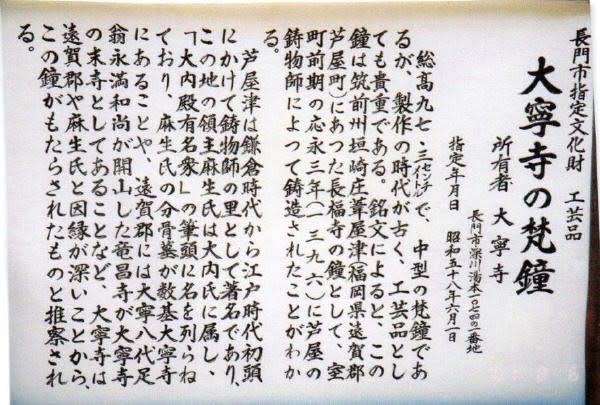

大寧寺の梵鐘---山口県長門市指定文化財

2001年8月6日 訪問

上の写真は現地説明板

長門市指定文化財 工芸品

大寧寺の梵鐘

所有者:大寧寺 長門市深川湯本1074の1番地

指定年月日:昭和58年6月1日

総高97.3cm中型の梵鐘であるが、製作年代が古く

工芸品としても貴重である。

銘文によるとこの鐘は筑前州垣崎庄葦屋津(福岡県遠賀郡芦屋町)

にあった長福寺の鐘として応永3年(1396)に芦屋の鋳物師に

よって鋳造された。

芦屋津は鎌倉時代から鋳物師の里として有名でこの地の領主麻生氏は

大内氏に属し「大内殿有名衆」の筆頭で麻生氏の分骨が大寧寺に

数基あることや遠賀郡には大寧八代永満和尚が開山した竜昌寺が

大寧寺の末寺としてあることなど大寧寺は遠賀郡や麻生氏と因縁が

深いことからこの鐘がもたらされたと推察される

注)筑前国葦屋津(現在の福岡県芦屋町)

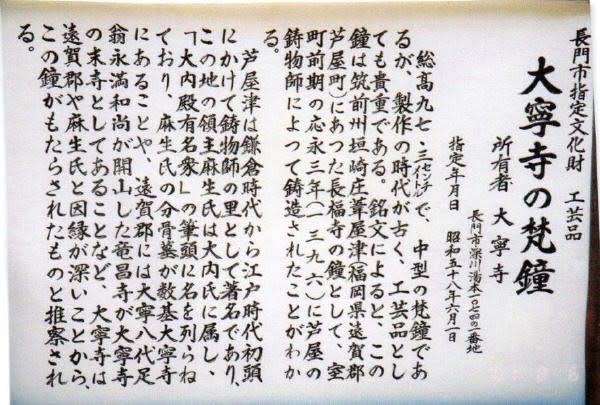

2001年8月6日 訪問

上の写真は現地説明板

長門市指定文化財 工芸品

大寧寺の梵鐘

所有者:大寧寺 長門市深川湯本1074の1番地

指定年月日:昭和58年6月1日

総高97.3cm中型の梵鐘であるが、製作年代が古く

工芸品としても貴重である。

銘文によるとこの鐘は筑前州垣崎庄葦屋津(福岡県遠賀郡芦屋町)

にあった長福寺の鐘として応永3年(1396)に芦屋の鋳物師に

よって鋳造された。

芦屋津は鎌倉時代から鋳物師の里として有名でこの地の領主麻生氏は

大内氏に属し「大内殿有名衆」の筆頭で麻生氏の分骨が大寧寺に

数基あることや遠賀郡には大寧八代永満和尚が開山した竜昌寺が

大寧寺の末寺としてあることなど大寧寺は遠賀郡や麻生氏と因縁が

深いことからこの鐘がもたらされたと推察される

注)筑前国葦屋津(現在の福岡県芦屋町)

火伏地蔵(ひふせじぞう)---岩国市長野上

地蔵信仰は昔市から特に子供に関する水子地蔵などが多いが

火伏地蔵は火災から人々を守る意味で広く全国に所在している。

火伏地蔵は火除地蔵とも呼ばれる場合がある。

写真長野上にある火伏地蔵で長野上公会堂を少し長徳寺の方へ

行ったところにある。

地蔵信仰は昔市から特に子供に関する水子地蔵などが多いが

火伏地蔵は火災から人々を守る意味で広く全国に所在している。

火伏地蔵は火除地蔵とも呼ばれる場合がある。

写真長野上にある火伏地蔵で長野上公会堂を少し長徳寺の方へ

行ったところにある。

木野川(このかわ)の渡し場跡

小瀬川をはさんで安芸と周防の国境となっていた。

西国街道は東から来れば大野村鴨川から玖波村

に入り馬だめし峠を越えて玖波駅に着き海岸沿いに

黒川村、小方村下の町を経てここから山手に方向を

変え苦の坂の急坂を登ってちぎり神社の側に降り

木野川沿いに下ってこの渡し場に達する。

舟渡しは小瀬及び木野から出され2人一組で昼夜

交代して行った。

渡し賃は江戸時代中期で武士は無料その他は

2文牛馬は1頭につき4文であった。

小瀬川をはさんで安芸と周防の国境となっていた。

西国街道は東から来れば大野村鴨川から玖波村

に入り馬だめし峠を越えて玖波駅に着き海岸沿いに

黒川村、小方村下の町を経てここから山手に方向を

変え苦の坂の急坂を登ってちぎり神社の側に降り

木野川沿いに下ってこの渡し場に達する。

舟渡しは小瀬及び木野から出され2人一組で昼夜

交代して行った。

渡し賃は江戸時代中期で武士は無料その他は

2文牛馬は1頭につき4文であった。