2024年2月14日、兵庫県立歴史博物館の開館40周年企画展「古銭・古札を楽しむ」を

観覧するために姫路市に外出していました。

同時に会催中のコレクションギャラリー展示も観覧しましたので写真紹介します。

展示品の写真紹介を前に基礎知識として製塩法の変遷について述べます。

日本における製塩法で一番古いのは弥生時代or古墳時代であろうと思います。

古墳時代の製塩土器が各地から出土しています。

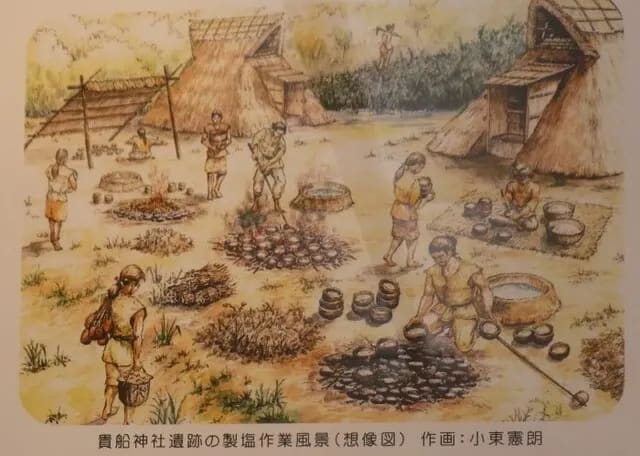

上の写真は淡路島淡路市、貴船神社遺跡の製塩作業風景の想像図 作画は小束憲朗さん

単純に製塩土器に入れた海水を沸騰蒸発させる方法です。

その後、改良され海藻を利用する「藻塩焼き」 が採用されます。

上の写真は舞鶴市浦入遺跡(10世紀)の製塩関係の展示

同じく製塩土器を使用した製法

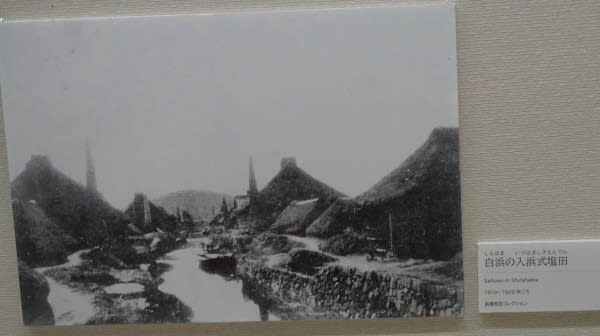

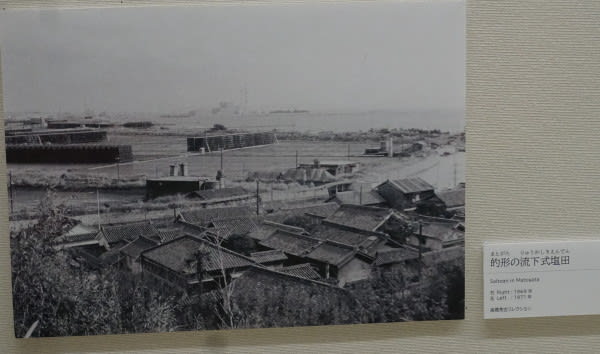

その後、藻塩製法→揚浜式塩田→入浜式塩田→流下式塩田→イオン交換膜法と

変遷していきます。

下記サイトに詳しい塩の製法の変遷が記載されています。

兵庫県立歴史博物館のコレクションギャラリー展示の基本情報

住所:姫路市本町68番地 TEL:079-288-9011

営業時間:10:00~17:00

会期:2024年1月13日~3月31日

テーマ: 的形の近代ー塩田経営文書からー

展示の構成

Ⅰ播磨の塩田

Ⅱ塩田の経営

Ⅲ塩田の労働

Ⅳ塩田経営者の家に伝わった美術資料

資料は全て兵庫県立歴史博物館蔵

展示の資料は兵庫県立歴史博物館 友の会「資料整理ボランティア」の活動を通じて

整理を行い調査された成果であるとの旨の掲示がありました。

展示の作成にあたって参考とした文献は下記のとおり。

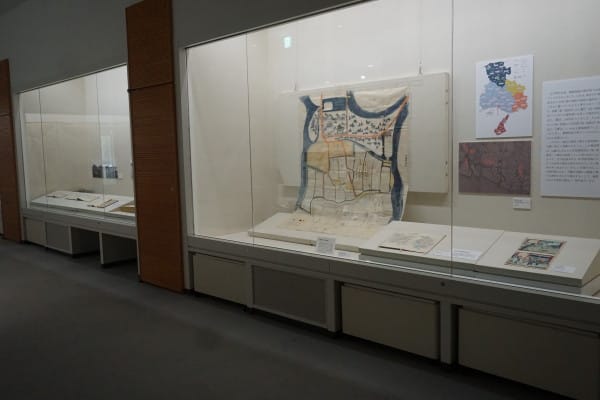

展示遠景

展示の内容

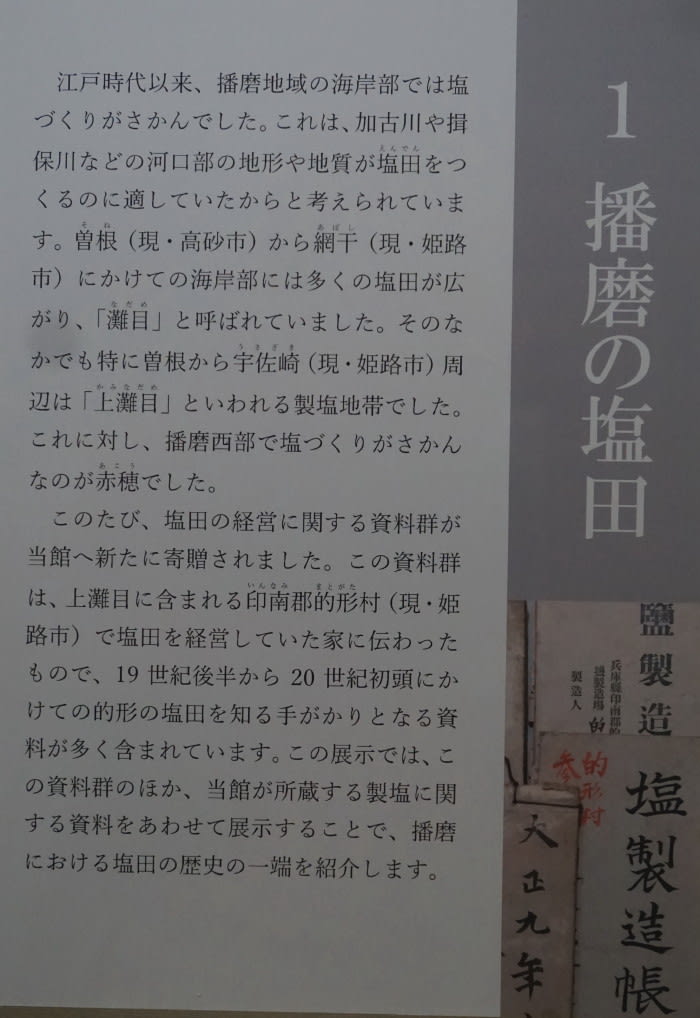

Ⅰ播磨の塩田

上の写真は大日本物産図会 播磨赤穂塩浜之図(上)と播州姫路革店之図(下)明治10年(1877)

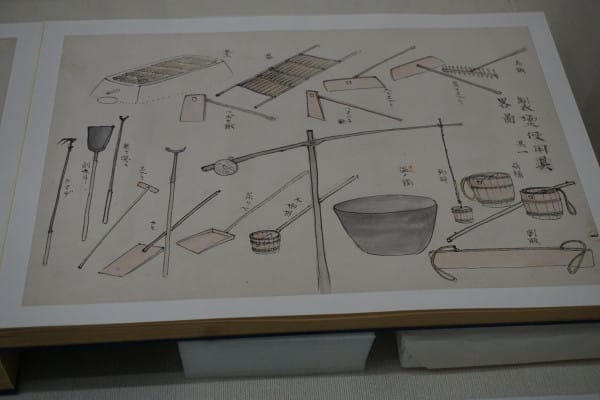

上の写真は塩田並諸器械之図 赤穂の入浜式塩田での製塩作業やそれに用いる

道具を図解したもの。神戸市で開催された水産博覧会に提出するもととして作成された。

明治34年(1901)の文書

上の写真は曽村村中浜之絵図 文久4年(1864)

曽根天満宮の南側に塩田が広がっています。塩田として利用されている土地が

ある程度の広さを単位に一筆ごとに区画されており田畑と同じように塩田の所有者がいた。

塩田の中を縦横に走る水路が描かれておりこの水路により海水を塩田に引き込んだ。

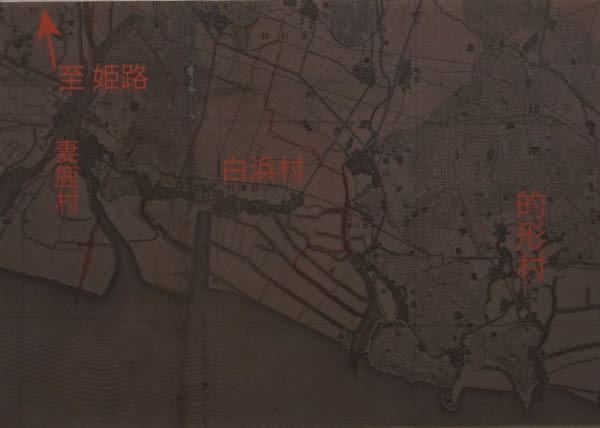

上の2枚の写真は的形周辺の地図 昭和13年(1938)1/25,000及び広域地図上の的形付近図示

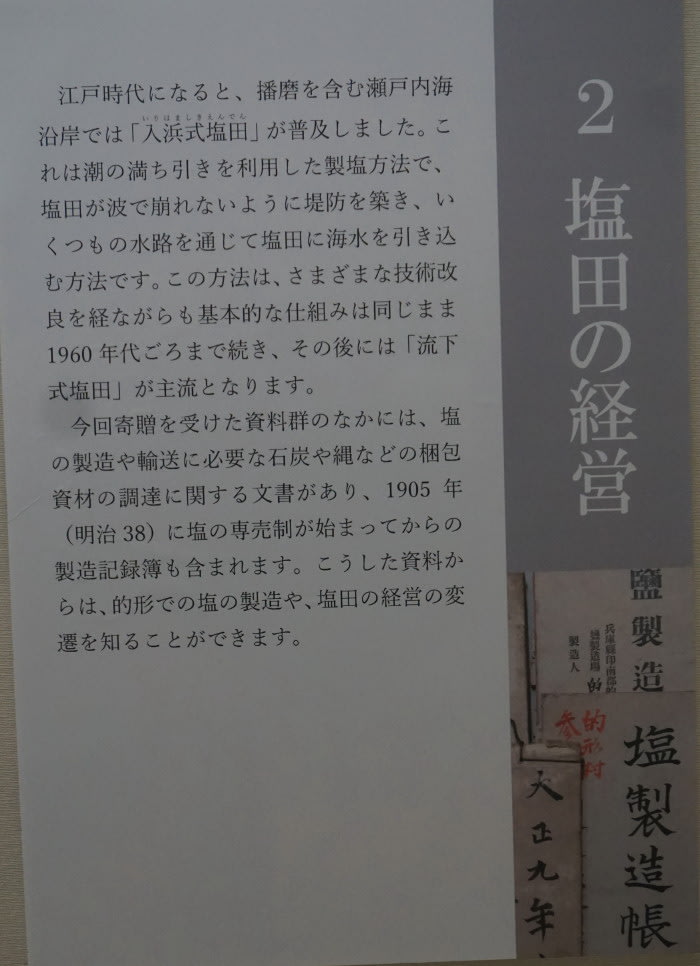

Ⅱ塩田の経営

上の2枚の写真は製塩図解 明治16年(1883)

水産博覧会に提出するために編集された資料。

印南、飾東、揖東、赤穂各郡の製塩業について紹介されている。

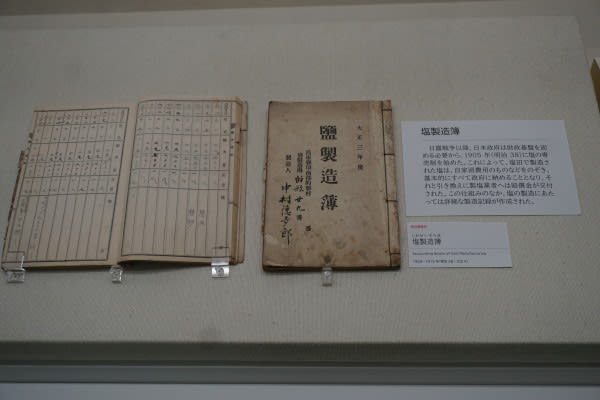

上の写真は塩製造簿 明治38年(1905)~大正4年(1915)

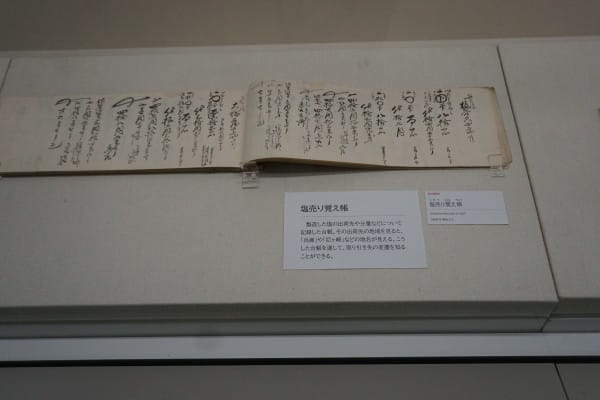

上の写真は塩売り覚え帳 明治21年(1888)

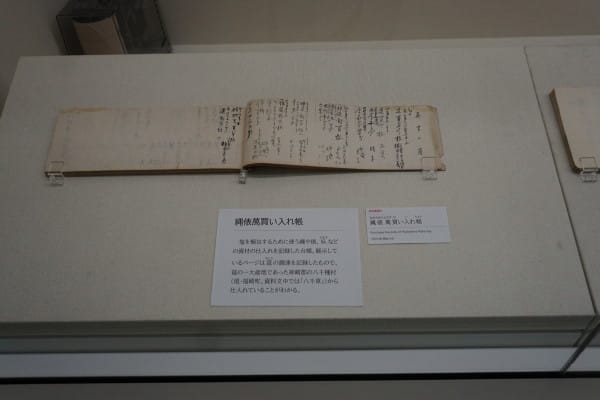

上の写真は縄俵萬買い入れ帳 明治43年(1910)

上の写真は白浜の入浜式塩田

上の写真は的形の流下式塩田

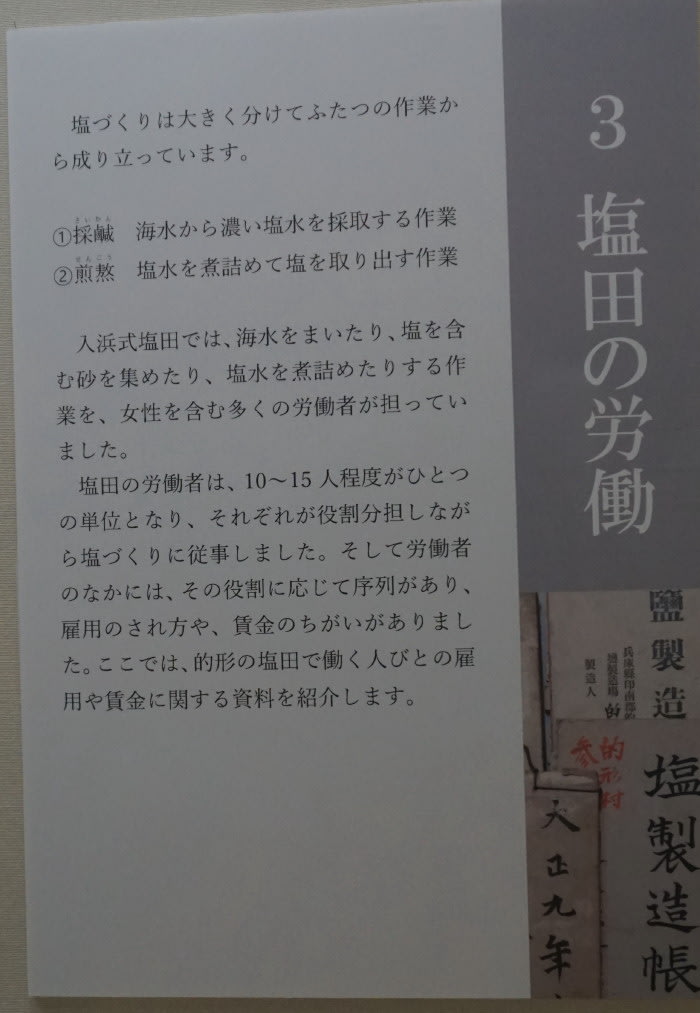

Ⅲ塩田の労働

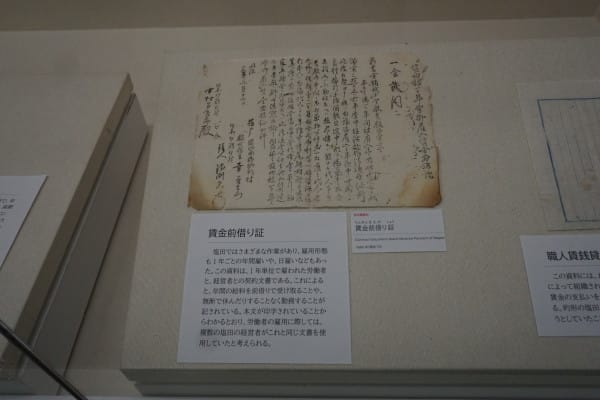

上の写真は資金前借り証 明治19年(1886)の資料

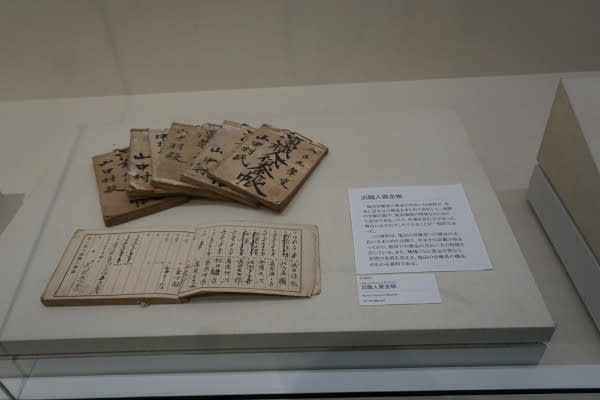

上の写真は浜職人賃金帳 明治44年(1911)

上の3枚の写真は塩田で働く人たち(白浜、大塩)

明治43年(1910)~大正9年(1920)頃

Ⅳ塩田経営者の家に伝わった美術資料

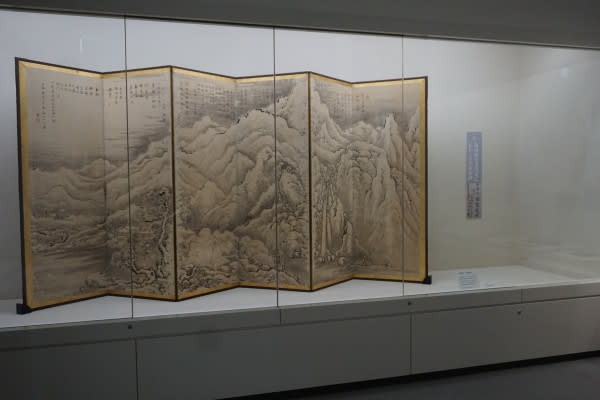

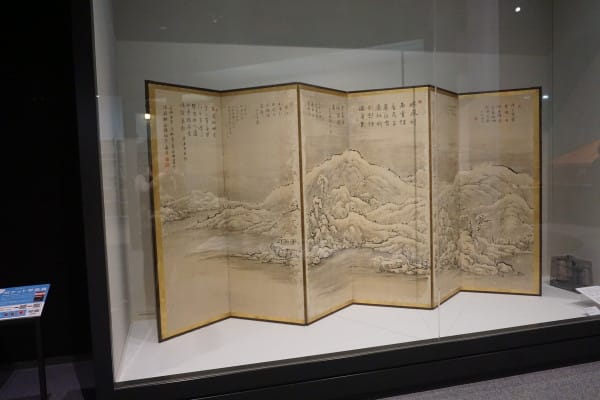

上の写真は平林無方の作品「雪景山水」六曲一双のうち右隻

平林無方(1782-1837)は福蔵寺(和歌山県)の住職で、紀州を代表する文人画家の

野呂介石に絵を学んだ。的形の塩田地主の家に伝来の作品で令和4年度に歴博に寄贈された。

上の写真は美術とくらし/ライブラリーの展示されている

平林無方の作品「雪景山水」六曲一双のうち左隻

上部には中国の文人たちが詠じた雪にまつわる漢詩が記されています。

入浜式塩田技術を赤穂に伝播した的形

兵庫県の塩の産地として最も有名なのは赤穂であるが、入浜式塩田技術を赤穂に伝播

したのは的形を中心とする灘浜の人達です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます