天平13年(741)聖武天皇の時代、仏教による鎮護国家を目指し、国分寺建立の詔が出され、

金光明寺(東大寺)が総国分寺となり以後、20年で全国68の国に国分寺が建立されました。

そこで、今回は播磨国分寺跡をテーマに取り上げました。

播磨国分寺跡には2013年9月28日に訪問しており、主にその時の写真を利用して話を進めます。

特記していないものは全て2013年9月28日に撮影した写真です。

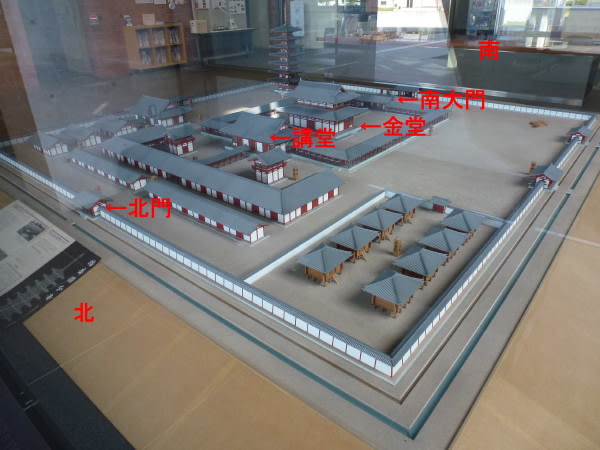

まず最初に全体像を把握するために姫路市埋蔵文化財センターに展示されている国分寺

の復元模型を下に添付しておきます。姫路市埋蔵文化財センターへは同日(9月28日)に訪問。

現在(2023年12月8日訪問)企画展開催中で国分寺の模型展示はありません。

上の2枚の写真は播磨国分寺の模型です。

中軸線上には南から南大門、中門、金堂、講堂が一直線に並び、中門と金堂とが回廊で

結ばれ、さらに金堂前には灯籠も備えられていた。

模型は昭和57年(1982)3月27日、神戸大学の副学長を勤められていた建築が専門の多淵敏樹氏(故人)の

監修で制作されました。協力は株式会社大林組、模型製作は株式会社ヤマネ。

模型を作成するに当たっては現在も残っている塔の基壇と礎石、発掘調査の基づく南大門、中門、回廊、燈籠跡等の資料を基礎にして推定復元されました。

上の写真は2019年以前(第26次)までに行われた発掘調査(赤で表示)と播磨国分寺の寺域が

青色で表記された図です。第27次の発掘調査の報告書は2022年に作成されています。

出典:姫路市教育委員会編 播磨国分寺跡 第26次発掘調査報告書(2019)Page2

上の写真は現地説明板に記載の伽藍配置(着色及び一部名称 追記)

上の写真は全国に建立された国分寺と国分尼寺の分布を示したものです。

出典:山川出版社 詳説 日本史図録 第2版(2008) Page53

播磨国分寺跡の敷地は現状下記の牛堂山国分寺と播磨国分寺跡になっています。

(1)牛堂山国分寺と(2)播磨国分寺跡を2つのパートに分けて記載していきます。

(1)牛堂山(うしどうさん)国分寺

牛堂山国分寺の基本情報

住所:姫路市御国野町国分寺121

TEL:079-253-0669

姫路市教育委員会文化課への問い合わせ先は TEL:079-221-2786

宗派:高野山真言宗 山号:牛堂山

御本尊:十一面観世音菩薩 創建:天平13年(741)

開基:聖武天皇(勅願)

播磨西国三十三箇所観音霊場 第32番

播磨四国88箇所観音霊場 第1番

ご詠歌:「ひろきのの 花の車をひきつれて 牛堂山にまいりこそすれ」

牛堂山国分寺の位置を示すGoogle地図を添付しておきます。

聖武天皇は約16メートル近い盧舎那仏(大仏)の建立を促し、天平勝宝4年(752)に

大仏が完成開眼供養が営まれています。

この当時の社会不安は大変なものがあった。それ故仏教の助けが必要であった。

天平7年(735)には、九州に端を発した天然痘が大流行し、干ばつ、地震、不吉な流れ星、

飢饉、凶作も加わり、多くの死者が出ていた。天平9年(737)藤原四子(武智麻呂・・南家、

房前・・北家、宇合・・式家、麻呂・・京家)も天然痘で病死し政権が交代している。

さらに天平12年(740)太宰の小弐の藤原広嗣の反逆。

加えて、蝦夷の叛乱などもあった。

都の場所もせっかく出来上がっていた奈良の平城京から、天平12年(740)から天平17年

(745))にかけて山城の恭仁京。近江の紫香楽宮(信楽京)へと相次ぎ遷都した挙句に、

また奈良に戻ってきたりもしていた。大阪の難波宮も造営が進んでいたが山城の恭仁京

さらに紫香楽宮(信楽京)への遷都となった。その後天平16年(744)2月26日に難波宮が

皇都と定められたがその期間はわずかで天平17年(745)5月に平城京への遷都となる。

前置きが長くなったが牛堂山国分寺の写真紹介に移ります。

上の写真は国道2号線より参道を南に進むと正門のような門があり左手には33箇所

観音霊場の石仏が並んでいます。

右手には中門があります(上の写真)

さらに南に進むと左手に観音堂があります。(上の写真)

参道を右に折れて少し進むと右手に庫裡があります。(上の写真)

さらに進むと牛堂山国分寺の本堂に出ます。

牛堂山国分寺は黒田官兵衛ゆかりの寺院です。その仔細について記す。

「播陽里翁説」によると、天正6年(1578)4月阿閇城の戦いの後、毛利の大軍が

上月城を囲んだため、羽柴秀吉軍は直ちに救援に赴いたが、その隙に乗じて別所勢が

東から姫路城を陥れようとしたため、黒田官兵衛は急きょ姫路に引き返し、国分寺に

拠って撃退しようとしたが、別所軍は秀吉の大軍が来ると思って牛堂山国分寺に火を

放ち堂、僧坊は消失したと伝えられる。

牛堂山国分寺の本堂等は寛永16年(1639)、姫路城主松平忠明により、

再建されました。

上の写真は境内の石仏で 向って左から観音菩薩、不動明王、地蔵菩薩か?

上の写真は立江山 地蔵堂の中に安置されている立江地蔵尊。

上の写真は開山堂です。

説明書きがありましたのでそのまま引用させていただきます。

「

牛堂山国分寺創建の詔を発令された聖武天皇神像並びに徳川将軍家歴代の位牌

をお祭りしてあります。聖武天皇(701-756)は名を首(おびと)、法号は勝満

文武天皇の第一皇子、第45代天皇 在位は734-749遣唐使を派遣して積極的に

唐の文物制度を採用して仏教興隆に尽くして律令国家の盛期と天平文化を開花

させた。奈良東大寺の大仏は聖武天皇の発願により建造された。この大仏は

華厳経の教主である盧舎那仏(大日如来)-真言密教の教主-であり聖武天皇は

日本の国土をこの経の理想世界である蓮華蔵世界に擬し、東大寺を中心道場として

日本全国に国分寺を建立された。

この大仏(盧舎那仏)は一大蓮華台に安座しその蓮華に一千弁がありこの蓮弁上に

仏教の開祖である釈迦が安座する。この一千弁に相当するのが諸国の国分寺であり

その国分寺に釈迦があって法を弘め人々を救うとされた。

聖武天皇は天平13年(741)にこの蓮弁にあたる国分寺を播磨国に建立するよう

詔を発令されたのが牛堂山国分寺である。」

上の写真は宝篋印塔。室町時代の初期のものと推定されています。

上の写真は五智如来坐像で開山堂の脇に鎮座されています。

元禄年間造像の紀銘があるという。配置は下記か?

●阿閦如来 西 ●不空成就如来 北

●大日如来 中央

●観自在王如来(阿弥陀如来)東 ●宝生如来 南

上の写真は境内の神社。神仏習合。

これで、牛堂山国分寺に関する記述は終わり播磨国分寺の話題になりますが播磨国分寺跡

の入り口の説明板に牛堂山国分寺と播磨国分寺跡両者の配置を示す図がありましたので

下に添付しておきます。

(2)播磨国分寺跡

上の写真は七重塔跡です。

基壇は一辺長さ18.9m 柱間は3m(10尺)、3.3m(11尺)、3m(10尺)で中央の

柱間が長いのが特徴。

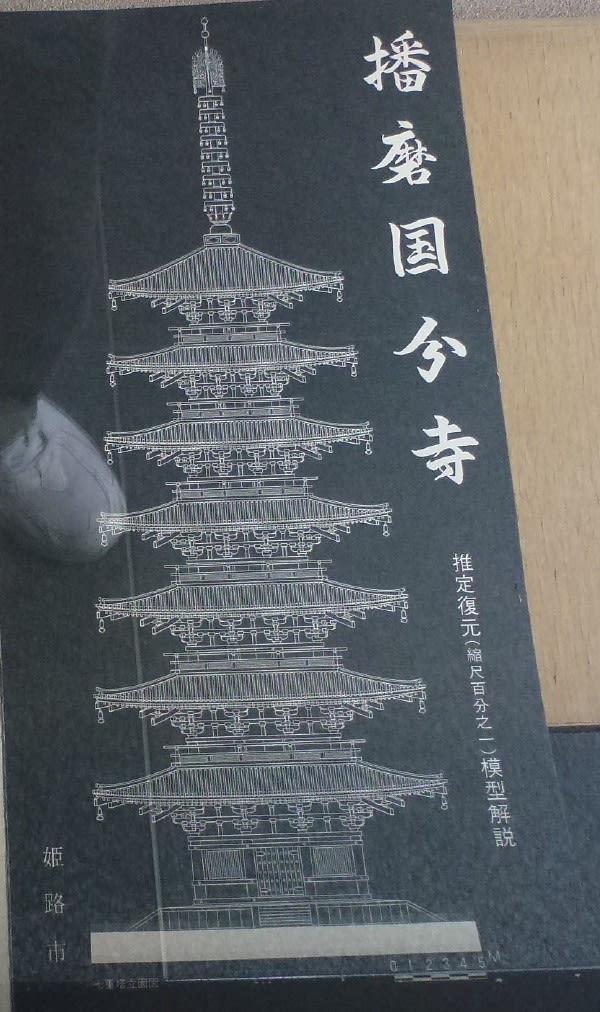

上の写真のような七重塔があったのでは推測されています。

姫路市埋蔵文化財センターの展示からのコピーです。高さは60mもあったそうです。

内部には金字金光明最勝王経一部が安置されていたそうです。

上の写真は南側の播磨国分寺跡から北側の牛堂山国分寺方面を臨んだ遠景です。

上の写真は回廊跡(復元)、灯籠(復元)です。

上の写真は南大門跡(復元)です。

上の写真は南側から北側を臨んだもので手前が復元築地塀で近代工法で復原

されました長さは52.5mだそうです。

北側の20.1mは古代工法で復原されたそうです。

上の写真は築地基壇・落下瓦遺構復原模型です。

説明板より引用させていただきます。

「築地基壇は地山の土を幅3.3~3.6mで削り出し、その上に30~50cm厚さで

淡灰色土、淡黄色土などの盛土を積み上げています。基壇の両側には、

幅3~5m、深さ30~60cmの溝を備えており、溝の上面に大量の落下瓦が堆積

してしまいました。基壇の上面から2条の雨落溝が検出され、築地塀の軒先幅が

約2.30m、築地本体の基底幅が1.2~1.5m位であることがわかりました。」

上の写真は姫路市教育委員会文化課が作製したリーフレットのコピーです。

出土した瓦を年代順に並べたもので創建当時の瓦(8世紀中頃)のものも含まれて

いるようです。