1945年8月9日午前11時2分、米軍のB29爆撃機「ボックスカー」がプルトニウム原爆

「ファットマン」を投下し、長崎市松山町の500m上空で爆発した。

約7万4千人の市民が死亡、約7万5千人が重軽傷を負った。

原爆投下より78年を経た2023年8月9日、長崎平和祈念式典が挙行されました。

式典の様子は当日、10時50分から11時35分までNHK総合テレビで放映され、

私はNHKPLUSで視聴しました。

本ブログで添付した写真は全て上記NHK番組からのものです。

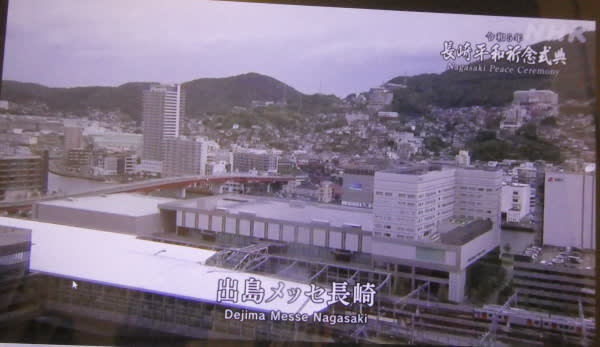

式典会場は例年の平和公園から尾上町の出島メッセ長崎に変更されました。

屋内の会場での実施は1963年以来、60年ぶり2度目だそうです。

屋内の会場での実施は1963年以来、60年ぶり2度目だそうです。

上の2枚の写真は式典の様子と会場となった出島メッセ長崎

まず、NHK番組で中継から式次第を作製しました。

1.午前10時50分 式辞 長崎市市議会議長

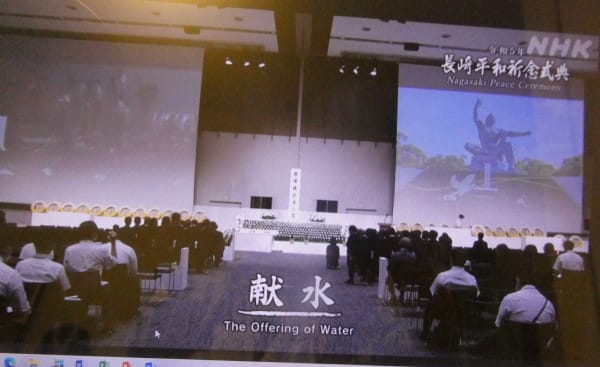

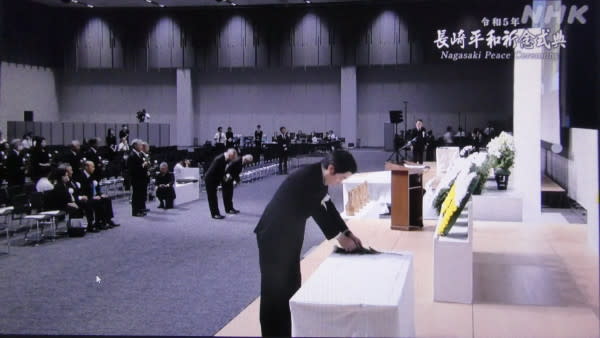

2.午前10時53分 献水 長崎市長

3.午前10時48分 献花 長崎市長、市議会議長、被爆者代表ほか

4.午前11時2分 黙とう

5.午前11時3分 長崎平和宣言

6.午前11時14分 平和への誓い 被爆者代表

7.午前11時23分 岸田首相からのビデオメッセージ

8.午前11時26分 国連グテーレス事務総長からのメッセージ(代読)

2.午前10時53分 献水 長崎市長

3.午前10時48分 献花 長崎市長、市議会議長、被爆者代表ほか

4.午前11時2分 黙とう

5.午前11時3分 長崎平和宣言

6.午前11時14分 平和への誓い 被爆者代表

7.午前11時23分 岸田首相からのビデオメッセージ

8.午前11時26分 国連グテーレス事務総長からのメッセージ(代読)

9.午前11時32分 長崎県知事からのビデオメッセージ

10.午前11時36分 閉式

10.午前11時36分 閉式

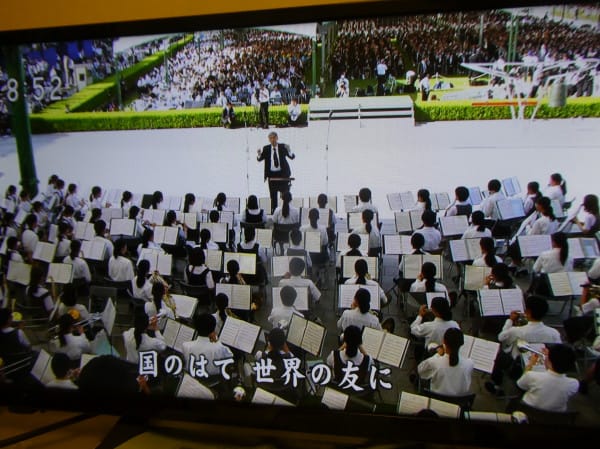

以降は写真を中心とした式典の様子です。

1.式辞

上の写真は毎熊政直 長崎市議会議長による式辞

2.献水

上の2枚の写真は献水時の会場の様子と鈴木史朗市長による献水

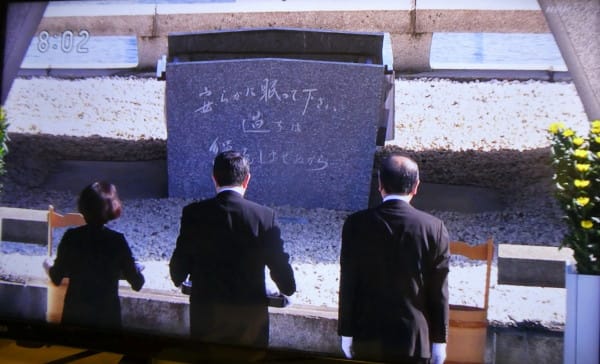

3.献花

上の2枚の写真は献花する被爆者代表の工藤武子さん と献花時の会場の様子

4.黙祷

上の写真は黙祷時の会場の様子

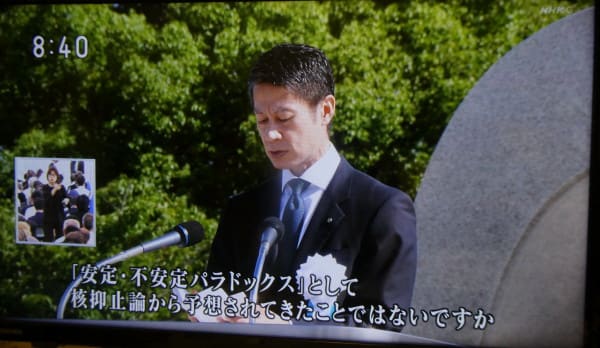

5.長崎平和宣言

上の2枚の写真は長崎平和宣言における鈴木史朗長崎市長

長崎平和宣言の全文は下記のとおりです。「核抑止、脱却へ勇気を」と広島の

平和宣言に続きG7批判の内容となりました。

長 崎 平 和 宣 言(全文)

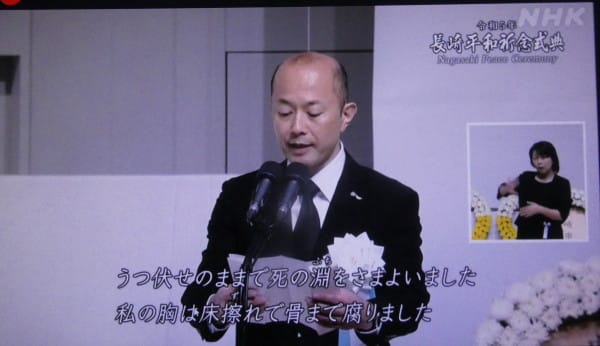

「突然、背後から虹のような光が目に映り、強烈な爆風で吹き飛ばされ、道路に叩きつけられました。背中に手を当てると、着ていた物は何もなく、ヌルヌルと焼けただれた皮膚がべっとり付いてきました。3年7か月の病院生活、その内の1年9か月は背中一面大火傷のため、うつ伏せのままで死の淵をさまよいました。私の胸は床擦れで骨まで腐りました。今でも胸は深くえぐり取ったようになり、肋骨の間から心臓の動いているのが見えます。」

これは16歳で被爆し、背中に真っ赤な大火傷を負った谷口稜曄さんが語った体験です。

1945年8月9日午前11時2分、長崎の上空で炸裂した1発の原子爆弾により、その年のうちに7万4千人の命が奪われました。生き延びた被爆者も、数年後、数十年後に白血病やがんなどを発症し、放射線の影響による苦しみや不安を今なお抱えています。

谷口さんは6年前にこの世を去りましたが、生前、まさに今の世界を予見したかのような次の言葉を遺しました。

「過去の苦しみなど忘れ去られつつあるようにみえます。私はその忘却を恐れます。忘却が新しい原爆肯定へと流れていくことを恐れます。」

長期化するウクライナ侵攻の中で、ロシアは核兵器による威嚇を続けています。他の核保有国でも核兵器への依存を強める動きや、核戦力を増強する動きが加速し、核戦争の危機が一段と高まっています。

今、私たちに何が必要なのでしょうか。

「78年前に原子雲の下で人間に何が起こったのか」という原点に立ち返り、「今、核戦争が始まったら、地球に、人類にどんなことが起きるのか」という根源的な問いに向き合うべきです。

今年5月のG7広島サミットでは、参加各国リーダーがそろって広島平和記念資料館を訪れ、被爆者と面会し、被爆の実相を知ることの重要性を自らの行動で世界に示しました。また、このサミットの成果文書である「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン」では、「核戦争に勝者はいない。決して戦ってはならない」ということが再確認されました。

しかし、この広島ビジョンは、核兵器を持つことで自国の安全を守るという「核抑止」を前提としています。核抑止の危うさはロシアだけではありません。核抑止に依存していては、核兵器のない世界を実現することはできません。私たちの安全を本当に守るためには、地球上から核兵器をなくすしかないのです。

核保有国と核の傘の下にいる国のリーダーに訴えます。

今こそ、核抑止への依存からの脱却を勇気を持って決断すべきです。人間を中心に据えた安全保障の考えのもと、対決ではなく対話によって核兵器廃絶への道を着実に歩むよう求めます。

日本政府と国会議員に訴えます。

唯一の戦争被爆国の行動を世界が見つめています。核兵器廃絶への決意を明確に示すために、核兵器禁止条約の第2回締約国会議にオブザーバー参加し、一日も早く条約に署名・批准してください。そして、憲法の平和の理念を堅持するとともに、朝鮮半島の非核化、北東アジア非核兵器地帯構想など、この地域の軍縮と緊張緩和に向けた外交努力を求めます。

地球に生きるすべての皆さん、一度立ち止まって、考えてみてください。

被爆者は、思い出すのも辛い自らの被爆体験を語ることで、核兵器がいかに非人道的な兵器であるのかを世界に訴え続けてきました。この訴えこそが、78年間、核兵器を使わせなかった「抑止力」となってきたのではないでしょうか。

その被爆者の平均年齢は、今年85歳を超えました。被爆者がいなくなる時代を迎えようとしている中、この本当の意味での「抑止力」をこれからも持ち続けられるか、そして核兵器を廃絶できるかは、私たち一人ひとりの行動にかかっています。

被爆地を訪れ、核兵器による結末を自分の目で見て、感じてください。そして、世界中で語り継ぐべき人類共通の遺産ともいえる被爆者の体験に耳を傾けてください。

被爆の実相を知ることが、核兵器のない世界への出発点であり、世界を変えていく原動力にもなり得るのです。

私は、両親ともに被爆者である被爆二世です。「長崎を最後の被爆地に」するため、私を含めた次の世代が被爆者の思いをしっかりと受け継ぎ、平和のバトンを未来につないでいきます。

日本政府には、被爆者援護のさらなる充実と一日も早い被爆体験者の救済を強く求めます。

原子爆弾により亡くなられた方々に心から哀悼の意を捧げるとともに、長崎は、広島、沖縄、そして放射能の被害を受けた福島をはじめ、平和を希求するすべての人々と連帯し、「平和の文化」を世界中に広め、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に力を尽くし続けることをここに宣言します。

2023年(令和5年)8月9日

長崎市長 鈴木 史朗

「突然、背後から虹のような光が目に映り、強烈な爆風で吹き飛ばされ、道路に叩きつけられました。背中に手を当てると、着ていた物は何もなく、ヌルヌルと焼けただれた皮膚がべっとり付いてきました。3年7か月の病院生活、その内の1年9か月は背中一面大火傷のため、うつ伏せのままで死の淵をさまよいました。私の胸は床擦れで骨まで腐りました。今でも胸は深くえぐり取ったようになり、肋骨の間から心臓の動いているのが見えます。」

これは16歳で被爆し、背中に真っ赤な大火傷を負った谷口稜曄さんが語った体験です。

1945年8月9日午前11時2分、長崎の上空で炸裂した1発の原子爆弾により、その年のうちに7万4千人の命が奪われました。生き延びた被爆者も、数年後、数十年後に白血病やがんなどを発症し、放射線の影響による苦しみや不安を今なお抱えています。

谷口さんは6年前にこの世を去りましたが、生前、まさに今の世界を予見したかのような次の言葉を遺しました。

「過去の苦しみなど忘れ去られつつあるようにみえます。私はその忘却を恐れます。忘却が新しい原爆肯定へと流れていくことを恐れます。」

長期化するウクライナ侵攻の中で、ロシアは核兵器による威嚇を続けています。他の核保有国でも核兵器への依存を強める動きや、核戦力を増強する動きが加速し、核戦争の危機が一段と高まっています。

今、私たちに何が必要なのでしょうか。

「78年前に原子雲の下で人間に何が起こったのか」という原点に立ち返り、「今、核戦争が始まったら、地球に、人類にどんなことが起きるのか」という根源的な問いに向き合うべきです。

今年5月のG7広島サミットでは、参加各国リーダーがそろって広島平和記念資料館を訪れ、被爆者と面会し、被爆の実相を知ることの重要性を自らの行動で世界に示しました。また、このサミットの成果文書である「核軍縮に関するG7首脳広島ビジョン」では、「核戦争に勝者はいない。決して戦ってはならない」ということが再確認されました。

しかし、この広島ビジョンは、核兵器を持つことで自国の安全を守るという「核抑止」を前提としています。核抑止の危うさはロシアだけではありません。核抑止に依存していては、核兵器のない世界を実現することはできません。私たちの安全を本当に守るためには、地球上から核兵器をなくすしかないのです。

核保有国と核の傘の下にいる国のリーダーに訴えます。

今こそ、核抑止への依存からの脱却を勇気を持って決断すべきです。人間を中心に据えた安全保障の考えのもと、対決ではなく対話によって核兵器廃絶への道を着実に歩むよう求めます。

日本政府と国会議員に訴えます。

唯一の戦争被爆国の行動を世界が見つめています。核兵器廃絶への決意を明確に示すために、核兵器禁止条約の第2回締約国会議にオブザーバー参加し、一日も早く条約に署名・批准してください。そして、憲法の平和の理念を堅持するとともに、朝鮮半島の非核化、北東アジア非核兵器地帯構想など、この地域の軍縮と緊張緩和に向けた外交努力を求めます。

地球に生きるすべての皆さん、一度立ち止まって、考えてみてください。

被爆者は、思い出すのも辛い自らの被爆体験を語ることで、核兵器がいかに非人道的な兵器であるのかを世界に訴え続けてきました。この訴えこそが、78年間、核兵器を使わせなかった「抑止力」となってきたのではないでしょうか。

その被爆者の平均年齢は、今年85歳を超えました。被爆者がいなくなる時代を迎えようとしている中、この本当の意味での「抑止力」をこれからも持ち続けられるか、そして核兵器を廃絶できるかは、私たち一人ひとりの行動にかかっています。

被爆地を訪れ、核兵器による結末を自分の目で見て、感じてください。そして、世界中で語り継ぐべき人類共通の遺産ともいえる被爆者の体験に耳を傾けてください。

被爆の実相を知ることが、核兵器のない世界への出発点であり、世界を変えていく原動力にもなり得るのです。

私は、両親ともに被爆者である被爆二世です。「長崎を最後の被爆地に」するため、私を含めた次の世代が被爆者の思いをしっかりと受け継ぎ、平和のバトンを未来につないでいきます。

日本政府には、被爆者援護のさらなる充実と一日も早い被爆体験者の救済を強く求めます。

原子爆弾により亡くなられた方々に心から哀悼の意を捧げるとともに、長崎は、広島、沖縄、そして放射能の被害を受けた福島をはじめ、平和を希求するすべての人々と連帯し、「平和の文化」を世界中に広め、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に力を尽くし続けることをここに宣言します。

2023年(令和5年)8月9日

長崎市長 鈴木 史朗

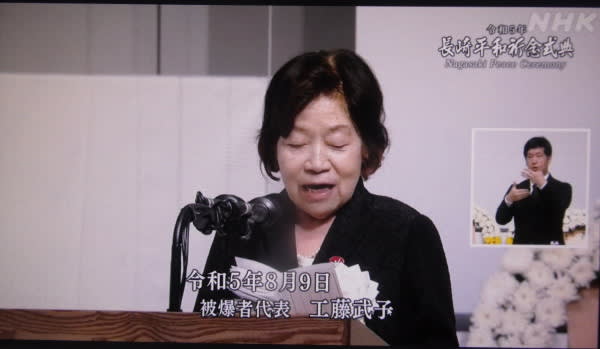

6.平和への誓い

上の2枚の写真は「平和への誓い」における被爆者代表の工藤武子さん

平和への誓い(全文)を下に添付しておきます。

78年前の8月9日、7歳の私は爆心地から約3キロの片淵町の自宅で母や姉、弟2人の5人で食卓を囲んでいました。突然、強烈な閃光(せんこう)が走り、皆一斉に庭先の防空壕(ごう)に駆け込んだ次の瞬間、地響きのような音がして私は母にしがみつきました。しばらくして壕を出てみると、縁側のガラス戸は跡形もなく壊れ、畳は跳ね上がり、食卓はひっくり返っていました。

その後、勤務先の造船所から帰宅した父は、爆心地に近い城山町の叔父の家に行き、2人の遺体を探し出し、焼け跡で荼毘(だび)に付しました。書斎の瓦礫(がれき)の下にあった叔父の遺体も台所でみつかった叔母の遺体も無残に焼けていたそうです。

原爆投下直後、私たち家族は無事でしたが、被爆から10年余りたち、次第に体調を崩していった父は肝臓がんと診断され、3カ月ほどの闘病の末、亡くなりました。臨終の時、父の顔に酸素マスクを当てていた私は、「神様、私の家族をお守りください」という最期の言葉を聞き、涙が止まりませんでした。その後、母と姉、弟、そして被爆時、母の胎内にいた妹までもが、相次いでがんで亡くなりました。私自身も3年前、肺がんの手術を受けました。たった一発の原爆で、長崎ではおよそ7万4000人、広島では14万人が亡くなり、生き残った人々の多くも、今なお、さまざまな後遺症に苦しんでいます。

世界には、長崎や広島で使われた原爆の威力を大きく上回る核弾頭が約1万2500発存在し、ロシアのウクライナ侵略による緊迫した国際情勢の中、この美しい地球は、核兵器によって破壊され汚染される危機にさらされています。核戦争を起こさないために、唯一の戦争被爆国である日本は、今こそ広く世界に核兵器の非人道性を伝え、武力に拠(よ)らない平和創造の道筋を指し示し、地球と人類の未来を守るには、核兵器廃絶しかないと強く訴えるべきです。

私は、今から15年前の2008年の秋から4カ月間、「第63回ピースボート地球一周の船旅」に参加し、船で世界一周をしながら自らの被爆体験を証言しました。そのとき同乗されていたカナダ在住のサーロー節子さんの力強い言動に鼓舞され、帰国後に被爆者団体の理事としてさまざまな活動を始めました。

現在は、小学校などの平和学習の場で、被爆2世の方々と製作した紙芝居を使い、被爆体験の証言活動に取り組んでいます。これは長崎に原爆が投下された後、救援列車第1号に乗り込み、救護活動にあたった当時20歳の男性の体験をもとに製作したものです。紙芝居を見る純真な子どもたちの姿にふれるたび、私はこの子どもたちが戦争に巻き込まれ、私たちと同じ苦しみに遭うようなことがあってはならないと強く感じています。

今、我が国には、被爆者の願いをしっかりと受け止め、核兵器廃絶と平和な世界の実現に向けて活動を続けている高校生がいます。高校生平和大使、高校生1万人署名活動をしている若者たちです。さらに私の住む熊本県では高校生が「ヒロシマ・ナガサキピースメッセンジャー・平和の種まきプロジェクト」と題して、同世代や下の世代に向けた平和学習の出前授業も行っています。

その若者たちの姿に勇気づけられ、私は未来への希望の光を感じています。放射能に汚染された灰色の世界ではなく、命輝く青い地球を次の世代に残すために、これからも力の限り、尽くしていくことを誓います。

令和5年8月9日 被爆者代表 工藤 武子

7.岸田首相からのビデオメッセージ

その後、勤務先の造船所から帰宅した父は、爆心地に近い城山町の叔父の家に行き、2人の遺体を探し出し、焼け跡で荼毘(だび)に付しました。書斎の瓦礫(がれき)の下にあった叔父の遺体も台所でみつかった叔母の遺体も無残に焼けていたそうです。

原爆投下直後、私たち家族は無事でしたが、被爆から10年余りたち、次第に体調を崩していった父は肝臓がんと診断され、3カ月ほどの闘病の末、亡くなりました。臨終の時、父の顔に酸素マスクを当てていた私は、「神様、私の家族をお守りください」という最期の言葉を聞き、涙が止まりませんでした。その後、母と姉、弟、そして被爆時、母の胎内にいた妹までもが、相次いでがんで亡くなりました。私自身も3年前、肺がんの手術を受けました。たった一発の原爆で、長崎ではおよそ7万4000人、広島では14万人が亡くなり、生き残った人々の多くも、今なお、さまざまな後遺症に苦しんでいます。

世界には、長崎や広島で使われた原爆の威力を大きく上回る核弾頭が約1万2500発存在し、ロシアのウクライナ侵略による緊迫した国際情勢の中、この美しい地球は、核兵器によって破壊され汚染される危機にさらされています。核戦争を起こさないために、唯一の戦争被爆国である日本は、今こそ広く世界に核兵器の非人道性を伝え、武力に拠(よ)らない平和創造の道筋を指し示し、地球と人類の未来を守るには、核兵器廃絶しかないと強く訴えるべきです。

私は、今から15年前の2008年の秋から4カ月間、「第63回ピースボート地球一周の船旅」に参加し、船で世界一周をしながら自らの被爆体験を証言しました。そのとき同乗されていたカナダ在住のサーロー節子さんの力強い言動に鼓舞され、帰国後に被爆者団体の理事としてさまざまな活動を始めました。

現在は、小学校などの平和学習の場で、被爆2世の方々と製作した紙芝居を使い、被爆体験の証言活動に取り組んでいます。これは長崎に原爆が投下された後、救援列車第1号に乗り込み、救護活動にあたった当時20歳の男性の体験をもとに製作したものです。紙芝居を見る純真な子どもたちの姿にふれるたび、私はこの子どもたちが戦争に巻き込まれ、私たちと同じ苦しみに遭うようなことがあってはならないと強く感じています。

今、我が国には、被爆者の願いをしっかりと受け止め、核兵器廃絶と平和な世界の実現に向けて活動を続けている高校生がいます。高校生平和大使、高校生1万人署名活動をしている若者たちです。さらに私の住む熊本県では高校生が「ヒロシマ・ナガサキピースメッセンジャー・平和の種まきプロジェクト」と題して、同世代や下の世代に向けた平和学習の出前授業も行っています。

その若者たちの姿に勇気づけられ、私は未来への希望の光を感じています。放射能に汚染された灰色の世界ではなく、命輝く青い地球を次の世代に残すために、これからも力の限り、尽くしていくことを誓います。

令和5年8月9日 被爆者代表 工藤 武子

7.岸田首相からのビデオメッセージ

上の写真は岸田首相からのビデオメッセージ

ビデオメッセージの全文を下に添付しておきます。

我が国は、世界で唯一の戦争被爆国として、「核兵器のない世界」を実現するため、非核三原則を堅持しつつ、たゆまぬ努力を続けてまいります。これは我が国の使命であり、それは、これからも変わりません。

核軍縮をめぐる国際社会の分断が深まり、ロシアによる核の威嚇が行われる中で、「核兵器のない世界」の実現に向けた道のりは一層厳しいものになっています。しかし、こうした状況だからこそ、我が国は、G7議長国、国連安保理非常任理事国として、その実現に向け、核兵器不拡散条約(NPT)を国際社会が結束して維持・強化するよう訴えつつ、国際社会の取組を主導してまいります。

あわせて、G7広島サミットの確かな成果を土台として、国際賢人会議の議論の成果も活用しながら、「核兵器のない世界」の実現に向け、核軍縮の進展に向けた機運をより一層高めてまいります。

被爆の実相を世代と国境を越えて伝えていくことは、核軍縮に向けたあらゆる取組の原点として重要です。これからも長崎や広島を訪れる世界中の多くの人々に、被爆の実相に触れ、そして、平和への決意を新たにしていただきたいと思います。そのために、我が国は、「ユース非核リーダー基金」のプログラムなどを通じ、被爆者の方々と手を取り合って、被爆の実相への理解を促す努力を続けてまいります。

被爆者の方々には、保健、医療、福祉にわたる支援の必要性をしっかりと受け止め、高齢化が進む被爆者の方々に寄り添いながら、今後とも、総合的な援護施策を推進してまいります。特に、原爆症の認定について、できる限り迅速な審査を行うよう努めてまいります。

結びに、永遠の平和が祈られ続けている、ここ長崎市において、核兵器のない世界と恒久平和の実現に向けて力を尽くすことを改めてお誓い申し上げます。原子爆弾の犠牲となられた方々の御冥福と、御遺族、被爆者の皆様、並びに、参列者、長崎市民の皆様の御平安を祈念いたしまして、私の挨拶といたします。

令和5年8月9日 内閣総理大臣 岸田文雄

核軍縮をめぐる国際社会の分断が深まり、ロシアによる核の威嚇が行われる中で、「核兵器のない世界」の実現に向けた道のりは一層厳しいものになっています。しかし、こうした状況だからこそ、我が国は、G7議長国、国連安保理非常任理事国として、その実現に向け、核兵器不拡散条約(NPT)を国際社会が結束して維持・強化するよう訴えつつ、国際社会の取組を主導してまいります。

あわせて、G7広島サミットの確かな成果を土台として、国際賢人会議の議論の成果も活用しながら、「核兵器のない世界」の実現に向け、核軍縮の進展に向けた機運をより一層高めてまいります。

被爆の実相を世代と国境を越えて伝えていくことは、核軍縮に向けたあらゆる取組の原点として重要です。これからも長崎や広島を訪れる世界中の多くの人々に、被爆の実相に触れ、そして、平和への決意を新たにしていただきたいと思います。そのために、我が国は、「ユース非核リーダー基金」のプログラムなどを通じ、被爆者の方々と手を取り合って、被爆の実相への理解を促す努力を続けてまいります。

被爆者の方々には、保健、医療、福祉にわたる支援の必要性をしっかりと受け止め、高齢化が進む被爆者の方々に寄り添いながら、今後とも、総合的な援護施策を推進してまいります。特に、原爆症の認定について、できる限り迅速な審査を行うよう努めてまいります。

結びに、永遠の平和が祈られ続けている、ここ長崎市において、核兵器のない世界と恒久平和の実現に向けて力を尽くすことを改めてお誓い申し上げます。原子爆弾の犠牲となられた方々の御冥福と、御遺族、被爆者の皆様、並びに、参列者、長崎市民の皆様の御平安を祈念いたしまして、私の挨拶といたします。

令和5年8月9日 内閣総理大臣 岸田文雄

8.国連グテーレス事務総長からのメッセージ(代読)

上の写真は国連グテーレス事務総長からのメッセージを代読する司会者

メッセージの全文は下記サイトで観れます。

9.長崎県知事からのビデオメッセージ

上の写真はビデオメッセージの大石賢吾 長崎県知事

大石知事は一昨日(8/7)亡くなった被爆者の思いを伝え、被爆者が次々と亡くなる中で次の世代に伝えることが私達に課せられた使命であり、核兵器廃絶に向けて行動することが大切で、唯一の戦争被爆国である日本は立場の異なる国々との橋渡しを担ことを願うと述べられました。

式典中継動画

式典の様子を紹介したYoutube動画をGooで共有させていただきました。

【ライブ】長崎原爆の日2023 平和祈念式典【NBC・NEWSDIG】(2023年8月9日)| TBS NEWS DIG

台風で60年ぶり屋内開催へ【原爆の日】長崎市 平和祈念式典 生中継