標題の疑問について調べてみました。

調査結果

昔の人は太陽によってできる影で時間を読んでいました(日時計)。

北半球の日時計では日時計の影は時間経過とともに右から左に移動します。(右回り)

時計の進化・発明は主に北半球で行われたため日時計と同じ右回りが時計の針の進行方向

になったのが、時計回りのルーツです。

時計の進化・発明は主に北半球で行われたため日時計と同じ右回りが時計の針の進行方向

になったのが、時計回りのルーツです。

写真が無いと寂しいので日時計について過去に撮った写真を何枚か添付して筆を置きます。

上の写真は明石市旧中崎遊園地の日時計です。 撮影:2022年9月28日

上の写真は神戸市中央区 諏訪山公園の日時計 撮影:2022年4月5日

上の写真は神戸市須磨区 須磨浦山上公園の青葉の笛広場の日時計

(撮影:2012-10-7)

上の写真は神戸市西区春日台公園にある日時計 (撮影:2015-1-4)

上の写真は神戸市北区しあわせ村にあるしあわせの花日時計(撮影:2015-4-23)

上の2枚の写真は近江神宮内の古代火時計の展示と説明パネル

撮影:2020-3-3

日時計の概要

日時計(ひどけい、英: sundial)は、太陽の日周運動を利用して、太陽の時角の推移から

時刻を定める装置。影を利用して視太陽時を計測する装置。日晷儀(にっきぎ)、

晷針(きしん)ともいう。晷(き)は日影(ひかげ)の意味を持つ。

上記はWikipediaより引用

日時計の歴史

紀元前3000年、古代エジプトで使われていたが、起源はさらにその前の古代バビロニアにさかのぼると考えられる。 古代ギリシア及び古代ローマで改良され完全なものができた。これはアラビアに伝えられた(アラビアの天文学ではこれをノーモン(gnomon) という)。

日本では735年に吉備真備が唐から日時計を持ち帰ったとする記録がある。

中世に機械時計が発明されても、日時計は使われ続けた。機械式の時計は最初は誤差が大きかったので、正午などに機械式時計の時刻を補正するために必要だったのである。日時計の使用頻度が減ったのは、あくまで機械式時計の精度が十分に上がり、かつ、それが十分に安価になり普及してからのことである。

現代では庭園や建造物の装飾として設置されることが多い。

上記はWikipediaより引用

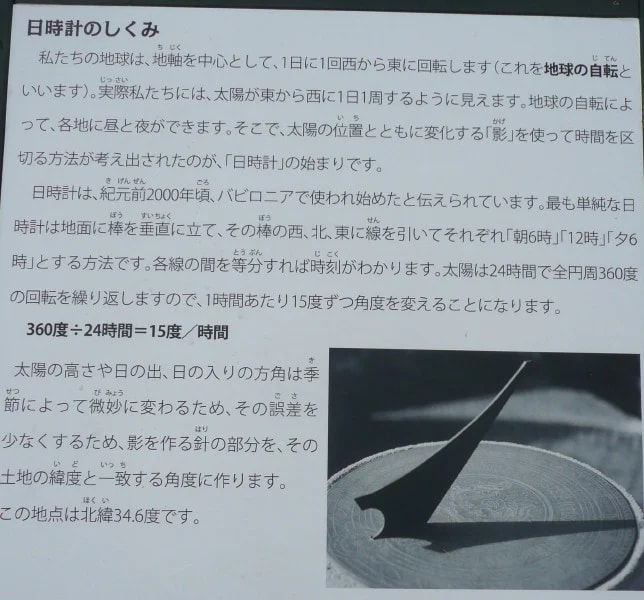

日時計のしくみ

日本の主な日時計

・宮沢賢治記念館ポランの広場南斜・日時計花壇(岩手県花巻市)

・鹽竈神社日時計(宮城県塩竈市)

・日時計公園(茨城県つくば市)

・小原型精密日時計(群馬県高崎市)

・目久尻川の日時計(神奈川県綾瀬市)

・第一運動公園日時計広場(神奈川県逗子市)

・日本まん真ん中センター(岐阜県郡上市)建物そのものが日時計となっている

・近江神宮、(滋賀県大津市) 時計館宝物館の野外に展示されている

・鹽竈神社日時計(宮城県塩竈市)

・日時計公園(茨城県つくば市)

・小原型精密日時計(群馬県高崎市)

・目久尻川の日時計(神奈川県綾瀬市)

・第一運動公園日時計広場(神奈川県逗子市)

・日本まん真ん中センター(岐阜県郡上市)建物そのものが日時計となっている

・近江神宮、(滋賀県大津市) 時計館宝物館の野外に展示されている

上記はWikipediaより引用

日時計関連ブログ

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます