今回の 「築地散歩」のコース は、

は、

松平定信 にゆかりのある、

にゆかりのある、

つきじ(築地)と

石川島が メイン

その周辺の

明石町と佃島、月島も見て、

さいごは、

「勝鬨橋」をわたって

ふたたび、つきじにもどります

(つづく)

(つづく)

今回の 「築地散歩」のコース は、

は、

松平定信 にゆかりのある、

にゆかりのある、

つきじ(築地)と

石川島が メイン

その周辺の

明石町と佃島、月島も見て、

さいごは、

「勝鬨橋」をわたって

ふたたび、つきじにもどります

(つづく)

(つづく)

「花粉本格化 」に ともない、

」に ともない、

春のフラワーシーズン まで

まで

お外に出ない方針を固めた、クリン。

お外に出ない方針を固めた、クリン。

その間、ぶろぐは、

「クリン江戸散歩」で つなぎたい

と思います

(2月上旬に取材しました )

)

年末の江戸さんぽで、クリンたちは「清澄白河」を おとずれました

年末の江戸さんぽで、クリンたちは「清澄白河」を おとずれました が、

が、

そこは、

昔、「白河藩主・松平定信 」が住んでいた

」が住んでいた

場所でした。

その、松平・さだのぶ と、

と、

次の江戸さんぽをからめたい

と

「松平定信ツウ」のチットが 言うのです

まつだいら・さだのぶ(松平定信)とは、

まつだいら・さだのぶ(松平定信)とは、

江戸後期、ガタガタだった

ばくふ(幕府)政治を 立て直すため、

政治かいかく(改革)を行った、

老中です。

8代しょうぐん(将軍)・とくがわよしむね(徳川吉宗)の孫に生まれ、

8代しょうぐん(将軍)・とくがわよしむね(徳川吉宗)の孫に生まれ、

幼いころから「帝王学」をおさめ 、

、

東北で、「賢君」として名を成し 、

、

その後、

りそう(理想)をひっさげて・江戸にやってきて、

りそう(理想)をひっさげて・江戸にやってきて、

「寛政の改革」という

政治かいかく(改革)をはじめ、

失敗しました

そういう人です 。

。

大学時代、さだのぶの日記をよむ、じゅぎょう(授業)を受けていたチット

大学時代、さだのぶの日記をよむ、じゅぎょう(授業)を受けていたチット は、

は、

まだ、10才にみたない

子ども・さだのぶ が、

が、

江戸でワイロ政治を横行させていた

老中の「田沼意次 」を

」を

にくみ 、

、

「・・・この世は乱れている。。

世の行く末を思うと、

自分は、心配で心配で 夜も眠れない 」

」

と

いかりにもえて 、プルプルしていたのを知って、

、プルプルしていたのを知って、

さだのぶのこと、

気に入りました

そんな・松平定信が、老中をやめたあとに住んだという・つきじ(築地)を

そんな・松平定信が、老中をやめたあとに住んだという・つきじ(築地)を

今回、クリンたち

歩きます

(つづく)

「 ちょっと、クリン。

ちょっと、クリン。

あんた、一体いつまで ブログ休むつもり?

もうとっくに一週間、

過ぎてるよ 」 (チット)

」 (チット)

(だって・・・ 羽生くん、まだ たいいん(退院)してこないし・・)

(だって・・・ 羽生くん、まだ たいいん(退院)してこないし・・)

クリンたちの 年末気分をもりあげた

クリンたちの 年末気分をもりあげた 、

、

ふかがわ・さんぽ(深川散歩)

その中で食べた、

「深川グルメ」として

とっき(特記)・しておきたい

のが、

深川めし です。

です。

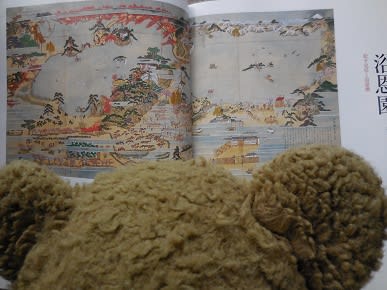

<江都名所深川富岡八幡宮 by広重>

<江都名所深川富岡八幡宮 by広重>

すぐ

目の前が海 で、

で、

しお(潮)干狩り

も

たのしめた、

江戸時代の 門前の町には

茶屋や、岡場所が たちならび、

茶屋や、岡場所が たちならび、

男たちが

よいごし(宵越し)の金も

もたずに、

ナイトライフを

エンジョイ してたそうです。

してたそうです。

そして、それを相手したのが、イキな「辰巳芸者」

そして、それを相手したのが、イキな「辰巳芸者」

この 男女

が、

が、

毎夜 お酒をのんでも

元気だったのは、なぜか

それは、

肝きのう(機能)を

かいふくさせる、

アサリを

食べていたからです (たぶん)

(たぶん)

このあたりには、昔から 取れたてのアサリと やさい(野菜)を

このあたりには、昔から 取れたてのアサリと やさい(野菜)を

かるく・に(煮)て、

ごはんに かける、

深川めし

と よばれる・庶民めしがあり、

今も

たくさんのお店が 出しています

いちばん・有名なお店は、「深川宿」ですが、

いちばん・有名なお店は、「深川宿」ですが、

「毎年、年末は25日で店じまい」

というので、

入れませんでした・・。

でも

ほかにも

1000円くらいで 食べさせるお店が

けっこう見つかるので、

お好みの 深川めしを、

さがすといいと

思います

クリンたちが見つけたのは、「深川江戸資料館」ならびの、

クリンたちが見つけたのは、「深川江戸資料館」ならびの、

かましょう(釜匠)

という

地元民のお店。

「炊き込みご飯」や

「せいろ蒸し」など、

かん(観)光客向けに

高きゅう(級)に仕立てた

他店と ことなり、

昔ながらの 汁かけタイプが

出てきます。

アサリの実が、30こ

アサリの実が、30こ も 入っていました

も 入っていました

(end)

「清澄白河」から、

ゴールの「森下」へは

あと少しの 道のりです

しばし・のんびりした、きよすみ・ていえん(清澄庭園)

しばし・のんびりした、きよすみ・ていえん(清澄庭園) を

を

あとにし、

きよすばし(清洲橋)通りに

出て

そこをこえると・・

しずかな 下町の住宅がい(街)に、

しずかな 下町の住宅がい(街)に、

すもう部屋と、ばしょう(松尾芭蕉)関係の しせつ(施設)が、

すもう部屋と、ばしょう(松尾芭蕉)関係の しせつ(施設)が、

目立ちはじめます

まつお・ばしょうと

深川の ゆかりは深く、

ばしょうは、この地から 東北に旅立ち、

ばしょうは、この地から 東北に旅立ち、

かえってきて、ここで 「奥の細道」をかき 、

、

ここで、古池にとび込む

ここで、古池にとび込む カエルの音をきいて

カエルの音をきいて 、

、

自分スタイル(※蕉風俳諧)

を

かくりつ(確立)しました

15年以上くらしたことで、「芭蕉稲荷神社」がたち、

15年以上くらしたことで、「芭蕉稲荷神社」がたち、

記念かん(館)もたち、

すみだ(隅田)川べりには、

すみだ(隅田)川べりには、

タイマーでうごく、「芭蕉像」が

すわっていて 、

、

ここらへんは、まさに ばしょう・一色

その 存在が大きすぎて、

その 存在が大きすぎて、

うっかり

「深川散歩」の 本末を

てんとう(転倒) しかかって

しかかって

しまいそうに

なりますが、

そこを きっちり・しめてくれるのが

そこを きっちり・しめてくれるのが 、深川神明宮です。

、深川神明宮です。

この神社は、

まず 入り口に、

「ここが、深川発祥の地ですよ!」

って

かいてあって、

(ああ、深川散歩だっけな )

)

と

思い出させて もらえるのです

深川という 町名は、ここに住んでいた、ふかがわはちろうえもん(深川八郎衛門)

深川という 町名は、ここに住んでいた、ふかがわはちろうえもん(深川八郎衛門)

の

苗字から ついたそうですが、

ここらへんの人たちは

地元あい(愛)が つよく、

深川っていう

町と その名を、

大切に してきました

300年ののち、ここに生まれた日本画家(※伊東深水)も、

300年ののち、ここに生まれた日本画家(※伊東深水)も、

ガゴウ(雅号)に一字

入れてます

深川が はっしょう(発祥)した

神社で

おまいりし、

深川さんぽを しめくくった

クリンたち

「清澄通り」に出ると、

「森下駅」は

すぐそこ

地下てつ(鉄)に のる前に、

地下てつ(鉄)に のる前に、

人気のパン屋さんで、

カレーパンを

買って かえります。

・・・・・

ここで、

カレーパンを 買うことを

おわすれなく

ここ・「カトレア」は、

ここ・「カトレア」は、

「カレーパン発祥の店」です (180円)→

(180円)→  (つづく)

(つづく)

きよすみ(清澄)エリアにおける、「観光の目玉

きよすみ(清澄)エリアにおける、「観光の目玉 」は、

」は、

「深川江戸資料館 」

」

と

「清澄庭園 」

」

です。

深川・江戸しりょうかん(資料館)は、

深川・江戸しりょうかん(資料館)は、

江戸時代の

深川の町を

さいげん(再現)した

お江戸・テーマパークで、

中には、時代げき(劇)のさつえい(撮影)に 使えそうな、

中には、時代げき(劇)のさつえい(撮影)に 使えそうな、

長屋がいっぱい・たってたり、

アサリ売りの声 が

が

きこえたりする 、

、

の

世界です。

外に出ても、目の前のとおりに、深川めし(飯)

外に出ても、目の前のとおりに、深川めし(飯) のお店があったり、

のお店があったり、

江戸っ子のなりをした、おじさん

江戸っ子のなりをした、おじさん がやっている、おみやげやさんが

がやっている、おみやげやさんが

あったり、

もんなか(門前仲町)よりも

しんけん(真剣)に、

「深川を やってる」って

かんじがします

しりょうかん(資料館)の となりには、

しりょうかん(資料館)の となりには、

「清澄白河」

の

名前の由来となった、

もと、白河はん(藩)主・松平定信が ねむる、

もと、白河はん(藩)主・松平定信が ねむる、

れいがんじ(霊巌寺)があり、

大学時代、一年間 さだのぶの日記を よんでいた、うちのチット

大学時代、一年間 さだのぶの日記を よんでいた、うちのチット は

は

げんしゅく(厳粛)なキモチに なっていました

その、きよすみ白河の、名前をかん(冠)する、「清澄庭園」が

その、きよすみ白河の、名前をかん(冠)する、「清澄庭園」が

道路の反対がわにあるので、

クリンたち、そこに行き、

クリンたち、そこに行き、 大名ていえん(庭園)の、みごとな けいかん(景観)を、

大名ていえん(庭園)の、みごとな けいかん(景観)を、

しばし

たんのうしました

もともと、ここは、みかんを売って、大もうけした、

もともと、ここは、みかんを売って、大もうけした、

きぶん(紀文、かんじ:紀伊国屋文左衛門)

の

おやしき でしたが、

その後、大名やしきになり、明治には みつびし(三菱)の もちものになって、

その後、大名やしきになり、明治には みつびし(三菱)の もちものになって、

さいこうに、ゴージャス化

さいこうに、ゴージャス化 しました

しました

大きな池

そこにうかぶ、島

そこにうかぶ、島

いそわたり(磯渡り)の石

およぎまくる コイ(鯉)

およぎまくる コイ(鯉)

うかびまくる とり(鳥)

(鴨・鷺など)

(鴨・鷺など)

おかれまくる、全国の名石

おかれまくる、全国の名石

・・・・・・・

じつに、

名えん(園)です

名えん(園)です

「深川不動堂

「深川不動堂 」と「富岡八幡宮

」と「富岡八幡宮 」の うら手を

」の うら手を

高速道路にそって

西へあるいて行くと、

「深川えんま堂」として知られる、ほうじょういん(法乗院)が

「深川えんま堂」として知られる、ほうじょういん(法乗院)が

見えてきます

平成元年にデビューした、ここの「えんま様

平成元年にデビューした、ここの「えんま様 」は、

」は、

コンピューターで

お告げを下す、

この寺町で もっともすすんだ

仏さま

そんな、ハイテクがひそむ 深川町内ですが、

そんな、ハイテクがひそむ 深川町内ですが、

かつて、

ここらで生まれた

おづさん(映画監督・小津安二郎) は、

は、

若いころ

いったいに広がっていた、カブキ(歌舞伎)のかきわりのような

いったいに広がっていた、カブキ(歌舞伎)のかきわりのような

ふうけい(風景)をあいし、

その、ふかがわ町内を 北へまっすぐ・すすむと、

その、ふかがわ町内を 北へまっすぐ・すすむと、

七福神のお寺などが

ごちょごちょ・つらなる、

きよすみ(清澄)エリアに とつ(突)入します。

きよすみ(清澄)エリアに とつ(突)入します。

(つづく)

年末の

ふかがわ・さんぽ(深川散歩)

門前仲町を スタート地点とし、

門前仲町を スタート地点とし、

きよすみ・しらかわ(清澄白河)を

けいゆ(経由)、

ゴールは、森下です

まず、さいしょの 訪問地・「もんなか」ですが、

まず、さいしょの 訪問地・「もんなか」ですが、

ここには、

おふどうさん(深川不動堂)

と

はちまんさま(富岡八幡宮)の、2つがあり、

はちまんさま(富岡八幡宮)の、2つがあり、

いわば、

チャッキ・チャキ

の

庶民しんこう(信仰)の町

おふどうさんの 門前には、

おふどうさんの 門前には、

わがし(和菓子)や、せんべい、

わがし(和菓子)や、せんべい、

つくだに、つけものの店が のきをつらね、

月3回の えん(縁)日は、えらい・にぎわい

月3回の えん(縁)日は、えらい・にぎわい だそうですが、

だそうですが、

ふだんは

とっても

のどやかです

5代しょうぐん(将軍・徳川綱吉)のお母さん

5代しょうぐん(将軍・徳川綱吉)のお母さん が、

が、

ちば(千葉)の成田山まで

行けなくて、

江戸に つくられた

「参拝・出張所」。

それがこの、「深川不動堂」です。

それがこの、「深川不動堂」です。

この

おふどうさん、

水かけ祭りが 行われる、おとなりの「富岡八幡宮

水かけ祭りが 行われる、おとなりの「富岡八幡宮 」

」

と

いっしょに、

はんえい(繁栄)してきました

おふどうさんと セット・さんぱい(参拝)できる、

おふどうさんと セット・さんぱい(参拝)できる、

とみおかはちまん宮の

けい(境)内には、

下町祭りで かつがれる、何十き(基)もの おみこし

下町祭りで かつがれる、何十き(基)もの おみこし が、

が、

出番を「今か 」と まってたり、

」と まってたり、

「ここが、両国より古い、『江戸勧進相撲発祥』の地

「ここが、両国より古い、『江戸勧進相撲発祥』の地 だぜい

だぜい 」

」

と

主ちょう(張)する、

せきひ(石碑)が

ドドンと 立っていて、

とにもかくにも

元気がいっぱい

「私もここから、全国測量に出かけたんだよ。」と

「私もここから、全国測量に出かけたんだよ。」と

話しかけてくれた、

おじさん(※伊能忠敬)に

あやかって、

クリンたちも あるき出します

(つづく)

(つづく)

クリスマスをすぎると、町は一気に 年末ムード。

クリスマスをすぎると、町は一気に 年末ムード。 →

→

ですが、

先日 やっと

しごとおさめだった、うちのチット は

は

そんな

世間のうごきに

ついていけていません。

そこで、クリン! ていあん(提案)しました

そこで、クリン! ていあん(提案)しました

「江戸さんぽに行こうよ

年のせ(瀬)気分に なれるよ 」

」

このあいだ、両国に行った時、

このあいだ、両国に行った時、

地図を見ていた

チットが、

「この、下の方に行ってみたいね。」

と

言っていたのを

思い出したのです

両国の下の方とは、ふかがわ(深川)とよばれる、下町。

両国の下の方とは、ふかがわ(深川)とよばれる、下町。

「深川飯」とよばれる、

あさり丼がある、

いちょう(胃腸)にやさしい

地いき(域)

クリスマスで、つかれた・いちょうに、ちょうどよい

クリスマスで、つかれた・いちょうに、ちょうどよい

・・・・・

行きます。

クリン、ふかがわ・さんぽ

クリン、ふかがわ・さんぽ

やなぎばし(柳橋)さんさく(散策)を おえた、クリンたちは

やなぎばし(柳橋)さんさく(散策)を おえた、クリンたちは

はし(橋)のすぐよこに、「付属施設」のようにたつ、船小屋で、

はし(橋)のすぐよこに、「付属施設」のようにたつ、船小屋で、

つくだに(佃煮)を

買ってかえることに しました

(←風情ありまくりの、しにせ店舗)

(←風情ありまくりの、しにせ店舗)

明治14年から

かわらぬ・せい(製)法で

つくりつづけている、という

ここ 「小松屋」の

つくだには、

やなぎばしに遊んだ、

「旦那衆」の

ていばん(定番)・みやげ

だったそうです

(季節的にも、ちょうど アサリから、牡蠣へ入れ替わる頃

(季節的にも、ちょうど アサリから、牡蠣へ入れ替わる頃 )

)

と

思って 入りましたが、

「ひとくちアナゴ」が

イチオシ であるとわかり、

であるとわかり、

その つくだにを、買いました。

このサイズで、2160円。と お高めですが、

このサイズで、2160円。と お高めですが、

ほんのちょっとで、十分な、こい~い・味付け

ほんのちょっとで、十分な、こい~い・味付け

お茶をそそげば、しんし(紳士)たちの、「帰宅シメ飯」

お茶をそそげば、しんし(紳士)たちの、「帰宅シメ飯」

(・・・・・・

うまい。)

高きゅう(級)りょうてい(料亭)の お茶づけも かくや

高きゅう(級)りょうてい(料亭)の お茶づけも かくや

両国ばし(橋)を わたって・すぐの、広小路。

両国ばし(橋)を わたって・すぐの、広小路。

その、信号の先が やなぎばし(かんじ:柳橋)です

その、信号の先が やなぎばし(かんじ:柳橋)です

神田川が、すみだ川に合流する、

ちょっと手前にかかる、アーチ型の てっきょう(鉄橋)は、

ちょっと手前にかかる、アーチ型の てっきょう(鉄橋)は、

昭和4年に かけかえられたものですが、

昭和4年に かけかえられたものですが、

はしの下には

「渡し舟」が ひしめいて、

なんか 昭和がのこってます

とはいえ

とはいえ やなぎばし、と言えば、

やなぎばし、と言えば、

「橋そのもの」より、

「橋の北側」にある

かりゅうかい(花柳界)の名として

知れわたっているのは、

クリンも、マンガで 学びました

(←はいからさんが通る)

(←はいからさんが通る)

ここは

大正時代、

きちじ(吉次)ねえさん

のような

ほこり高き・びぎ(美妓)が

存在した、

東京くっし(屈指)の

はなまち(花街)

(一体、どんなところなのか

(一体、どんなところなのか )

)

たんけん(探検)せずには

いられません

さっそく、

まわりはじめた

クリンたちでした

が

げんざい(現在)、えいぎょう(営業)している・「料亭」は

げんざい(現在)、えいぎょう(営業)している・「料亭」は

わずか

3・4けん(軒)に すぎず、

(例:亀清楼や、傳丸など

(例:亀清楼や、傳丸など )

)

伝説の人気芸者、

市丸さんのお家は、

改そう(装)され

ギャラリーになったり・していました

ギャラリーになったり・していました

あさくさばし(浅草橋)の となりなので、

あさくさばし(浅草橋)の となりなので、

「人形の卸問屋」が

ちらほら・ありますが、

やなぎばし町内は

きほん、ビルが林立する しずかな町でした

きほん、ビルが林立する しずかな町でした

花まちのおもかげ(面影)を 伝えるのは、

花まちのおもかげ(面影)を 伝えるのは、

神社に きざまれた

芸者の 名のみ・・。

さびしくなった クリンたちは、

もういちど、やなぎばしに もどり、

もういちど、やなぎばしに もどり、

神田川の夕ぐれを

ながめました

・・・・・・

ところが、

ふとそこで

はし(橋)の らんかん(欄干)に、

かんざしのレリーフが 付いているのを、見つけたのです

かんざしのレリーフが 付いているのを、見つけたのです

よく見れば、やなぎばしには、すべての らんかん(欄干)に、

よく見れば、やなぎばしには、すべての らんかん(欄干)に、

ことなる色と形の

かんざしが、

かざりとして

付けられていました

(イキ(粋)じゃん・・

(イキ(粋)じゃん・・ )

)

はし(橋)の名の

由来となった、

「柳の堤」は

切りくずされ 、

、

今はもう

唄や おどりも なくなりましたが、

黒いキモノの おねえさんたちの

けはい(気配)を

かんじました

「 春の夜や 女見返る 柳橋 」(子規)

「 春の夜や 女見返る 柳橋 」(子規)

(くる )

)

「バイバーイ

「バイバーイ 」

」

両国さんぽをおえた、

午後3時半

クリンとチットは、

両国えき(駅)で 「歴友」と別れ、

もう少し、歩くことにしました。

夕こく(刻)の すみだ(隅田)川を 見てかえりたいのです

夕こく(刻)の すみだ(隅田)川を 見てかえりたいのです

先ほどの「回向院」のところから、

両国ばし(橋)をわたって、川の向こうへ行きます

両国ばし(橋)をわたって、川の向こうへ行きます

明治のころまで、「大川」とよばれた 「隅田川」は、

明治のころまで、「大川」とよばれた 「隅田川」は、

「

「 水青く、波の上には都鳥

水青く、波の上には都鳥

待乳山の森に

浅草寺の塔の影、

船人に

隅田堤の 雪月花。

その四季折々の川の姿は、東都一の絶景

その四季折々の川の姿は、東都一の絶景 」

」

と、

ほめちぎられていたそうです。

それからずいぶん 長い間、くらく・よどんだ「墨田川」となり、

それからずいぶん 長い間、くらく・よどんだ「墨田川」となり、

花火の夜を のぞいては

よりつく人も

いなくなりました。

でも・・・。 今見る、はれた日の夕ぐれは、

でも・・・。 今見る、はれた日の夕ぐれは、

みなも(水面)が キラキラかがやいて、

わりと キレイです

うちのチット

うちのチット によると、昔の小せつ(説)に出てくる

によると、昔の小せつ(説)に出てくる

すみだ川には、

きし(岸)辺の 水中に

たくさんの くい(杭)が

打ち込まれた、

「百本杭」とよばれる場所が

あったそうです。

<小林清親作 明治13年 横浜美術館蔵>

<小林清親作 明治13年 横浜美術館蔵>

波よけと

ごがん(護岸)のために

打ち込まれた・くい(杭)には、

魚があつまってくる

だけでなく、

よく どこからか ながれてきた、

人間のいたい(遺体)が

引っかかっていたと言います。

この川岸には 今も、

この川岸には 今も、

お家がなく

行き場もなく

弱った人の

かげが見えますが、

そういう人々が、じっとすわって 夕日をながめるさまを見ると、

そういう人々が、じっとすわって 夕日をながめるさまを見ると、

「

人の世のかなしみを たたえた、

切ない流れに見える。」

と、チットは言います。

今回見つけた、両国みやげ

<関脇:大川屋の忠臣蔵関係菓子>

(吉良まんじゅうは、きな粉餡

(吉良まんじゅうは、きな粉餡 )

)

<大関:相撲せんべい>

(すもうせんべい本舗・前田商店)

(すもうせんべい本舗・前田商店)

なんと!力士をかたどった、手や(焼)きせんべいです。

なんと!力士をかたどった、手や(焼)きせんべいです。

江戸前のバリカタなので、歯がわるい方は、ようちゅうい

江戸前のバリカタなので、歯がわるい方は、ようちゅうい

<横綱:あんこあられ>

(国技堂が出している、有名な両国銘菓

(国技堂が出している、有名な両国銘菓 )

)

その名のとおり、

さっくり・あられにあんこが IN

「東京帰省土産・第2位

「東京帰省土産・第2位 」 (8個・380円)

」 (8個・380円)

<前相撲(番外編)>

トドメは、

国技どう(堂)・よこで

見つけた、

「太っ腹自販機の、下段・右端」の、「どすこいドリンク」

「太っ腹自販機の、下段・右端」の、「どすこいドリンク」

パッケージには、

「シュワシュワ味 のどごしスッキリ味」 「おたのしみ缶」

って

かいてありました

60円なので

ためしに買ってみると・・

出てきたのは、スポーツドリンク

出てきたのは、スポーツドリンク

でした。

・・・・・

ぜんぜん、

シュワシュワー では、

では、

ありませんでした。

「 さすが両国。」(←チット談)

さすが両国。」(←チット談)

両国さんぽ

両国さんぽ のおわりに、

のおわりに、

クリンたちは、

甘いものを 食べることにしました

「両国銘菓・あんこあられ」で知られる、こくぎどう(国技堂)は、

「両国銘菓・あんこあられ」で知られる、こくぎどう(国技堂)は、

両国えき(駅)の近くで

もっとも 有名な

甘味処です

カレーとハヤシの合いもり(盛)

カレーとハヤシの合いもり(盛) や、

や、

うどん、あんみつが

主力メニューであり、

団子や おかき

のほか

「あんこコーヒー」や、

「おせんべいアイス」

が

人気です

くだいて、こな状にした あられがまじった、ソフトクリームです

くだいて、こな状にした あられがまじった、ソフトクリームです

(お茶には、人気力士の名前が )

)

クリンのところには

ぐうぜん、

きせの里の

ゆのみ(湯呑み)が 来ました

・・・・・

かくべつ・おいしく かんじます

「京葉道路」を、えこういん(回向院)へ向かって

「京葉道路」を、えこういん(回向院)へ向かって

歩きます

「横綱横丁」あたりで、モンゴル料理店

「横綱横丁」あたりで、モンゴル料理店 を見かけると

を見かけると 、

、

(まるで、今の角界を しょうちょうしているようだな~)

なんて

思ったりします

げんざい(現在)、大ずもう・本場所のブタイは、

げんざい(現在)、大ずもう・本場所のブタイは、

両国駅前の

「国技館」に

うつっていますが、

江戸時代は、ここ・回向院で、春と秋の年2回、

江戸時代は、ここ・回向院で、春と秋の年2回、

開さい(催)されていました

明治末まで つづいた、「回向院相撲」は、

明治末まで つづいた、「回向院相撲」は、

けいだい(境内)に

よしずばりの

巨大な小屋をつくり、

その中で

「女人禁制 」で

」で

もり上がっていたそうです

(←こんな。)

(←こんな。)

かんせん(観戦)におとずれた男たちは

ゴウゴウ・ねっきょう(熱狂)

したでしょうし、

女たちも、

実物の力士を

見られない分、

モウソウを ふくらました

ことでしょう・・

そんな すもうのせい(聖)地・回向院には、

そんな すもうのせい(聖)地・回向院には、

今も、

すもう部屋の「新弟子 」たちが

」たちが

力を さずかるよう、

祈がん(願)に

おとづれつづけて いるらしい

しかし

土ひょう(俵)なき・今、

回向院の

「真のヒーロー」は

もはや

力士では ありません

じゃあ、一体・だれなのか

じゃあ、一体・だれなのか と言えば、

と言えば、

それは、

けいだい(境内)・奥にねむる、

「ねずみ小僧・次郎吉 」ってことになります

」ってことになります

ねずみこぞう・じろきち

ねずみこぞう・じろきち とは、

とは、

江戸時代・後期に

かつやくした、

「大名屋敷専門」の

大どろぼうです

9年間で、およそ100のやしき(屋敷)をあらした・ねずみこぞうは、

9年間で、およそ100のやしき(屋敷)をあらした・ねずみこぞうは、

その後

おなわ(縄)になり、

処刑されてしまいます

が、

ここにほうむられて、死後・ずっと、

ここにほうむられて、死後・ずっと、

江戸の庶民に

いた(悼)まれつづけてきました

いつしか、

「スルリと志望校に入れる 」

」

として

受けん(験)の神さまになり、

さらに、

ぼせき(墓石)をけずると 「ギャンブルに勝てる

ぼせき(墓石)をけずると 「ギャンブルに勝てる 」

」

という

かって(勝手)な しんこう(信仰)の

対しょうとなった

次郎吉

(カリッ、カリッ・・) ※現在は削っていいのは、「お前立て」(白い石)

(カリッ、カリッ・・) ※現在は削っていいのは、「お前立て」(白い石)

そんな・ねずみこぞうを、ねんごろに供よう(養)している

そんな・ねずみこぞうを、ねんごろに供よう(養)している

「回向院」は、

もとはと言えば、

江戸前期の

「明暦の大火 」の死者を

」の死者を

とむらうために たてられた、

お寺だそうです。

でも、

その・ぼち(墓地)には、

ゆうえん(有縁)、

ゆうえん(有縁)、

むえん(無縁)、

人間・どうぶつ・・

人間・どうぶつ・・

すべての者が

くよう(供養)されてる、

かん(感)あり・・。

じっさい、

めいれきの大火後も、

「安政の大地震

「安政の大地震 」、「関東大震災

」、「関東大震災 」、

」、

「戦死 」、「空襲

」、「空襲 」、「海難事故

」、「海難事故 」、

」、

「遊女

「遊女 」、「水子

」、「水子 」、「刑死者

」、「刑死者 」、「行き倒れ

」、「行き倒れ 」

」

などなど・・

ありと

あらゆる・生命を

とむらいつづけてきた、

ジヒぶかい、お寺なのでした

ジヒぶかい、お寺なのでした

(つづく)