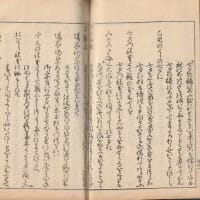

今日、4月22日は旧暦の三月十八日、何度か書いたように人麻呂の命日とされる日だ。学生時代に熱中した梅原猛先生の「水底の歌」には正徹や柳田国男の著書を引いて、三月十八日が特別な日であったと何度も出てきた。正徹は、

「人丸の御忌日は秘する事也、去程に、をしなべて知りたる人は稀なり、三月十八日にてある也」

と言い、柳田国男は「三月十八日」で、

「わが国の伝説界においては、三月十八日は決して普通の日の一日ではなかった」

と述べている。また三月十八日は小野小町や和泉式部、そして法隆寺でもこの日を聖徳太子の御命日として聖霊会が行われるという。晩春の満月が欠け始める頃に何が、と書き始めたら長くなってしまうので先に進もう。

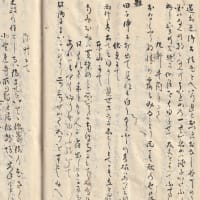

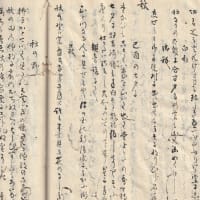

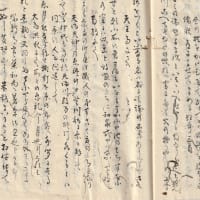

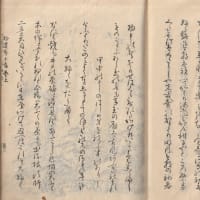

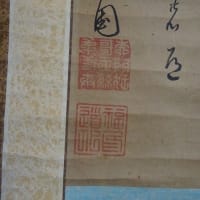

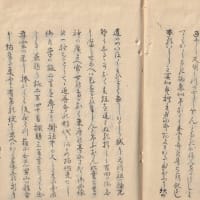

この、三十年以上前に読んだ三月十八日の記憶が蘇るような出来事があった。栗本軒貞国の狂歌を調べるうちに、旧大野村の大頭神社の宮司が記した「松原丹宮代扣書」によると、寛政二年三月十八日に貞国を師匠とする狂歌連「別鴉郷連中」が大野村更地の筆柿の元に人丸神社を勧請したという。このブログでもう三十回にわたって書いている「狂歌家の風」にも人丸社で詠んだ歌がある。神祇の部の歌は、住吉社、人丸社、大頭社、厳島神社の順に並んでいる。柳門の狂歌誓約書では落首はご法度でこれを犯すと和歌三神の罰を蒙るという。その和歌三神の住吉、人丸と並んでいるから、摂津の住吉大社と明石の柿本神社をセットでお参りしたのだと思っていた。ところが貞国が人丸社を勧請したとなれば、狂歌家の風の歌も大頭神社と同じ大野村で良いことになる。そして、狂歌家の風の人丸社の歌はまさにこの寛政二年三月十八日のものかもしれない。さらに人麻呂ゆかりの筆柿のあった場所に神社を建てたということならば、活字本に出てくる「春の筆梯」という意味のわからない言葉は、やはり「春の筆柿」と読んで良いのではないか。一気に視界が開けた気分になった。しかし梯を柿とすることについては、原本のマイクロフィルムを見る機会を待つのが筋であろう。折しも梅原先生の訃報を聞いて、すぐにでもこの三月十八日について書きたいのだけど、やはりテキストを確認してからだ。梅原先生は怨霊史観とか言われたけれど、たとえば水底の歌の鴨嶋水没説であれば海底調査もされている。読める文献はすべて読んで、科学的な調査も行って、その先に哲学者たる梅原先生が真理の体系をなす仕事があった。近頃は自説に合うように脳内で歴史を生成する方がいらっしゃるようだが、ここで一気に書いてしまうとそうなってしまって先生のお怒りを蒙るかもしれない。都立中央図書館などにあるマイクロフィルムを見るまで待つことにしたい。

前置きが長くなったが、今日は旧三月十八日ということで、その大野の人丸神社にお参りしようと思い立った。昼飯を片づけて12時40分の芸備線で出発、広島駅で山陽本線の岩国行に乗り換えた。車内には宮島観光の外国人が多数乗っていて、近くに座った英語圏の親子連れは握り寿司の折り箱を広げて食べている。小さい子も珍し気でもなく醤油をかけて口に運んでいるから母国でも寿司はよく食べているのかもしれない。しかし3両編成しかない車内は混んでいて気の毒だ。宮島観光の人が宮島口まで快適に過ごせる列車を走らせてほしいものだ。宮島口駅ではその観光客たちがフェリー乗り場に向かって直進するところを宮島街道を岩国方面に折れて更地分かれという交差点から北に向かって上り坂となった。もっと見た目の良い男であったならば、厳島の三柱の女神様にお尻を向けて別の神社にお参りしたとなれば嫉妬深い姫神様の怒りを買うかもしれないが、私の場合はまあ大丈夫だろう。しかし、宮島口駅から世界遺産に向かう多くの観光客と真逆の方向というのはいかにひねくれ者の私でも少し不思議な気分になる。神社に参拝するというのに神の山である弥山は常に背中なのだから。グーグル先生の経路では団地の中の細い道を突っ切るようになっていて、行きは迷うと新幹線をくぐる場所が狂ってたどり着けなくなる恐れがある。少し遠回りして交差点の名を確認しながら進んだ。

30分近く歩いて、やっと団地を抜けて新幹線をくぐった。ここまでは間違ってはいない。問題は山へ分け入る道だ。幸い地図の通りの谷筋に山道が見つかってこの道だと確信したのだけれど、行き止まりにあったのは木造の民家、古いけれども布団が干してあってどうみても神社ではない。仕方なく新幹線まで引き返して、谷筋の両側の丘を探して右側の丘には登ってもみたけれども神社はない。人通りもない道で聞ける人もいない。子供は遊んでいるけれど、子供に道を尋ねたら声かけ事案で不審者リストにのってしまう。ここは冷静にもう一度プリントアウトしておいた地図を眺める。やはり最初の道のように思える。民家の奥に通じる道はなかったか、もう一度行ってみることにした。そしたら、民家の縁側に人影が見える。縁側で男性が読書をされているようだ。失礼ではあるけれども、私もここまで来たらお参りしたい。近づいて聞いてみることにした。いきなり変な男が現れて驚かれたと思うが、道は教えて下さった。やはり、民家の脇を抜ける細い道を見落としていた。ゲームで隠し通路が見つかったような気分で先に進むと、傷んだ石段の先に人丸神社が見えた。「古文書への招待」の挿絵と同じお社だった。

せっかく御命日にお参りするのだから、まずは人麻呂の辞世といわれる鴨山の歌、そして貞国が二百三十年前ここで詠んだ歌を詠じた。

鴨山の岩根しまける我をかも知らにと妹が待ちつつあるらむ

此神の御手にもたれて ことの葉の道をこのめや春の筆柿

貞国が願主となりて奉りし歌聞きたまへ春の筆柿