混沌軒貞右一門による「除元狂歌小集」という狂歌集を手に入れた。「除元」とは除夜と元旦のことのようで、「歳旦集」と同様に「除元集」という俳諧の句集も多く、年次の出版物という感じだろうか。この狂歌集には、天明三癸卯(1783)歳旦とその直前の壬寅歳暮の歌が入っているようだ。昨日から読み始めたばかりなのだが、3丁というところで以前に書いたはんなりの用例が出てきた。引用してみよう。

大ふくのはな香はんなり東風吹て匂ひを越すやすや梅干は 任風軒一葉

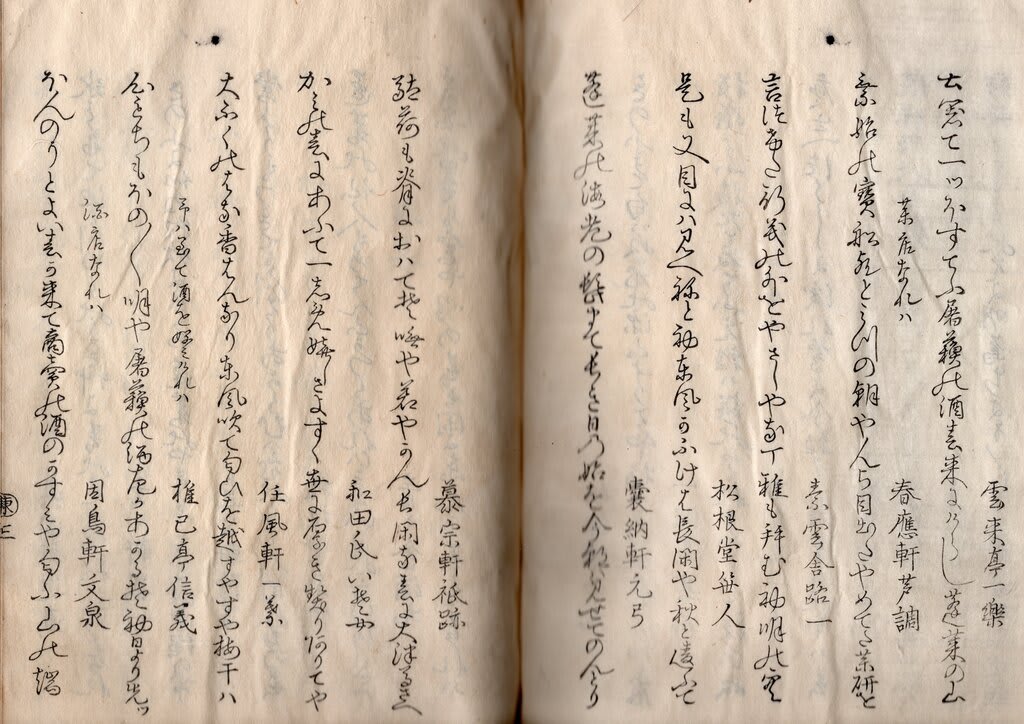

(ブログ主蔵「除元狂歌小集」2丁ウ・3丁オ)

大ふく(おほぶく)は元旦に汲んだ若水に梅干しを入れて飲むお茶のことで、時代が下ると山椒や昆布も入ったようだ。花香(はなが)は茶の香気のことで、花香はんなりと続いている。「番茶も出花」の出花も入れたての香りの良いお茶を指す言葉で、ここははんなりの語源を考える上でも重要な要素だ。

この歌、現時点では下の句の意味がよくわからない。すや梅干の「すや」は何か意味があるのか語調から繰り返しただけなのか、あるいは「にほひおこせよ」と言いかけて何か別の事を言ったのか。ここは宿題にしておいて、はんなりについての考察に移ろう。

まずは、前回書いた時に見つけた「はんなり」の用例をもう一度引用しよう。最初は「狂歌栗下草」から栗阿亭木端と岫雲亭華産の贈答歌。

岫雲亭の主を花見に誘に来られさりしまたの

あした一枝の花にそへて異号を洗耳といへば 栗阿亭

せんし茶のせんしなければはんなりのこと葉の色香出も社せね

かへし 華産

出し茶やらせんしなけれとことの葉のはなかはんなり目をさまします

最初の一葉の歌を踏まえて読むと「はなか」は花香なのかもしれない。次は同じ「狂歌栗下草」の華産の歌。

五月雨喫茶といふこゝろを 華産

けふいく日はれまもなみの五月雨にはんなりあさひ嬉しのゝお茶

辞書を引くと「はんなり」は明るく華やかな事と出てくる。この歌などは梅雨の陰鬱たる気分がお茶を入れたら「はんなり」、よくわかる例である。次は「狂歌かゝみやま」の用例。

明石 霞城亭朝三

一年のはんかのはてにはんなりと又いれはなの春は来にけり

出花と同じような意味の入花もはんなりと取り合わせの良いことばで、近松の「今宮心中」にも「跡へはんなり入花の茶びんご橋はこちこちと」という用例がある。また、この歌も冬から春という趣で、暗から明という心情の動きが「はんなり」なのだろう。もうひとつ「狂歌栗葉集」から

月前喫茶 雲故亭関窓

出はなからのんて月見をしからき茶扨はんなりと目もさめにけり

はんなりと目を覚ますは華産も同じ表現だった。目が覚めるような色や香りをはんなりと表現したもので、最近よくテレビ番組などで使われるぼんやりおぼろに霞がかかったような京都らしい情景をはんなりと言うのは誤用、あるいは「ぼんやり」「ほんのり」との混同と考えられる。もっとも、昭和24年の「評釈炭俵」には、

はんなりと細工に染る紅うこん 桃隣

はんなりは華やかに色彩の美しきなり。ほんのりはほのかなるにて、はんなりと音近けれども大に異なり、混ずべからず。

とあって、70年前にはすでに誤用あるいは混同があったことが伺える。なお、この紅うこんや煎茶など、「はんなり」は黄色系が多いような気もする。咲く花の「にほふ」が赤であったのとは違うようだ。

話を戻して、狂歌の引用はすべてお茶を入れた時に「はんなり」となっている。これは私がそういう歌を選んだのではなく、上方狂歌をここまで読んで来て見つけた「はんなり」の用例すべてがお茶がらみだったということになる。はんなりの語源は「花あり」ではないかと言われている。以上見てきた限りでは、この花は草木の花ではなく、お茶を入れた時の香り、あるいは色が第一義であったのではないかという推測が成り立つ。これまでは栗派の歌ばかりで木端一門独特の言い回しという可能性もあったのだけど、今回の歌は栗派と上方狂歌の勢力を二分したという丸派の歌、そして近松の例もある。かなり核心に近づいてきた気がするが、もう一押し探してみたいものだ。