江戸狂歌もぼちぼち読んではいるが、数が膨大である。それに、今は心太や夜鷹そば売り、薬師信仰、といった読み方をしていて、天明期のブームについての理解が進んでいない。そこで、狂歌で検索したら古本がたくさん出てくる、なだいなださんの本を江戸狂歌の入門書として読んでみようと思った。

まずは、この本でもページ数をさいてある大田南畝について。著者はアルコール依存症の治療に関わっていたお医者さんということもあって、南畝の酒の歌を面白く解説してあった。引用してみよう。

「しかし、さすがの大酒豪たちも、時折は、飲み過ぎを後悔することもあると見えて、禁酒を誓う人間を揶揄する歌や、また禁酒の誓いを破って、照れて歌った歌もないわけではなかった。それがまた、なかなか気のきいたやりとりになっているのである。

たとえば、こんな歌である。

わが禁酒破れ衣となりにけり

さしてもらおうついでもらおう

世の中は色と酒とが敵なり

どふぞ敵にめぐりあいたい

これらの歌を読んで、ぼくは、思わず「うまい」と、うなった。たいていの患者は、ぐずぐずと言いわけを述べる。それにくらべ、このあざやかなひらきなおりは、どうだろう。

今の若い人たちは、雑巾刺しも知らないし、つぎはぎさえ、パッチワークなどと呼ぶようだから、破れ衣のつぎさしに、酒のつぎさしをかけたシャレを、理解できるかどうか心配だが、ぼくは、何といっても「欲しがりません勝つまでは」などという標語に踊らされたことのある、戦争経験者の世代である。子供のころから節約に慣らされてきた。つぎはぎの服も着せられたし、男でも雑巾刺しくらいはしたものであった。だから、つぎ、さしの意味はよく分かる。分かりすぎるくらいである。」

最後の段落の戦中派ということがこの本では重要な要素になっていることもあり、長く引用してみた。南畝については、御徒という下級武士の出身で、もらい乳も出来ずに娘を死なせてしまったこと、その一方で狂歌がブームとなった天明期には田沼時代のブラックマネーを得た支援者と高級料亭などに足を運んでいたことが書かれている。前に

このブログで引用した文化年間の「小春紀行」では、周防から安芸にかけてご飯が糠臭いと書いていたけれど、これは旗本待遇の出張であったと書いてある。南畝の懐具合は浮き沈みがあり、また狂歌を辞めていた時期との関連など、まだ私の頭の中での整理がつかない部分がある。また、この本は1986年の出版ということもあり、最新の研究とは食い違う部分もあるようだ。

気になったのは、林子平が海国兵談を出版した直後に幕府から発禁ならびに板木没収の処分を受け、その心情を読んだ歌。

親もなし妻なし子なし板木なし

金もなければ死にたくもなし

子平は以後、六無斎と号したという。著者が中学生の時、この歌は歴史の教科書に載っていたという。そして、

「当時の歴史の先生は、林子平を明治維新の先駆者として位置付ければ、それで満足のようであった。だが、生徒のぼくたちは違っていた。

かくすればかくなるものと知りながら

やむにやまれぬ大和魂

などというひとりよがりで悲壮感びしょびしょの歌が幅をきかせていた時代、国のための死を国民に強制する雰囲気を敏感に感じとっていたぼくたちは、この狂歌の最後の「死にたくもなし」という言葉に、僅かに救いを見出していた。」

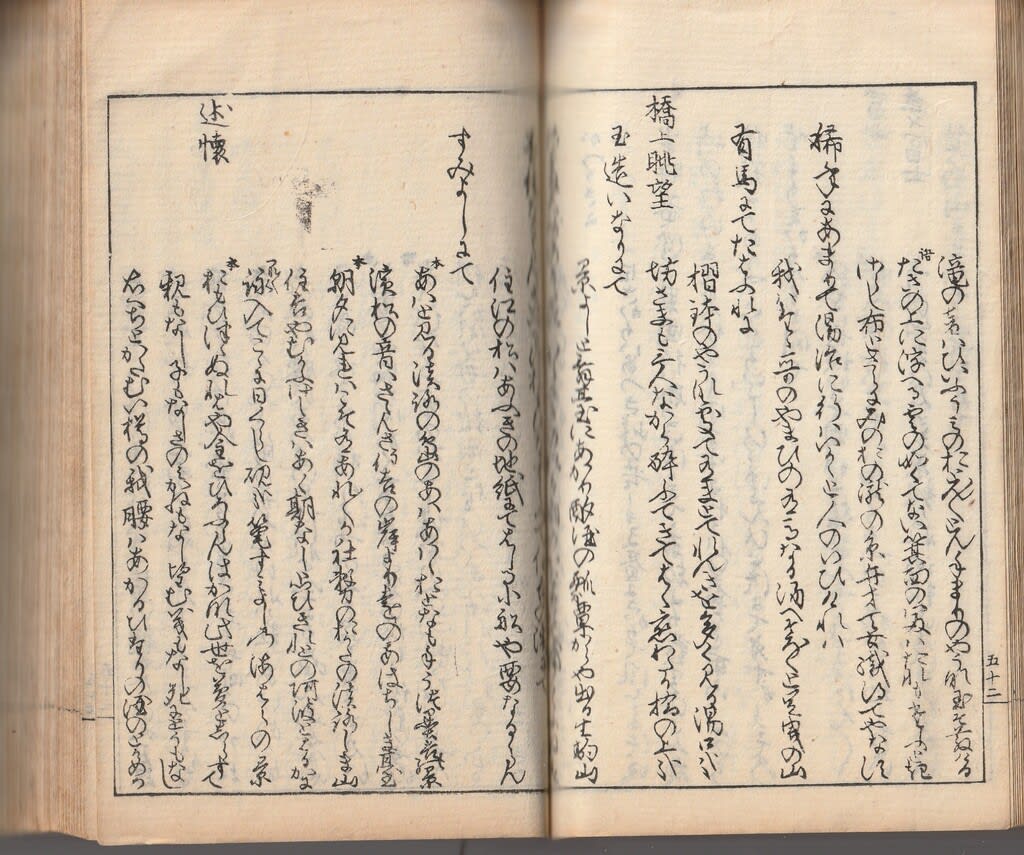

述懐

親もなし子もなしさのみかねもなし望む義もなし死にとうもなし

(ブログ主蔵「貞柳翁狂歌全集類題」52丁ウ・53丁オ)

こちらは五無である。なしを並べて最後に死にたくないと同じような歌であるが、時代の古い貞柳がオリジナルなのか、それとも他の歌謡などが原型なのかはわからない。

天明期、化政期の江戸狂歌の主要人物については、人間関係も簡単に記してあって、その方面に疎い私にとっては少し理解が進んだと思う。けれども、一番印象に残ったのは本居宣長を批判した上田秋成の歌だった。もちろん秋成はタイトルの江戸狂歌ではなく上方の人だったけれど、著者はこれを書いておきたかったのだろう。

上田秋成といえば、ぼくは、本居宣長との関連で、どうしても戦争中のことを思いださずにはいられなくなる。戦争中は「衆人皆酔へり」だった。日本中が妙な思想に酔った状態だった。悪酔いしていたと言ってもよい。そして、本居宣長が、どういうわけか、その「酔った衆人」の中心にあったのである。宣長は利用されただけなのかも知れないが、それでも、ぼくたちには迷惑な存在には違いなかった。ぼくたち当時の若者を、戦争という愚行のなかに死なせようとする人たちに、さまざまなインスピレーションを与える存在だったからである。

もしあの時代のぼくたちの心の中に、醒めた上田秋成がいてくれたら、今の世の中は大分変わっているだろうと思う。今からだって、まだおそくはないかも知れない。昔を正当化する人たちが、まだ残っているのだから。

宣長は彼の同時代の人間から、けっして非難を浴びていなかったわけではないのである。その非難を知っていれば、少しは醒めた目で、日本人は大和魂を持った特別な民族である、などという戦争中の主張を斥けることもできただろうからである。

ひが事をいふてなりとも弟子ほしや

古事記伝兵衛と人はいふとも

秋成は同時代の宣長を、こんなふうに皮肉っている。ちょっと皮肉がきつくて、ここまでくると、罵倒とよんだ方がいいかも知れない。

秋成は『古事記』の解釈や古代日本語の音韻の理解をめぐって、若い時、宣長と論争をしたことがあった。しかし、なにかというと皇国絶対論を持ち出す相手に、うさんくさいものを感じたのであった。ひが事というのはそうしたことをいうのである。

「お前さん、大衆のこころをくすぐるために、嘘でも間違いでも言うつもりかい。そうまでして弟子がほしいのかい」

こういわれたら宣長もかなりショックを受けたであろう。しかし幸いなことに、この歌の作られたのは、彼の死後数年たった後だった。だが、考えてみると競争相手が死んだ後も、少しも容赦しないのだから、秋成もかなりしつこい人物である。「古事記」に「乞食」を響かせているのはもちろん分かるであろう。秋成にしてみれば、宣長のごときデマゴーグに人々が走り、異論を唱える醒めた目を持つ自分が、世のすねものとしかうけとられないので、きっと苛立っていたのだ。だが、乞食伝兵衛とはいったものだ。

しき島のやまと心のなんとかの

うろんな事を又さくら花

とも歌っている。これも実にわかりやすい歌だから特別に解説はしない。前の戦争中、宣長は軍国主義者の間で大もてだった。ひが事をいう人の弟子が多かったのである。

しき島のやまと心を人問はば

朝日ににほふやまざくら花

なかでも、この歌は、軍国主義者のおこのみの歌だった。ぼくも軍の学校で何度か聞かされた。大和魂を言いあてた名歌として、この歌は当時もてはやされ、若者たちを死に追いやる儀式の伴奏に、いつも用いられたのである。単に耳にタコが出来た、と嘆いてすむことではなかった。さくらの花のようにぱっと散れ、は当時の若者に押しつけられた死の美学だった。散りたくないものにとっては、この歌がどれだけ重荷になったか知れない。

秋成の毒舌は南畝にも及んで「

胆大小心録 」の中で南畝のことを「狂詩狂歌の名高けれども下手なり」とある。しかし、宣長に大した時と違って愛情のこもった文章になっていて、気心の通じた交流だったようだ。なお、同じ「

胆大小心録」で宣長が自画像に上の敷島の歌を書いたことについては「おのが像の上に、尊大のおや玉也」と書いている。

今の世の中、戦中派の人たちが生きていらっしゃった時は共通認識だったことに、異を唱える人たちが増えているようにも思える。戦争証言を一々否定していくような動きもあるようだ。ここ一年、近世の文献や狂歌を読んでみて、また今の世相を見ても、わが国の官僚が優秀でいられるのは太平の世の中が続いている時だけだ。ひとたび非常時となると、たった四はいで夜も寝られず、右往左往の割に何も出来ずにかじ取りが怪しくなるのである。明治回帰はとんでもない事で、再び大勢の若者を死なせる結果になりかねない。天災、疫病、経済不振による人心の動揺は確かにあると思う。昭和初期にも我が国が経験したことだ。今は注意しなければならない局面であると思う。若者を再び戦場に送り出してはならない。江戸狂歌の本を読んだはずであったが、感想としてはこう締めくくるしかないようだ。